Книга печатается в авторской редакции.

Эдуард Лимонов

Книга мёртвых 5:

Партия мёртвых

// Санкт-Петербург: «Лимбус Пресс», 2020,

твёрдый переплёт, 160 стр., иллюстрации,

тираж: 2.000 экз.,

ISBN: 978-5-8370-0747-7,

размер: 207⨉134⨉14 мм

В своей очередной «Книге мёртвых» Эдуард Лимонов продолжает список покойников, удостоенных его внимания. В новый мартиролог попали Александр Галич, Андрей Битов, Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин, Николай Караченцов и многие другие. Нарушая заповеди политкорректности и табу древних (о мёртвых — или хорошо, или ничего), он не имеет снисхождения к ушедшим, вынося им приговор так, как судил бы живых. Память Лимонова хранит либо «горячих», либо «холодных» — для «тёплых» этот ковчег не предусмотрен.

Пятая книга о мёртвых

По всей вероятности, это моя последняя книга мёртвых, потому что я уже давно болею. Не то чтобы я лежал в постели, с повязками на лбу, которые постоянно меняют, не воображайте. Не воображайте меня и Маратом, сидящим в вонючей ванне.

Я болен по-современному, чистенько, мозги отлично варят, резкость мысли необычайная, встаю в 06 утра, а то и раньше…

Отнесусь же серьёзно к моему, что называется, бизнесу народного некрологиста («окулист» можно, почему же «некрологист» нельзя?). Поскольку я уже и сам как Нестор какой-нибудь: и стар, и, видимо, отправлюсь к тем, о которых написал. Итого, вот вам пятая книга мёртвых, она о тех людях, которые жили на земле со мной в одно время, наиболее близкие мне почему-то скончались уже довольно давно и остались те, кого я мало знал. Ну, удовольствуйтесь хотя бы ими. Пусть я и мало с ними встречался. Зато я честный, и от меня вы услышите то, о чём вам никогда не сказали бы другие, что называется, мемуаристы…

На здоровье.

Человек, видимо, только личинка какого-то другого духа, искры Божьей. Только переходное состояние, так я догадываюсь.

* * *

Моя догадка такая.

В момент смерти всё существо человека стягивается в одну ничтожную точку (такой была Вселенная до момента Большого взрыва), и всё.

Это возвращение.

Что касается тела, то это наиболее ненужная оболочка, куда денется, туда и денется. В некоторых культурах тело сжигали, в некоторых — предавали земле. Это не имеет ровным счётом никакого значения (я имею в виду способ избавления от тела). Тем более, избавляется не сам его владелец — человек, но его родственники или близкие. Или организации.

Таким образом, смерть — это возвращение.

Там — собственно, ничего хорошего. Но и ничего плохого. Скорее, там регресс, потому что наверняка меньше разнообразия.

*

Я представляю свою мать, она там уже одиннадцать лет в виде серого мотылька, порхающего в мирах, но это я льщу моей матери. Она там — скорее серая точка. Среди других серых точек. Серый блик.

Представлять, что там интереснее,— довольно глупо. Такое впечатление, что там место хранения. Как склад. И там отбирают для следующего этапа.

Как-то так… Представить, какой следующий — мне не по силам. Я и так уже многое увидел, представив. Разгадал — представив.

* * *

Люди выходят из жизни такими возрастными кассетами.

Говорят «поколение».

Говорят «колено Израилево», «двенадцать колен».

Что в этом «поколении» те, чьи колени вырастали от младенческого до взрослого и затем старого размера в одно время? Видимо, так.

Плечи и задницы не эталоны. Они могут развиваться по-разному. У одного плечи вырастут широкие, у иного — узкие. С задницами ещё больший разброд.

А вот колени — часть общего вырастания.

Мы — поколение, у которого колени росли в одно время?

Что-то около этого.

Если не убили на войне, то от естественных причин (старение, износ деталей тела) все изнемогают более или менее в одно время.

В этом томе мёртвых — те, кто изнемог в последние год-два-три.

* * *

Перечитывая свои заметки о мёртвых, прихожу вот к каким выводам.

НУЖНО ЖИТЬ БЫСТРЕЕ — с самого начала, сразу, быстро и энергично. Решения принимать быстрее. Не задерживаться надолго близ близких людей.

ЭГОИЗМ, ОДИНОЧЕСТВО — вот основные принципы, которые должны быть положены в основу жизни.

Особенно не следует тратить годы на разгадку загадки женщин, загадки на самом деле нет. «Своим искусом губит человека, что, может статься, никакой от века загадки нет и не было у ней…» Это Тютчев о природе, которая сфинкс. Но для «партнёра» (так сейчас пишут и говорят) тоже годится.

Загадки нет, и не было у ней.

Зачем я потратил 13 лет на понимание этой женщины Н. М.? Мог бы понять её за три года. А десять разделить либо между ещё женщинами, двумя, тремя, четырьмя наконец… С 1988 по 1995 она мне ничего нового не показала.

Страдающая неуверенностью она была.

* * *

Смерть на самом деле относится к категории времени. А чего странного в категории времени? Да ничего.

*

Спокойно течёт ведь время. И не можешь ты знать, насколько ты меньше прожил времени, ведь у всех протяжённость времени разная. И от какого момента отсчитывать?..

Так что… Ясно, что прыжок в неизвестное — такого опыта ни у кого нет.

Прыжок в новый вид существования.

Старые мёртвые

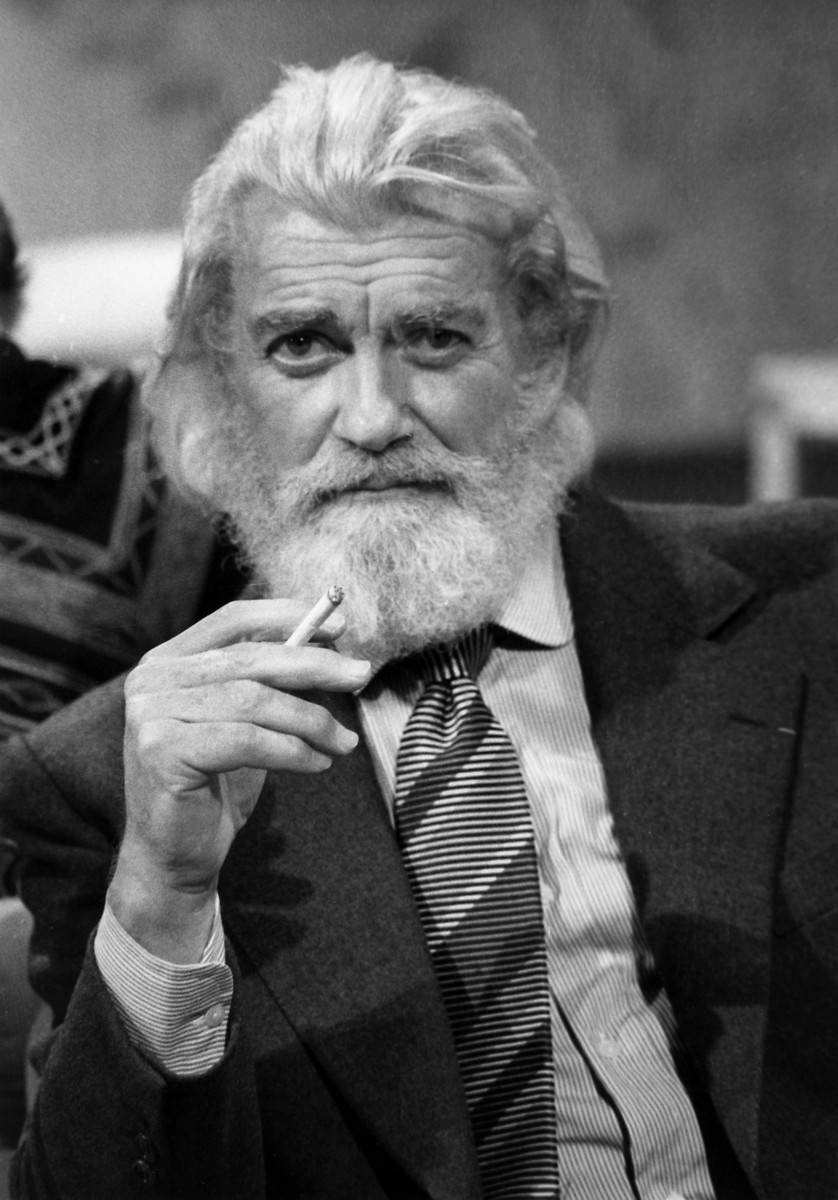

Галич (денди)

Я с ним как-то выступал. У Кабакова в мастерской. Я в первом отделении читал стихи. Он во втором играл на гитаре и пел.

Кто там был, на том вечере, тот помнит, конечно, если не умер. Потому что многие уже покинули наш мир. Кажется, там был художник Бачурин. Сам Кабаков был, конечно же.

По воспоминаниям сотрудника КГБ в передаче дочери Галича Алёны (они опубликованы), только «ваш отец Александр Галич и этот дурачок, как его, Лимонов, отказались с нами сотрудничать, а так все сотрудничали». Вся, то есть, творческая, что называется, интеллигенция.

*

Галич умер совсем рано, в 1977 году, в декабре, в Париже, нелепой смертью, как-то связанной с электричеством и водой. Возможно, транзистор упал в ванную, где он сидел. Я уж не помню точно, как-то так. Было ему всего 59 лет, когда он умер.

Мне было не до него, когда я стал писать свои «Книги мёртвых», первую стал писать в 2000 году, уже тогда его смерть, случившаяся за 23 года до этого, была мне далека. И в первой «Книге мёртвых» его нет. Нет и в последующих.

Но вот я о нём вспомнил. Чёрт знает почему. Возможно, мне не хватает этого скорее элегантного высокого Фауста в коллекции моих мёртвых. Есть Жан Марэ, конечно же, неожиданно лёгкий, элегантный и воздушный. Но Марэ француз, ему сам Бог велел.

Галич тогда пришёл в сопровождении как минимум одной женщины из светского общества. Тогда «женщины из общества» все сплошь были жёнами либо дочерьми партийных бонз. Сдержанные, скорее хорошо воспитанные, дорого и со вкусом одетые в консервативные одежды, спутницы Галича (я видел, по правде говоря, одну такую, но почему-то я уверен, что и все предыдущие и последующие были того же типа). Известный советский драматург и сам принадлежал к светскому советскому обществу, кой дьявол его дёрнул уйти от их и прибиться к нам, эстетической, если не политической, оппозиции, не знаю. Скорее всего, Галич увлёкся оттепелью, её фрондёрским духом конфронтации, конфликта, а когда оттепель закончилась, не пожелал, чтобы его новообретённые свободы закончились, втянулся, что называется. Возвращаться в прежнее состояние не захотел. Спустя полсотни лет то же состояние переживут, повторяя его, болотные Илья Пономарёв или там отец и сын Гудковы. Будут предаваться и предадутся греху гордыни.

Высокий, обаятельный. С гитарой, выставив одно колено и «облокотив», что называется, на него гитару, он бархатным голосом выливал в кабаковскую мастерскую свои антисоветские баллады:

«А жена моя, товарищ Парамонова,

в это время находилась за границею…»

Склеивал в удовольствии глазки свои бердянский Илюша Кабаков, лепилась у ног его тогдашняя его подруга, жена Носика — Вика Носик, потом у неё был сын, компьютерный деятель Антон Носик (уже успел умереть…).

«Он король и маг порока»,— думал я, перенося взгляд с шёлковых чёрных носков Галича к раскрасневшейся физиономии его дамы…

Мой отец говорил мне: «Учись играть на гитаре — девки любить будут». Отец мой чудесно, профессионально играл на гитаре, и его таки любили девки. А Галича любили светские дамы.

Я ему даже немного позавидовал. Не его деньгам знаменитого драматурга, но вот этой его светской даме.

Вероятно, он завидовал мне, молодому парню поэту, только что отчитавшему оригинальные стихи, в которых он, человек искусства, не мог не заметить таланта.

Господь срезал его под корень в 59 лет. Вероятно, он уже был не нужен.

Первый доисторический нацбол Питера: Сорокин

Это были такие древние времена, как Древней Греции времена, Перикла или Фемистокла.

Как-то он со мной связался, этот человек, известный мне тогда под именем Слава и под фамилией Сорокин.

Совсем недавно, пытаясь выяснить детали, я послал своего человека, мощного нацбола Сида на улицу Росси в Петербурге. Сид по профессии скульптор, каменотёс и строитель, может быть, не сумел выведать мне нужные мне сведения, недостаточно хитёр, однако то, что он принёс мне, меня совсем обескуражило.

Во-первых, никакой Слава Сорокин, густоусый, хромающий мужик лет сорока пяти, у них никогда в школе имени Вагановой не работал. Ни фотографом, ни помощником ректора школы Леонида Надирова. Нет, не работал, не было таких.

Ну как же не работал? У него была комната под самой крышей, оборудованная как фотостудия. Что этот человек лишь представлялся Сорокиным, а на самом деле скрывал от меня свою настоящую фамилию, мне и в голову не пришло. И сейчас не допускаю этого. Надиров же не скрывал? Помню разговор со мной в кабинете Надирова, присутствовали Надиров, я, мой товарищ Тарас Рабко (вот кто мог бы детализировать для меня личность первого питерского нацбола, но Рабко прервал с партией и со мной все контакты), тот, кого звали «Слава Сорокин», и подручная женщина Надирова, то ли зам его, то ли бухгалтер.

Обсуждалось как мы можем помочь Надирову. Сейчас, глядя из будущего в то давно прошедшее древнее время, я кое-что понимаю, в чём был интерес Надирова в знакомстве со мной. Нет, не идеи партии привлекли Надирова, а, я полагаю, репутация партии юных отморозков. В те годы у школы (ещё не Академии Вагановой) некие силы пытались отнять здание — исторический памятник архитектора Росси. На улице Росси.

И его помощнику «Сорокину», вероятно, пришла в голову совершенно безумная идея, что коллектив радикальной партии отморозков сможет противостоять тем силам, которые пытались у них отнять исторический памятник.

Это, конечно же, надо было быть лунатиками, чтобы всерьёз верить в этакое предположение! Возможно, впрочем, что «Сорокин» не верил в могущество НБП, но хотел нас как-то привлечь, соединить с Надировым.

«Слава Сорокин» этот был всерьёз влюблён в моё творчество. К тому же он был женат на женщине, как он мне говорил, «вторая Елена», полностью идентичной Елене из моей книги «Это я, Эдичка!». Я её никогда не встретил, его «Елену».

Надиров, будущий 1-й заместитель министра культуры, как он-то поверил в такую глупость, что мы, нацболы, сможем защитить его исторический памятник от захвата врагами?

Ну вот как-то так всё было.

Сорокин был низкоросл, коренаст, густоус, подхрамывал, вечно прицеливался в нас фотоаппаратом.

Он вскоре покончил с собой. Впрочем, в этой истории уже не знаешь, чему и верить, и вдруг он не покончил с собой?

В довершение таинственности этой фигуры, Сорокин ещё был первооткрывателем некой китайской пиктограммы, ксерокс-копии её были обильно разбросаны у него в комнате на улице Росси. И мне он дал какое-то количество этой китайской древней пиктограммы, как крышка от кастрюли. Сорокин утверждал, что древние китайцы за несколько тысячелетий до современности заложили в пиктограмму все последующие знания, открытые человечеством, в том числе и теорию относительности Эйнштейна. И квантовую механику, и, если не ошибаюсь, даже теорию струн.

Пиктограмма была известна людям, у всех на глазах провела несколько тысяч лет, но вот только он, Сорокин, сумел прочитать её…

Пиздец, конечно.

Жить Сорокин привёл нас на Фонтанку, в гостевую квартиру школы Вагановой, номер дома не помню, дверь, окружённая помойками, открывалась в странную питерскую квартиру о двух этажах. Салон на первом, спальные комнаты на втором.

Питаться мы ходили в здание Академии, академия же была интернат, покупали там за смешные воробьиные деньги котлетки и кушали их среди крошечных будущих балерин.

Балерины сидели тихенькие, они издавали такой гомон, какой издают в тени леса маленькие птички…

Наша гостевая квартира сразу за углом, только свернуть на Фонтанку, была всем хороша, просторная, о двух этажах внутри, сама как театральная сцена, но там не было телефона, а в ту пору о мобильных ещё никто и не слышал.

И вот февраль, уже 2019 года, и пишу я книгу об умерших, и вспомнил я ницшеподобного Сорокина, а его, оказывается, и не было в России, и не служило. Но не приснился же он мне, этот густоусый? Я же был у него в его лаборатории под крышей там, на Росси. И они с Надировым водили меня по школе, показали зал, где занимался Нуриев Рудольф, и у входа в зал Тарас Рабко (я думаю, что это был Тарас) сфотографировал меня с двумя небольшими сёстрами-близняшками балеринами, у меня есть эта фотография.

Кто-то мне давал телефон Надирова, он, оказывается, живёт в Москве, давно в отставке, ему 79 лет.

Я набирал Надирова, но никто не ответил мне. Подумав, я отнёс не-ответ мне по телефону к особенности моего номера, он у меня скрыт, когда я набираю чей-то номер, то мой номер не высвечивается. Сколько угодно есть в России людей, которые не отвечают на анонимные звонки. Может, и Надиров такой?

Может. Я вспомнил, что однажды мы с Надировым, разгорячённые водкой, решительно ввалились к его арендаторам — огромные мужики поднялись нам навстречу — и с матом наехали на них, требуя убираться из помещения. Нас, видимо, испугались, потасовки не последовало… У Надирова может быть до сих пор много врагов. И друзья у него тоже небезопасные. Помню, он познакомил меня с директором Мариинского театра. Но пока я закончил свои приключения в Питере и доехал до Москвы, увидел по телеящику, как этого директора арестовывают.

Надиров побывал первым замминистра культуры, но, может, у него до сих пор остались опасные связи, почём я знаю?

Моя задача какая? Найти либо фотографию «Сорокина» — первого нацбола Петербурга, либо добыть какие-то дополнительные сведения о нём.

И тут, повспоминав театральную квартиру на Фонтанке, я вспомнил, что туда, когда я ещё раз там останавливался, приходил как-то молодой член партии Русское Национальное Единство, поэт… Медленно, но я вспомнил, что в тот раз, когда он приходил, я помню, со мною в квартире на Фонтанке останавливался Дугин. А вот был ли с нами Рабко, не помню.

Вдруг я вспомнил, что у поэта из РНЕ был псевдоним «Пепел», потом его товарищи по партии, пеняя ему на то, что «Пепел» звучит не оптимистично, уговорили его сменить псевдоним на «Сполох». Сполох потом работал в питерской газете. Как её — не помню, газету закрыли…

И вдруг,— бац,— я вспомнил фамилию поэта РНЕ: Качнов. Конечно же. Слава Качнов.

К вечеру питерские активисты «Другой России» нашли мне электронный адрес Качнова, и я ему написал.

Он ответил так охотно и утвердительно, что всё знает и помнит. Впоследствии оказалось, что не знает и не помнит.

И как выглядел Сорокин, не помнит. Он прислал мне фотку, где первые нацболы Питера, Дугин, я и Качнов стоим в питерском дворе, возможно, том же самом, и задал мне вопрос: «Нет ли на снимке Сорокина?..»

Обменялись письмами. Но воз и ныне там.

Так я и остался со своими смутными воспоминаниями о хромом густоусом ницшеанце.

Ну и с фотоснимком, где я в кожаном пиджаке, купленном ещё на блошином рынке в Париже, стою между двух сестёр-близняшек балерин, а они одинаково одеты. В дверях зала, где учился танцевать великий Рудольф Нуриев.

*

Впоследствии, однако, Данила отыскал в своём архиве фотоплёнку из старых времён, полуразрушенную временем. Данила сумел её восстановить. И вот он, Сорокин, шествует со мной по улицам Петербурга, таинственный, как и тогда.

Жан Марэ

Ну я его видел ещё в СССР, когда прошла по экранам серия французских фильмов «Фантомас».

Стены улиц российских городов тогда пацаны, чуткие всегда на символы эпохи, покрыли надписями (кириллицей, впрочем): «ФАНТОМАС», «ЗДЕСЬ БЫЛ ФАНТОМАС!», «ФАНТОМАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ!»

Ловкий, прытко и красиво убегающий от погони, натягивающий маски своих преследователей, Жан Марэ [Jean Marais], по слухам, был любовником Жана Кокто [Jean Cocteau], и живущему в СССР молодому человеку было трудно во всех этих Жанах разобраться.

С первой я, впрочем, познакомился с его партнёршей — с актрисой Милен Демонжо [Mylène Demongeot]. Есть фотография — располневшая и постаревшая актриса в облезлой шубке с сигареткой, правый анархист писатель Лео Мале [Léo Malet], и я, молодой русский, прилетевший из Нью-Йорка покорять Париж, стоим сфотографированные, я предполагаю — на коктейле издательства «Albin-Michel» [Éditions Albin Michel]. Вероятнее всего, мы вышли во двор или на улицу и этим объясняется облезлая шубка Милен де Монжо (вот, я даже не знаю, как правильно писать её фамилию).

Сам Жан Марэ появился в моей жизни гораздо позже, скорее всего, это был 1995 год, я уже обитал в Москве, но прилетел в Париж по приглашению моего бывшего босса [Jean-Edern Hallier] в «L’Idiot International» для участия в телепередаче, ведущим которой тогда мой бывший босс подвизался. Вот там я и встретил Жана Марэ. Худенький, лёгкий, в чёрном костюме, чёрный свитер, узкие брюки, серебряные волосы — Жан Марэ произвёл на меня впечатление такого Парижского Дьявола, грациозный, балетный какой-то, строгий, умный и изящный настолько, что я пожелал себе такой старости.

Ну-ка пройду я с кухни, где я пишу, поглядывая в окно, пройду я в свой кабинет, он же living room, гостиная, где у меня компьютер, и осведомлюсь скорее о датах жизни Жана Марэ.

Выяснил. Родился он в декабре 1913 года в Шербуре. Это там, где база французского флота, и в этом же городе происходит действие фильма «Шербурские зонтики» (фильм другой эпохи, Марэ там не играет). А умер он 8 ноября 1998 года в кинематографических Каннах. Всё хорошо, прекрасная маркиза.

Из биографии Жана Марэ я выяснил, что по-французски его фамилия [Villain-Marais] пишется как название квартала в Париже, где я снимал три основные квартиры моей парижской жизни — Marais; что он отбросил от своей фамилии частицу Villain, поскольку с французского Villain переводится как «злодей» (по-моему, «злодей» всё-таки с одним «L»). Что рост у Марэ был 182 сантиметра, во что я не поверил, поскольку, когда я участвовал с ним в одной телепередаче, мне виделось, что мы с ним одного роста (ну, правда, может, он усох в старости).

Там, в асфальтовом дворе телестудии, стоял вагончик, где можно было переодеться и могли тебя замаскировать, в том вагончике мы поговорили с Марэ, а вот о чём, я не помню, а выдумывать не стану.

Более всего я был очарован его грациозной, летящей фигурой изящного парижского дьявола. И слова, может быть, затмевала его фигура. И её изящество, и ловкость.

Демонжо, я увидел, пишется с большой буквы «Д» и слитно. Она рождения 1935 года, и если я встретил её, а по-видимому, так и было, на коктейле в «Albin-Michel» где-то в 1985 году, то ей было лет пятьдесят. Но женщины расплываются и растрескиваются раньше мужчин. Меня тогда поразило, насколько она не соответствует юной свежести невесты журналиста Фандора в «Фантомасе». Тогда в зале «Albin-Michel» я впервые услышал отвратительный скрип, вращающегося с планетой на оси, времени.

На передаче вместе со мной и Жаном Марэ присутствовал, я помню, ирландский писатель [Seamus Heaney], получивший в том году, по-моему, не то Нобелевскую, не то Гонкуровскую премию по литературе. Он был хорош, хорошо говорил, и Марэ хорошо говорил, остроумно, все хохотали. Я выступил плохо.

* * *

Основным любовником Жана Марэ был Жан Кокто. Жана Кокто я не знал, поскольку приехал в Paris в мае 1980 года, а Кокто умер 11 октября 1963 года.

Вне сомнения, Жан Марэ многому научился в области культуры у Кокто. Есть фотография, где они в домашнем виде, Кокто худенький, чёрный шарф на шее, белый махровый халат, а молодой культурист Жан Марэ с обожанием смотрит снизу вверх на Кокто.

Я, обитатель Салтовского посёлка, приземлившийся в Paris случайно, уже в 37 лет, долгое время не считал себя знающим и имеющим культурный багаж. Только оказавшись в тюрьме, я понял, что да, ко мне за мою жизнь налипли многие тысячи кусков искусства.

Однако мне тоже есть сейчас что вспомнить. Вот Жан Марэ в чёрном свитере и чёрном костюме, лёгкий, как пушинка, французский дьявол.

Приморский партизан

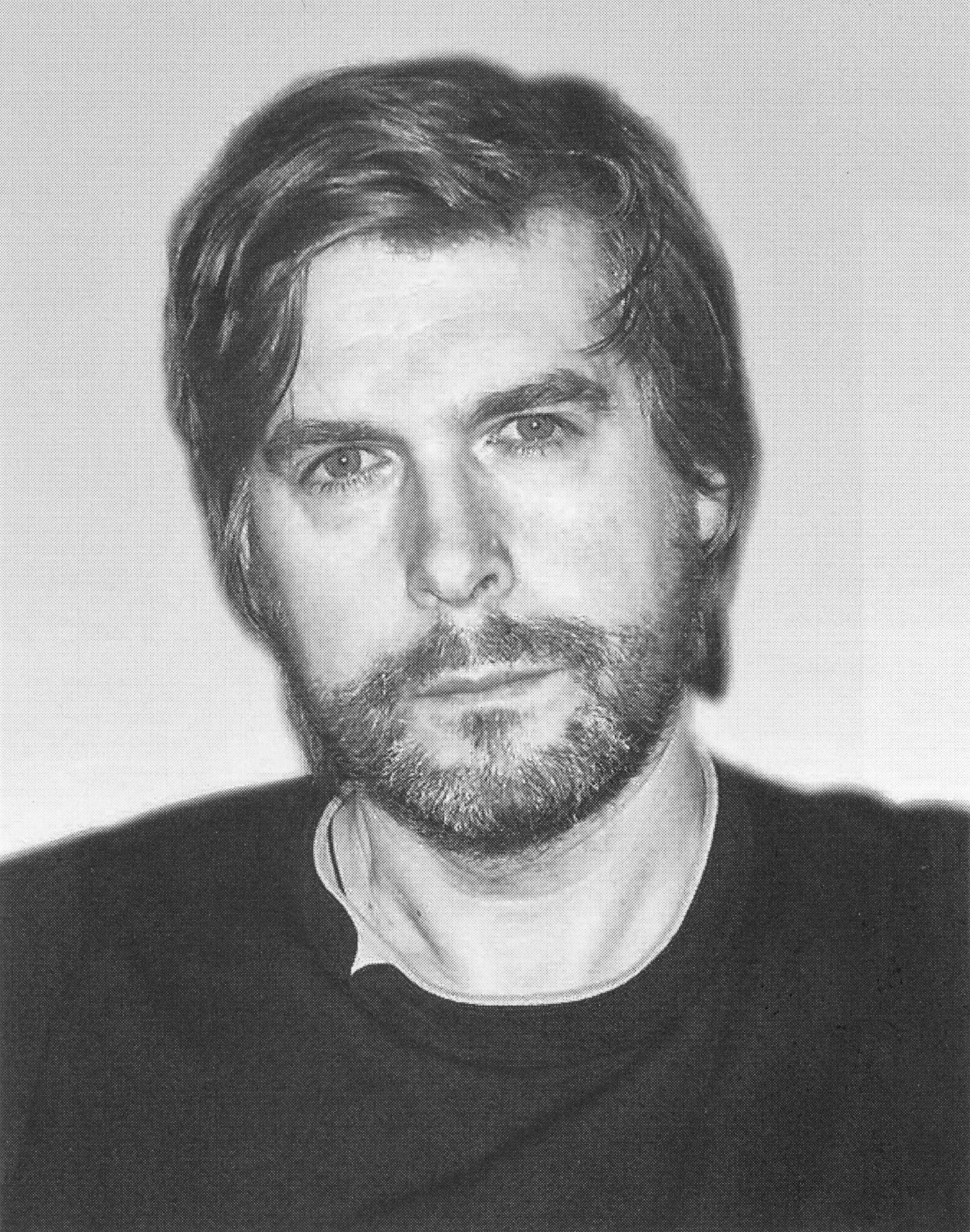

Главный мёртвый этой книги не писатель и не рок-звезда. Это парень из города Уссурийска, что в Приморском крае,— Андрей Сухорада.

Проведу параллель. Параллельный случай.

Помню, нас разводили в Белом Доме (в Доме Советов; первая ночь восстания в 1993 году, сентябрь) по постам генералы. Двое. Добровольцев в первую ночь было кот наплакал.

Узнав, что я воевал в Сербском анклаве в Книнской Крайне ещё зимой-весной 1993 года, генералы меня тотчас назначили командиром поста №1 (выходил он на Москву-реку). Хотя помимо хромого парня, отслужившего в армии в СССР, в составе поста были два милиционера, а я даже не служил в Советской Армии. Мой опыт, да ещё и свежий, генералам был предпочтительнее.

Вот то же случилось и с Сухорадой. Сухорада — единственный из приморских, кто имел политический опыт, потому понятно, что он стал среди его товарищей основным партизаном.

Он ведь проучился в школе НБП, в бункере, свыше года. Зима и весь 2003 год, и весь (до лета) 2004-й.

Всё, что Сухорада знал из политики, он вынес от нас. А среди своих товарищей он один ездил в Москву и жил в политической партии.

Поэтому он и стал ведущим.

Этот парень, заслуживает отдельной книги, но я о нём слишком мало знаю. Воссоздать его образ могли бы воспоминания нацболов — эпизоды его жизни.

Он, несомненно, продолжил наше неудавшееся восстание на Алтае — удавшимся, но смертельным.

*

Андрей Сухорада по-своему продолжил унесённое им из Москвы новое знание.

По сути, он явился единственным среди «приморских партизан», кто обладал политическим опытом.

Этот опыт проглядывает и в поведении «приморских партизан», и в теории. Так, свой замеченный многими наблюдателями «исламизм», конечно же, принёс на подошвах своих ботинок Сухорада из поездки в Москву, где он прожил с зимы 2003 до лета 2004 года. Партия тогда обзавелась своими мусульманами, во главе партийных мусульман стоял парень по имени Павел, переименовавший себя в Ахмеда.

Среди девушек выделялась «Доррисон», впоследствии побывавшая в секретаршах у Гейдара Джемаля, а сейчас она где-то в дебрях Дагестана мужняя жена.

В качестве основы, печи, от которой будем писать, предлагаю мой давний текст «Во второй раз Че Гевара не спас», опубликованный в журнале GQ, а потом в книге под названием «Апология Чукчей», опубликованной издательством «ACT» в 2013 году. Лучше об этом эпизоде встречи с Сухорадой в бункере партии я всё равно уже не напишу, память начинает слабеть, что нормально в 76-то лет.

Второй раз Че Гевара не спас

Когда я, как подобает серьёзному русскому писателю, вышел на свободу летом 2003 года, я поехал прямо с вокзала в бункер. Я вообще-то, сидя за решёткой, почему-то думал, что бункер у нас давно отобрали, оказалось, нет, не отобрали. Но беспокоили всё время, делали набеги на нас постоянно. Обыкновенно набеги совершались сборными бригадами разных полицейско-спецслужбических сил.

В тот раз они также нагрянули во всём своём многообразии… Однако, прежде чем рассказать историю, я должен объяснить, что такое был наш бункер. Видимо, сразу же понятно, что это помещение под землёй, подвал. Я получил помещение в феврале 1995 года по повелению мэра Лужкова, теперь он не мэр, и при содействии г-на О. Толкачёва, по-моему, он до сих пор сенатор.

Старые ребята эти представить себе не могли, что там у нас будет. Тогда моя репутация не была ещё однозначной, я написал письмо мэру, просил оказать содействие в аренде помещения под редакцию газеты «Лимонка», а также издательство «Арктогея». К моему удивлению, мне ответили, меня принял Толкачёв, и помещение нам подыскали. Ну да, мы приспособили подвал для приёма тиража газеты, но редактировал я её в своей квартире.

А подвал, чуть отремонтировав его и пробив отдельную дверь, мы превратили в сквот, в штаб, в приют для бездомных подростков, в избу-читальню, в коммуну, в университет крамольных идей и мыслей. Через бункер за те девять лет, что мы там продержались, прошли десятки тысяч молодых людей. Не все они остались в политике, некоторые эволюционировали даже в наших врагов, но вообще же бункер подготовил для России кадры несгибаемых революционеров, и если не все они ещё себя показали таковыми, то ещё покажут. Кроме жарких политических дискуссий в бункере: читали книги, варили каши, стирали, принимали ходоков со всей России, влюблялись и, как утверждают наши недоброжелатели, даже совокуплялись. В бункере устраивались выставки, перформансы и рок-концерты. Крайне левые встречались в бункере с крайне правыми и убеждались, как они похожи. В бункере молились на Че Гевару, спорили о Муссолини, запрещённые герои человечества были героями бункера.

Так вот, в тот раз они нагрянули во всем своём многообразии. Опера в шапочках, милиционеры в форме, типчик с усиками представил удостоверение на имя полковника ФСБ Крутова или Кротова. Я отметил, что с такими лицами, как у него, в советских фильмах расхаживали провокаторы.

Когда они ввалились, топоча своими мокрыми сапожищами, мы заканчивали распределять пачки с газетой. Кому на какой вокзал ехать, ведь газету мы распространяли через проводников. Обычно газета уезжала в 80 или более городов. Распределяли мы газету в самом большом помещении бункера, в зале метров под 30. Ворвавшись в бункер, они сразу и попали в этот зал. Вместе с ними ворвался зимний промозглый ветер, они принесли с собой на обуви грязь и слякоть. Этот Крутов или Кротов отыскал меня и сообщил, что у них есть сведения, что в бункере находятся вооружённые люди. Прохожие, дескать, видели у окна.

Я поморщился и сообщил ему, что этот же предлог они используют снова и снова на протяжении множества лет. Что окна у нас так глубоко, что в них с улицы не заглянешь. Крутов-Кротов сунул мне под нос бумагу, судья такая-то постановила, что такие-то произведут обыск в помещении по адресу 2-я Фрунзенская. Они рассыпались по комнатам, выводя оттуда взятых в плен ребят и девушек. Так как бункер всегда был, что называется, «проходным двором» России, то в течение часа, пока они рылись во всех 376 квадратных метрах бункера, в бункер пришли ещё десятка два посетителей. Всех их построили вдоль стены, обыскали и стали выводить из помещения. От меня тоже стали требовать, чтобы я проехал с ними в отделение. Я сунул свой паспорт Крутову-Кротову и сказал, что никуда не поеду, во-первых, потому что не хочу их тут оставлять одних, а то оружие или наркотики подбросите, а во-вторых, не вижу причин для задержания.

Наглый молодой опер с кавказскими чертами лица взял в руки железную болванку, которая у нас удерживала дверь в открытом положении, постучал ею по своей ладони и сказал: «Вот я сейчас напишу рапорт, что вы на меня с этой болванкой бросились, и вы уедете туда, откуда недавно прибыли, в лагерь, срок досиживать. Вы же условно-досрочно освобождённый…»

Кротов-Крутов отдал мне паспорт и, взяв болванку из рук опера, положил её туда, где она первоначально находилась. И они удалились все, оставив меня одного. Впрочем, я недолго оставался один. Появился мой адвокат Беляк и несколько распространителей газеты. Мы оживлённо стали обсуждать произошедшее.

Внезапно из глубины бункера послышались лёгкие звуки шагов. И оттуда, как из сказки братьев Гримм, вышли худой высокий мальчик и совсем маленькая девочка. Они сказали «Здравствуйте!» и стеснительно остановились, не дойдя до нас несколько шагов.

— Откуда вы, дети?— спросил я.

— Они нас не нашли. Мы за портретом Че Гевары спрятались,— сказал мальчик.— Вообще-то мы из Приморья приехали.

— Это Че Гевара нас спас,— сказала девочка.

— Они все вокруг нас перерыли, а до нас не добрались. Один было хотел Че Гевару себе взять, а портрет был прибит гвоздями и ещё приклеен поверху. Мы стояли ни живы, ни мертвы. Мы же несовершеннолетние, нас бы в приёмник отправили и держали бы, пока родители за нами не приедут. А кто за нами из Приморья потащится…

— Как вас зовут, дети?— спросил Беляк.

— Андрей.

— Марина.

— Лет вам сколько?

Ему было 16, а ей, его двоюродной сестре, и вовсе 13. Только что, в бункере, отметила.

Оказалось, они прочли какую-то мою одну книгу и потому рванули в Москву. Нашли бункер и поселились в нем.

— Есть, наверное, хотите, дети?— сказал Беляк. Потом полез в кошелёк, достал тысячу рублей и протянул детям: «Идите, еды купите!» Беляк был сердобольный адвокат и часто кормил вечно голодных обитателей бункера.

11 июня 2010 года Андрей Сухорада погиб во время штурма ОМОНом квартиры в городе Уссурийске, в которой укрылись знаменитые приморские партизаны. Андрей был одним из них. Со времени сцены в бункере прошло лишь шесть лет. Во второй раз Че Гевара его не спас.

*

Материалов о «приморских партизанах» не так много. Достоверных и того меньше. Придётся ориентироваться на книгу Ростислава Антонова «Приморские партизаны», изданную в Москве фондом РОД в 2011 году.

Антонов — историк, журналист.

Вот что он счёл нужным сообщить о себе на тыльной стороне обложки книги.

Что он является одним из известных молодых политиков национал-демократического направления.

1993 — Фронт Национального спасения.

1995 — участие в организации протестных акций движения вкладчиков.

2004 — руководитель Каргатского отделения партии «Родина».

2005 — секретарь бюро Новосибирского отделения ВПП «Великая Россия».

2006–2011 — руководитель оргкомитета «Русский марш — Новосибирск».

2010 — Руководитель правозащитной организации «РОД-Сибирь».

2010 — Учредитель ассоциации обманутых дольщиков и инвесторов.

Я, прочитав книгу Антонова, взял себе за правило не полемизировать с ним и не опровергать показания его свидетелей (в частности, двоюродной сестры Сухорады Марины Барышковой, с которой он и приезжал в Москву и жил у нас в бункере).

На 150 страницах книги «Приморские партизаны» есть канва, история «приморских партизан», а неверные интерпретации и недружелюбное порою отношение к нацболам или к жизни в бункере, может быть, являются лишь следствием выработанной родственниками «партизан» позиции, согласно которой хитрые и развращённые москвичи сбили с толку наивного Сухораду.

Вот, я вас предупредил.

Начнём. Страница 89.

«Восстание против системы было самоубийством. Может быть, кто-то из молодых людей этого и не понимал, но для Андрея Сухорады все это было вполне очевидно уже в феврале 2010 года. И он шёл на этот шаг вполне осознанно. Приобретал оружие, готовился морально. Хотя, по сути, на момент ухода в лес оружия у них практически не было, кроме старенького ТТ, где-то купленного Андреем Сухорадой, и пистолета Макарова, который забрали у убитого сотрудника ППС во Владивостоке. Ещё был у них, по словам оперативников, практически самодельный автомат Калашникова, с приваренной вместо ствола трубой, и ружье «Сайга». Немного для начала, но всё же кое-что».

24 мая отобрали у отдыхающих автомобиль Ниссан-Сафари, недалеко от Лесозаводска.

27 мая 2010 г. посёлок Ракитное Приморского края. В расчёте найти там оружие ворвались в опорный пункт.

«Не знаю, о чём думал Андрей Сухорада, нанося один за другим удары ножом, возможно, вспоминал, как его пытали в СИЗО, а может, как его убивали на реке и в гараже, а может, и не думал ни о чём, а просто ненавидел их всех, без разбору. Но за человека он уж точно его (милиционера, старшину Алексея Карася) не считал.

Именно с этого момента ребята стали вполне законной целью и для всей милиции Приморья».

После нападения на отдел милиции «партизаны» устроили засаду. Через некоторое время показались две машины ДПС. Пропустив первую, они открыли огонь по второй.

Следующее нападение: ночью, в 2–3 часа в Яковлевском районе, село Варфоломеевское. Обстреляли патрульную машину ГИБДД. Целью являлось завладение оружием. Один из милиционеров получил ранения в шею и в лицо.

Следующий пункт соприкосновения — село Подгорное, Кировского района Приморского края. «Партизаны» зашли купить продуктов. Купили и вышли из села, им противостояли в этом районе триста вооружённых ОМОНовцев.

«Партизаны» хорошо знали лес. Они охотники. Один раз они ползли по полю днём, сверху летали вертолёты и их не видели. В некоторые моменты милиция и «партизаны» оказывались буквально в нескольких метрах друг от друга. Один раз вышли к реке Уссури и увидели группу ОМОНа, который искал их возле реки. Посмотрев на поисковую операцию сверху, «партизаны» обошли участок стороной и спустились к реке в другом месте.

Или: на мосту через реку стоял блокпост. Прошли под мостом. Вышли из оцепления, вернулись в блокированное село Кировское, помылись в бане, пообщались с друзьями и записали своё первое и последнее видеообращение. Говорят Андрей Сухорада и Александр Ковтун.

Сухорада:

«Евсюковская банда, сколько мы дел с ней ни имели, всегда демонстрировала свою бесталанность и несостоятельность. Это ограниченные люди.

Вот удостоверение одного, он был нами зарезан, будучи дежурным в отделе. В этом отделе не нашлось ничего интересного, только водка, и всё. Это в очередной раз доказывает, что их интересы очень узкие и ограниченные. Также мы обстреляли патруль в Яковлевском районе, там был ранен один легавый, также мы сожгли отдел в Варфоломеевке. Кроме того, мы убили в городе (Владивостоке) офицера ППС и ранили его напарника».

«Вы только и можете, что людей в отделе пытать и запугивать».

«Мы победили в себе страх и трусость, которые вы нам хотели привить. Будь у нас такое оружие, как у вас, и больше людей, мы бы сломили вас. И несмотря на то, что у нас практически нет оружия, чтобы воевать, но мы вас не боимся».

«Вы только и можете, что терроризировать свой народ, беззащитный и безропотный. И вся ваша власть стоит на алкоголизме и унижении. Однажды она рухнет. Настанет тот момент, когда не только мы, шестеро, но и ещё кто-то возьмётся за оружие. Они перестанут терпеть это унижение и возьмутся за оружие, чтобы сделать благое дело».

Очередное нападение на милиционеров 8 июня 2010 в районе села Хвалынка Спасского района Приморского края. Двум сотрудникам ДПС ГИБДД ОВД по Спасскому району причинены огнестрельные ранения.

Всё было просто. «Партизаны» пешком ушли из Кировского и направились в сторону Спасска-Дальнего. Переночевали в частном доме, выломав дверь.

Утром остановили на трассе машину. За рулём старик. Вдруг появилась машина ДПС. Они включили сирену и громкоговоритель: «Водитель машины такой-то, прижмитесь к обочине!»

Затем произошло вот что. «Партизаны» открыли по машине ДПС шквальный огонь. Милиционеры бежали.

«Партизаны» лесом дошли до железной дороги и запрыгнули в первый же товарный поезд. Доехали до Уссурийска. Ночь провели в развалинах одного из домов на окраине, а утром решили уехать из Уссурийска в Хабаровск.

Они пересели на другой товарный и поехали в Хабаровск. Состав остановился на станции Новошахтинск. Их выдал обходчик вагонов. Бросился на станцию и доложил.

Из Михайловки выехала группа захвата с собаками. «Партизаны» решили вернуться в Уссурийск.

Вперёд, чтоб снял им квартиру, пустили Романа Савченко. У того был паспорт человека, похожего на него. Однако Савченко опознали (он шёл по трассе) и арестовали. Это 10 июня 2010 года. Тогда, разделившись на две группы, «партизаны» отправились в Уссурийск самостоятельно.

Их опознал сосед, который и сообщил о них в РОВД Уссурийска.

Их осадили. Раздались первые выстрелы.

Штурм здания начался в 13 часов, к дому были стянуты силы милиции, несколько БТР и ОМОН. По окнам дома стали бить снайперы. В начале четвёртого из дома стали выводить перепуганных жильцов.

Затем было объявлено, что Александр Сладких и Андрей Сухорада покончили жизнь самоубийством.

Андрей Сухорада вышел на балкон, чтобы его убили. Он не смог застрелиться и предоставил эту работу снайперам. Милиция выполнила работу. Андрей упал тяжелораненым. Александр Ковтун подошёл к окну и начал стрелять по дорожному знаку, чтобы отвлечь милицию и не дать начать штурм.

Под его прикрытием Сладких перенёс Сухораду с балкона в комнату и сел рядом, наблюдая, как в страшных мучениях умирает его друг. Не выдержав этого, он поднял пистолет и сделал выстрел. Андрей облегчённо затих.

Потом медленно поднял пистолет. В квартире на Тимирязева раздался ещё один, последний выстрел. Сладких медленно опустился на пол.

Это было в 14:32.

Ковтун и Илютиков не смогли покончить с собой.

Сухорада

Сергей Аксёнов

Андрея Сухораду я лично не знал. В период, когда он жил в московском бункере нацболов, я в столице бывал наездами, изредка. Юного Сухораду того времени можно увидеть в фильме Алены Полуниной «Да, смерть!» Бритая голова, чёрный свитер, сигарета… Позже, уже вернувшись к себе домой, на Дальний Восток, он заматерел и выглядел чуть ли не как спецназовец. Решительный такой парень. Такой вполне мог стать полевым командиром какой-нибудь Дальневосточной народной республики. И почти стал им… Чуть-чуть только не хватило везения.

В 2012 году мне и моему товарищу Александру Аверину довелось мельком увидеть подельников Сухорады. Во Владивостоке, где мы были с оказией, начинался суд над «приморскими партизанами». Предварительное слушание было закрытым, но перед его началом удалось зайти в зал на пару-тройку минут. Постояли рядом с клеткой, вспомнили Сухораду. Местная пресса почему-то отсутствовала, хотя процесс намечался интереснейший и явно федерального уровня. Несмотря на попытки Кремля погасить народные симпатии к робингудам, ребят знали, про них говорили.

Общее впечатление от «приморских партизан» — матёрые русские парни, честные, искренние и никак не хипстеры. Пацаны были злы на НТВ. Те их снимали и сделали хреновый репортаж, выставив наркоманами и бандитами. Александр Ковтун — кажется, неформальный лидер группы после смерти Сухорады, был бородат и похож на «молящегося». Адвокаты «приморских партизан», все, кроме одного, были по назначению. Мусорские. Молчали, не комментировали ничего. Даже отказывались говорить, кто кого защищает. Тогда же подсудимые заявили ходатайство о суде присяжных.

Впоследствии присяжные вынесли вполне себе мягкий вердикт, а один из партизан — Никитин — даже вышел оправданный на волю из зала суда — сорвался с «пыжа», пожизненного заключения. Кажется, такого в российской истории ещё не было. Тюрьма ликовала. Но позже власти устроили пересуд и закатали пацанов по полной.

Володя Падерин

У меня есть часы, которые он мне подарил.

И фотографии есть, где мы запечатлены вместе где-то поблизости от Белого моря.

На часах по кромке их корпуса выгравировано: «Э. Лимонову от НБП Северодвинска».

На циферблате по кругу надпись «ВЕПРЬ — многоцелевая атомная подводная лодка 1915–1995». Внизу мелко синим: «Северодвинск-Скалистый».

*

Побывал я в Северодвинске в 1996 году. Один-единственный раз. Поскольку память у меня уже не юная и детали событий прошлого неизбежно проваливаются в реку забвения, воспользуюсь-ка я моим же репортажем о поездке в Северодвинск, изъяв его из книги «Анатомия героя». Книга издана в 1998 году. Она свежее 2019-го года на 21 год.

*

«На станции Северодвинска нас с Алексеем встречают десяток партийцев, один моложе другого. Председателю регионального отделения Национал-Большевистской партии Володе Падерину аж 24 года, другому кандидату НБП в муниципальный городской Совет, Диме Шило,— 23 года. Оба инженеры. Я приехал поддержать их, помочь, засветить перед выборами.

Город и заводы основаны в 1938 году. Первыми явились на серый берег Белого моря на пароходике ещё в 1936 году геодезисты. Постепенно, пригнав зэков, построили и город, и гигантские судостроительные и ремонтные предприятия. Часть зданий в городе — деревянные, обширные, о двух высоких этажах каждое, построены ещё тогда, в легендарное время. До сих пор существует заросшая унылыми колючками узкоколейка. Мои мечтатели из НБП предлагают восстановить её и, пустив идентичный, времён 1930-х годов, состав, приглашать иностранцев «испугаться». Изымая с них за посещение настоящего реликтового «куска ГУЛАГа» круглые суммы в валюте. Деньги пойдут городу.

Северодвинску деньги ой как нужны. Город компактный, аккуратный, чем-то напоминает Тверь. Деньги Северодвинску нужны, просто-напросто чтобы выжить. Лет десять назад население города насчитывало 260 тысяч человек. Сегодня осталось 170 тысяч. На предприятии «Севмаш» в своё время работали 60 тысяч человек. Сегодня осталось 30 тысяч. На «Звёздочке», где инженерит Володя Падерин,— 7 тысяч, а работали недавно 12 тысяч. Новой постсоветской власти атомный подводный флот не нужен. Чувствуя себя гражданами мира, эти господа защищаться не собираются и врагов не видят, только ласковые рыльца видят за рубежом. От кого же защищаться и зачем же флот? Город, гордо уподоблявший себя Петербургу, возведённый с нуля на низких серых берегах, оказался не нужен всем этим новым модным чувакам в иностранных костюмах типа Чубайса, так же, как и старым министрам-кабанам в иностранных костюмах типа Черномырдина. На самом деле трудовой Северодвинск можно было бы кормить из московского бюджета, обложив особым «атомно-подводным налогом» 250 тысяч самых активных московских чиновников и жуликов. А Северодвинску с весны не платят зарплату. Инженер Падерин полностью получил зарплату только за март. Состоялась всесеверодвинская забастовка. С требованиями выплаты зарплаты. На ней наши из НБП шли с лозунгом «Воюйте хоть с Марсом, но руки прочь от нашей работы!» В 42-м цехе «Севмаша» даже голодали. Чубайс приезжал гасить пламя. К нему из толпы пробрался могучий сварщик: «Ты все 100% зарплаты получаешь?» — «Сто.» — «А почему я получаю 10%?» Охрана оттёрла сварщика от любовника дочери президента. В Северодвинске денег нет, зато губернатор Архангельской области появляется в Северодвинске на восьми «Волгах». Когда заводы посещал в прошлом советский министр обороны маршал Устинов, тот обходился четырьмя повозками: две «Волги», «козлик» и микроавтобус с ментами.

Деньги ушли с Севера, потому даже цены на продукты, обычно более высокие, чем в Москве, упали до московских. Квартиры дешевеют безостановочно. На военно-морских базах Севера: Гаджиево, Оленья Губа, Ведяево, Гремиха — не хватает офицеров. Приезжающим предлагают любую квартиру на выбор. «Вам не нравится, что окна выходят на север? Ну возьмите вот эту, здесь окна выходят на юг». На «предприятия» ВПК меня, разумеется, не пустили. И само собой разумеется, «предприятия», как их дипломатично называют здесь, с распростёртыми объятиями принимают, и часто, любых иностранцев. Самый видный недавно приезжал — министр обороны США. Куда более надёжный человек, чем Эдуард Лимонов. Потому, вооружившись подзорной трубой, выходим из автобуса на мосту, соединяющем остров Ягры с городом, и шагаем по шпалам узкоколейки, по грязи, заросшей высохшими старыми травами. Выбрав место, по очереди разглядываем серую воду и серые корпуса заводов. Как шпионы. Стараясь не очень светиться, ещё заметят вохровцы, вооружённые наганами, не дай Бог. Трагикомическая ситуация, дурнее не придумаешь. Фотографируемся на память на фоне заводов. Над низким серым Белым морем, как над вечным покоем. Накрапывает дождь. Снега нет и температура, как в Москве. Шагаем по острову Ягры — мимо гигантских труб теплоцентрали, вознесённых на бетонные опоры. Эти оцинкованные удавы безобразят облик всего Северодвинска. Но иначе, наверное, нельзя. В одном месте на трубе надпись: «Читайте газету «Лимонка»!» — художественное творчество моих партийцев.

Посещаем родителей Падерина. Бородатый отец всю жизнь проработал на «предприятии». Вручную зачищал после литья те части винтов подлодок, которые невозможно очистить машинным способом. Он сейчас на пенсии. Квартира в пятиэтажном доме, большая, тёплая, светлая. Коллекция старых самоваров, всякие поделки из дерева. Быстро обедаем. Отправляемся по берегу Белого моря к Диме Шило. Уже совсем темно, и моря не видно. Самое странное, что его и не слышно. Отлив, но оно даже не поплёскивает. Мой лейтенант-телохранитель по-детски углубляется в Белое. В море, в своих омоновских ботинках. Точнее, море есть лишь залив Северного Ледовитого океана.

Дима Шило живёт с женой в комнате общежития. В коридорах сушится белье. Тепло. В комнате на стене карта. Ощущение комсомольского быта. Времени мало, берём документы НБП и садимся в автобус в самый момент окончания смены на «предприятиях», в 17:15. Точнее, втискиваемся в автобус, втекаем в него. Давка, аж ребра трещат, но никто не обижается. Однако работяги странно молчаливы, ни смеха, ни шуток. Раньше на Севере можно было заработать благодаря тройным и даже четверным окладам, сейчас на Севере живут отверженные.

На местном «теле» меня поджидает кандидат в мэры, в чёрной морской шинели с погонами капитана 1-го ранга, Кисеев Валерий Владимирович, друг моих ребят. Дарит тельняшку и вымпел с изображением подлодки «Вепрь». Я дарю ему несколько номеров «Лимонки». Мне дали 35 минут в прямом эфире, полагаю, как столичной знаменитости, и я представил ребят-кандидатов. В результате северодвинские братки пригласили меня, позвонив в «Метелицу», их самый лучший ночной клуб. Я не поехал, теперь жалею. Почему пригласили? Очевидно, понравились им методы, которые я предлагал для спасения города.

Я выступил перед студентами кораблестроительного (филиал Санкт-Петербургского) и гуманитарного университета. Много красивых, высоких девушек. Когда говорю о загранице, глаза загораются у них, рты открываются. Сходили и в местный музей. Оказались там единственные посетители. За копеечные цены увидели первую сваю причала будущего города, инструменты, рубахи, сапоги строителей. Их фотографии. Героические люди в героических условиях создали город, который сейчас негероические, абсурдно незначительные люди лениво разрушают. Там был наган в деревянной кобуре, и мне хотелось его спереть, чтобы застрелить какого-нибудь ответственного гада, кого-то вроде нашего больного президента. Секция музея, касающаяся жизни и строительства подводного флота, аскетически представлена лишь фотографиями знаменитых кораблей АПФ России. Сейчас, сказали мне, ещё сдаются время от времени, с огромным трудом, лодки, заложенные в советские годы. Имеющийся у нас атомный подводный флот: часть лодок подвергается кастрации — вырезается её ядерный отсек, удаляется и запаивается снова. Лодка готова на металлолом. Именно на такую кастрацию приезжал полюбоваться министр обороны США. Представляю его довольную рожу в этот момент. Русские, впавшие в идиотизм, сами себя вырезают…

Редкие лодки, всё же сходящие со стапелей, требуют обкатки в глубинах океана. Обязательной. Так же, как новые истребители — испытательных полётов. Обычно заводские испытатели-«сдатчики» уходили на многие недели под воду. Сейчас это дорогое удовольствие не по карману ВПК. На двухнедельный такой поход продовольствие собирают всем городом. Такой поход нынче — праздник, а был рутинным делом. Тем не менее на нас, обескровленных, оказывают постоянное давление. «Если русские заложат подлодку «Юрий Долгорукий», то Норвегия прервёт с Россией все контакты»,— заявила недавно премьер Норвегии, дама. Стерва.

В холодном зале ДК «Родина» (билеты мы сделали по две тысячи, чтобы только оплатить аренду зала) общественность северного рабочего города собралась, чтобы послушать меня — столичного гостя. Они всё испробовали: просьбы, забастовки, голодовки. На них едва обращают внимание. Всё, чего они хотят,— своей зарплаты. «Как нам быть?— спрашивают они.— Вы человек опытный, жили в других странах.» — «Ставьте впереди детей, женщин, инвалидов и идите захватывайте продовольственные магазины. Вам ничего не будет. Покажите свой гнев и силу,— советую я.— Хватит просить. Требуйте, вырывайте». Северные люди в зале задумчиво внимают мне.

Утром поезд неспешно чешет сквозь дождливый северный лес: ель, берёза, сосна. Вдруг — белая скачет змейка по лесной тропинке: горностай, ярко видный в чёрном лесу. Горностаевые мантии были у королей. В местном музее, вспоминаю я, мне показали чучела горностая, песца, росомахи, а рядом висела свежая карта расселения диких животных. Вокруг Северодвинска близко к нему и по всей Архангельской области опасно сплотились, как никогда ранее, тёмные силуэты-значки волков. В нынешнее время привольно волкам. Волки заселяют Север. Люди уступают волкам. В волчье время».

Падерин

От Дмитрия Шило

1) Вовка учился в питерском «Военмехе», там познакомился с творчеством Лимонова. На его полках я впервые увидел «Дневник неудачника», «Эдичку», «Убийство часового». Так формировалось мировоззрение русского националиста. После института он вернулся в Северодвинск. Однажды ему в руки попала газета «Лимонка» (кто-то привёз). Он прочитал, написал Лимонову письмо с вопросом, как можно получать газету в Северодвинске. Лимонов ответил, что одну-две газеты никто к нам не повезёт. Берите, мол, партию штук 200 и распространяйте. В таком духе. Тут всё и началось. Это была осень — зима 95–96 годов. За зиму нашли людей (клеили объявления на остановках — типа «НБП набирает сторонников», получили первые билеты, начали раздавать газету на улицах и мероприятиях). Оплачивали пока из своего кармана.

2) Осенью 96 года я и Вовка участвовали в выборах в муниципальный совет города. С поддержкой приезжал Лимонов, давал пресс-конференцию, несколько лекций в институтах прочитал. Всё описано в «Анатомии героя». Затем, весной 97-го, был организован шикарный сольный концерт Ревякина, посвящённый 5 апреля. Потом Володька несколько раз ездил на съезды партии. Были различные митинги — день Нации, 75 лет Че Геваре, протестные всякие, против бомбёжек Югославии, вообще, «светились» везде и по любому поводу. Наладили распространение газеты через киоски «Роспечати». Ещё одним источником денег на газету стали статьи в местной газете, которые Вовка периодически писал. Граффити рисовали, конечно. Помню, в августе 2000 написали на высокой трубе: ««Курск» — камень на шее Путина», долго не могли закрасить. В выборах в молодёжный парламент города участвовали, потом в парламенте этом позаседали, но это такая беспонтовая сразу затея была, он скоро развалился, парламент этот. В общем, наше отделение НБП было таким неслабым ньюсмейкером в городе, и люди к нам тянулись, как вменяемые, так и не очень иногда… В 97-м у Вовки родилась дочь, в 2003-м, кажется,— сын. Он стал уставать от партийных дел. К тому же пришли новые ребята, они рвались «в бой». Некоторым не терпелось пострадать, посидеть. Мы с Вовкой были не согласны с такой тенденцией, людей старались беречь.

3) Году к 2003–2004 Володька отошёл от партийных дел, ушёл с завода в частную фирму переводчиком. Увлёкся катанием на скутере (мотороллер такой). Мы стали реже общаться. Вечером 5 июля 2005 года он подъехал ко мне на таком скутере (я на первом этаже живу, было тепло, окна открыты), побибикал под окном, помахал рукой, показал средний палец в шутку. И уехал. Навсегда. Вечером следующего дня после работы меня ждало сообщение на автоответчике телефона от его коллеги, что он разбился, катаясь на скутере на загородной дороге. Утром 6 июня его нашли рыбаки, шедшие на рыбалку. Не справился с управлением или не захотел справиться — теперь никто не узнает.

4) Безусловно, сильная, харизматичная личность. Бунтарь ещё со школы (мы сидели 2 года за одной партой). Ярко выраженный холерик. Отличный организатор, обладал неуёмной фантазией. На 1 мая он сделал чучело буржуя с сигарой в цилиндре. Пронесли мы это чучело в первомайской демонстрации через город и сожгли на пустыре под свисты и улюлюканье зрителей. Большая умница был, с жаждой нового — новых знаний, новых впечатлений. Сам довёл свой английский до совершенства, затем выучил немецкий. Физически хорошо развит, подтягивался раз 40, любил крутить на турнике подъём переворотом раз по 20 подряд.

Люси Катала

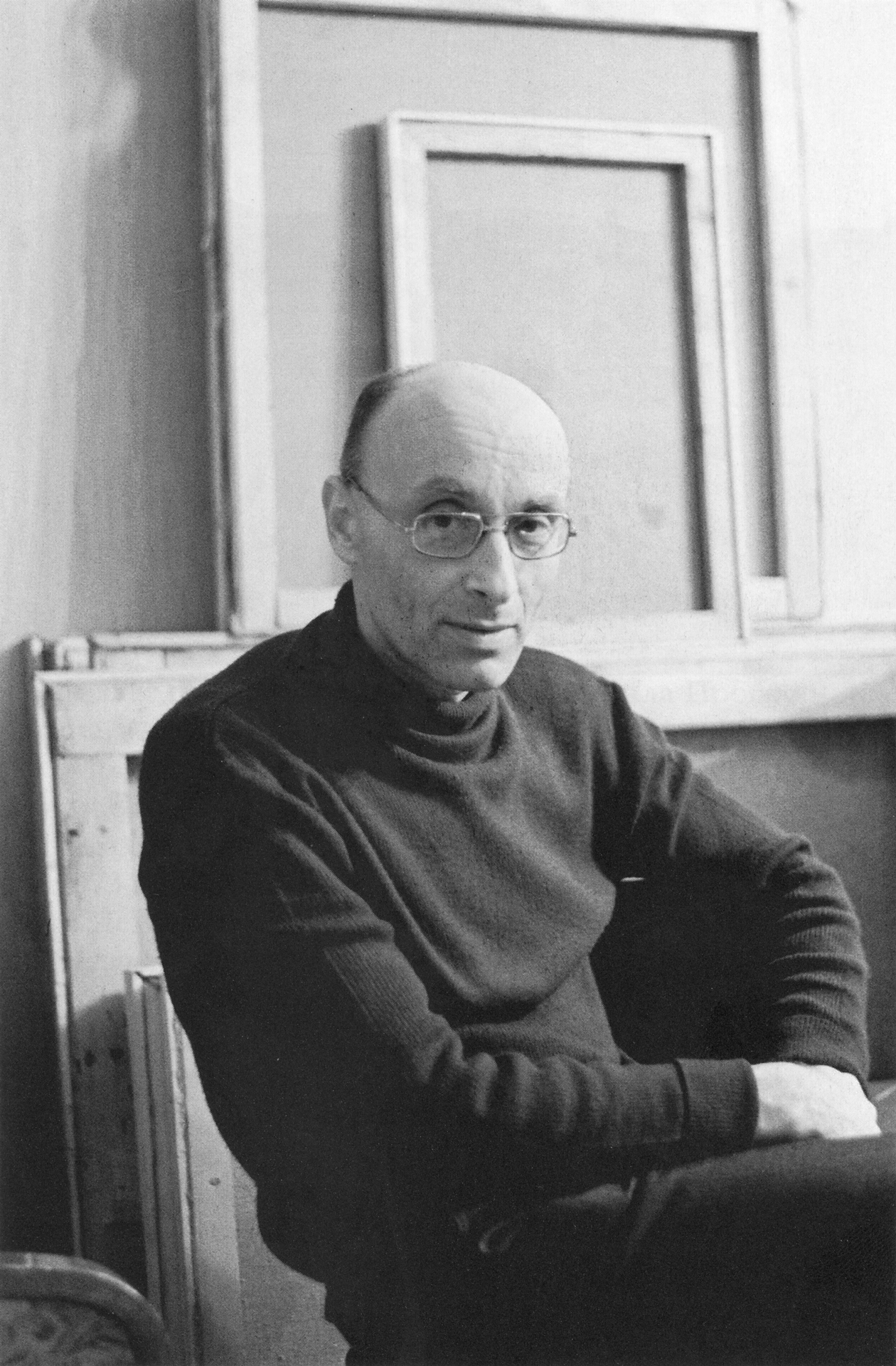

Жан Катала был парализован. Сидел в кресле, покрытый пледом, и переводил.

У Люси [Lucie Cathala] тоже был какой-то дефект с ногами. Если помню верно, одна нога у неё была короче другой. Возможно, она носила один туфель с толстой подошвой. В любом случае, она хромала, это точно.

Она работала директрисой коллекции в парижском издательстве «Albin-Michel», издательство помещалось на улочке, параллельной бульвару Монтпарнас, и там печатали таких авторов, как я, Jean Edren Hallier, Robert Sabatier, Gabriel Matzneff и Patrick Besson. И я ходил туда на коктейли.

*

Я было попросил Виктора Ерофеева написать о Люси Катала, он её близко знал, ел и пил у семейства Катала, и даже, кажется, жил.

Но Виктор, пообещав, что напишет о скончавшейся в нелюбимом ею Израиле Люси, не написал ни фига, и вот напишу сейчас я, хотя и знаю немного, и ещё меньше помню.

Женщина эта была некрасивая, и к тому же у неё были, как я уже упоминал, проблемы по части ортопедии.

Добавьте к этому измождённое, но вечно улыбающееся лицо пожилой еврейской дамы, какие-то корешки зубов, и вы можете понять, что Лимонову не свойственно было с такой дамой дружить.

А она вообще-то, оказалось, была добрая и хорошая женщина. Это я был неумеренно заносчив.

Какую должность она на самом деле занимала в издательстве «Albin-Michel», я так и не выяснил. Во всяком случае, она находилась под началом Ivan Nabokov, который был директор коллекции. Тоже хороший человек. Ослеп, говорят.

Однажды я всё-таки побывал в квартире четы Катала. Оказалось, всё не так плохо, как я себе представлял.

В инвалидном кресле задрапированный в плед Жан выстукивал очередной перевод. Рядом, на пюпитре, как у школьной парты, лежала курительная трубка, из которой он время от времени потягивал, испуская приятно пахнувший табачный дым.

Через годы переводчица моей книги «…и его демоны» Моник Слободзян [Monique Slodzian] сообщила мне, что «вы ей нравились характером, она вами восхищалась».

Мной тогда немногие восхищались, парень я был самоуверенный и опасный, как кусок рваного стекла, потому спасибо Люси. Где вы там летаете там в сферах… Может быть, сопровождая вашего Жана в инвалидном кресле.

«Новые» мёртвые

Те, кто умер с мая 2018 года по май 2019 года

Проскурнина

Была такая тётка, Эмилия Проскурнина. Чем-то она была похожа на Эллу Панфилову, кто сейчас выборами в России заведует. Коренастая blond с сиськами, лет пятидесяти.

Почему я поминаю эту тётку? А она была из тех немногих, из горстки, собственно, людей, кто помогал молодой партии молодёжи.

Проскурнина занимала какой-то пост в журнале «Юность». А «Юность» тогда располагалась с тыльной стороны того квартала, в котором фасадом, окнами к памятнику Маяковскому, располагался когда-то ресторан «София».

В «Юность» Эмилия предложила мне приходить в утренние часы, дабы иметь доступ к телефону, и я мог принимать там в ранние часы посетителей. Поскольку у меня не было домашнего телефона, и штаба у молодой партии тогда не было ещё.

Через некоторое время выяснилось, что звонить мне особо никуда не получалось. Я приходил в «Юность» задолго до того, как появлялись после 10 утра её сотрудники, а до 10 утра звонить в учреждения не имело смысла, на местах работников учреждений ещё не было.

Шёл где-то (раздумываю) …а, самое начало 1994 года. Изнутри журнал «Юность» представлял тогда из себя удручающе утомительный вид и, входя в противоречие со своим названием, в действительности был набит пожилыми людьми.

Там и пахло такой записанной (от слова писать, мочеиспускаться) смертью. Возможно, на самом деле пахло столовской кислой капустой или и в самом деле писсуаром. Туалеты тогда в России ещё плохо чистились, так что вполне могло быть, что и писсуаром.

Прибыв из-за границы, которая есть своеобразный омолаживающий холодильник для русских людей (во всяком случае, была), я чувствовал себя намного моложе моих русских сверстников, а потому «Юность» ощущалась мною как богадельня.

Проскурнина была живым человеком, у неё было много жалоб на власть, две третьих были жалобы обывательские, она полуплачущим голосом начинала выкладывать мне свои проблемы, и, как у простых людей, её проблемы были обязательно частными.

Простые люди ведь становятся перед тобой и, взявшись за щеку либо за какое-то место на животе, положив туда ладонь, начинают выкладывать тебе свои жалобы одну за другой… Дескать, и воду вчера два раза выключали, а электричество — трижды…

А я пока раскладывал перед собой клочки бумаги с телефонами, куда мне следовало позвонить.

Жил я тогда, насколько я помню, у метро «Академическая», где-то там, рядом с кинотеатром «Хошимин», в квартире севшего в тюрьму бухгалтера (тогда в тюрьмах сидели в основном бухгалтера, так ощущалось). За 200 долларов в месяц нам, мне и Наташе Медведевой, сдавала двушку молодая жена молодого сидевшего в тюрьме бухгалтера. Телефона в квартире не было, ложе было деревянное с жидким матрасиком поверх. Когда через лет семь я сам сел в тюрьму, то обнаружил, что постели там получше, чем на улице имени ангольского революционера, где помещалась квартира бедного молодого бухгалтера.

То были скудные, но легендарные годы, и всё, тогда происходившее, воспринимается теперь, в патине времени, в таких красивых рамочках романтизма. До того, как Проскурнина пригласила меня пользоваться кабинетом в «Юности», я звонил из вестибюля метро, местные русские научили меня не опускать монету в щель автомата, а лишь держать её в монетодержателе. Так можно было позвонить бесплатно в десяток мест. Но в вестибюле метро «Академическая» дул безжалостный сквозняк, двери, передаваясь из рук в руки, никогда не закрывались, в результате я скоро простудился.

Так что предложение Проскурниной пришлось как нельзя кстати. Там же, в «Юности», я завёл несколько знакомств, пригодившихся мне впоследствии. Хотя я и не уверен за давностью лет, что знакомства мне устраивала Проскурнина. Так я познакомился с предпринимателем-австрийцем, в чьей квартире окнами на московскую мэрию я впоследствии прожил несколько месяцев (несколько раз вечерами видел в мэрии Лужкова, листавшего одиноко какие-то гроссбухи).

Дочь Проскурниной впоследствии стала писателем под фамилией Козлова и женой известного молодого писателя Сергея Шаргунова.

А тогда Эмилия Александровна старалась прийти раньше, чтобы успеть пожаловаться мне на невзгоды свои и страны. Так и помню её улыбающуюся, идёт на меня, я вздыхал и как мог терпеливо начинал ей отвечать на её запросы. Не знаю, успокаивал ли я её, будучи машиной, скорее, равнодушной и всегда готовой к худшему. Постепенно она стала приходить раньше десяти утра реже и реже.

Была она, впрочем, человек очень хороший, и терпеливый, и никогда не забывала отреагировать на успехи молодой нашей партии. Наконец, она считала, у народа появились молодые заступники, и уж они народ не дадут в обиду, а то всё старьё да старьё.

Да пусть тот, кто там, апостол Пётр стоит со связкой ключей от рая, пустит её в рай. Рекомендую. Проверено. Святая народная душа. Немного надоедливая, полная суеверий и тревог, ну, что поделаешь.

Сегодня я написал Сергею Шаргунову, попросил уточнений о его бывшей тёще.

Он ответил:

«Эмилия Алексеевна родилась 11 сентября 1934 года. Умерла 11 мая 2018 года. Перед смертью мало кого узнавала, галлюцинировала. Пока не слегла, была захвачена всеми новостями. Считала лучшим подарком на своё 83-летие вашу книгу «Под небом Парижа»».

Ей-Богу, когда писал о ней, этого последнего факта не знал. Даже если бы она какую из моих книг и не любила или же все вместе не любила, я бы написал то, что написал.

Хороший она была человек. Вот о себе такого сказать не могу. Я, скорее, «вредный», противный и задиристый (ругаться-то нельзя, а то бы выразился яростнее…).

Где те утренние часы, когда я входил с чёрного хода в «Юность», которую я в 1994 году презирал, и, преграждая мне путь, шла уборщица с ведром грязной воды, выплеснуть её на улицу. В синем халате. В советской косынке уборщица, и пахло сыростью. И то был ещё другой совсем век, где мы все выкаблучивались, подходили друг к другу, говорили. У меня такое впечатление, что все, кроме Проскурниной и австрийца (он давал немного денег, по-моему, этот австриец), меня там недолюбливали.

Оттуда, когда входил, несло советской сыростью, и от несносных советских чайных чашек и блюдец оставались белые следы на растрескавшихся столах из советских опилок…

Нет, динозавры там не гуляли, подняв хвосты, как собаки, которые собрались покакать…

Говорухин — ворошиловский стрелок

Два последние эпизода по времени из встреч с ним. Не знаю, какой поставить вперёд.

Вперёд, я думаю, нужно поставить тот, который включает некрасивую, но броскую, изломанную и юную девчушку Наташку Д. Поэтому вначале чуть-чуть о Наташке Д., если издательство соблаговолит, то мы ещё и фотографию её в книжку всобачим, то есть во вкладку вставим.

Я познакомился с Наташкой Д. в коридоре Государственной Думы, рядом с кабинетом Комитета по геополитике, тогда его возглавлял Лёха Митрофанов, Комитет функционировал от ЛДПР.

Наташка шла по коридору, каблуки её металлических туфель чуть ли не искры высекали, длинные ножки отдельно, пухлая задница отдельно, синяя скобка волос, остриженных в карэ, расшлёпанный носик, вид намеренно дурковатый.

— Что делают дети в Государственной Думе?— преградил я ей путь, отделившись от адвоката Беляка, с которым до этого беседовал.

Тогда-то адвокат Беляк познакомил нас. Мне уже было за полтинник, а ей было 17 лет.

Чуть позже, придя сниматься в студию канадской девки-фотографши Хайди Холлинджер (очень смазливая шпионка, наснимавшая всех лидеров оппозиции того времени, она пела вместе с Анпиловым в сопровождении военного оркестра, например), я и познакомился с депутатом Станиславом Говорухиным.

Может, я виделся с ним и ранее, но для удобства повествования будем считать, что впервые познакомился у Холлинджер. Наташка, как подобает избалованной девочке-подростку среди взрослых, выёбывалась на все сто. Корчила рожицы, надувала губки, принимала провокативные позы. Например, выпячивала овальную отдельную попу, валялась на диванах Хайди и всё такое прочее.

Говорухин пришёл в макинтоше, в сопровождении одного охранника. Он тогда уже был режиссёром фильма «Ворошиловский стрелок». Фильм хороший, только очень русский и очень того времени, девяностых годов, простая история о том, как внучку Ворошиловского стрелка насилует компания богатеньких парней, а он (актёр великолепный — наш Жан Габон — Ульянов) расстреливает этих парней, бражничающих на балконе.

Ну так вот, Говорухин, сняв свой габардиновый макинтош серого цвета, вежливо попросил меня пропустить его вперёд, у него, дескать, некое мероприятие в Госдуме. Мы с Наташкой Д. согласились.

Она была мне приятна, самая изломанная девочка в России, так я о ней думал. И ей, я видел, было приятно находиться со мной. Ну мы и пропустили Говорухина вперёд.

Он, глядя на нас с Наташкой Д., всё улыбался. Действительно, мы были экстравагантной парой. Я — председатель самой радикальной партии и она с её дурковатым видом — впереди своего времени. Тогда ещё и в Европе дурковатость была редкостью.

Вторую встречу от первой отделяли всего несколько лет. Но я уже был совсем другой. Серьёзнее, взрослее (наконец!), и я пришёл в Государственную Думу искать поддержку депутатов-патриотов (ну, условно говоря), я пришёл поговорить и с Говорухиным, и с генералом Рохлиным.

Под скрип земной оси ушли от нас эти люди. Генерал Рохлин свыше двадцати лет тому назад (смотри «Книгу Мёртвых-3, или Кладбища»), а Говорухин вот в 2018-м.

Говорухин мне сказал, что да, если я выиграю довыборы в Георгиевском избирательном округе, то буду его сосед. Но особо он, депутат от Минводовского (Минеральных вод) избирательного округа, помочь мне ничем не может. Его влияние распространяется на его Минводовский округ, но не за его пределы. Более того, тут такая коллизия, буду с тобой откровенен: я же депутат от фракции КПРФ. И скоропостижно скончавшийся депутат от Георгиевского был тоже капээрэфник. Без сомнения, моя фракция захочет оставить за собой Георгиевский округ и выдвинет там своего кандидата. Ну и как буду выглядеть я, помогающий тебе выиграть (я успел сообщить ему, что был бы счастлив, если бы он, как сосед, приехал пару-тройку раз поагитировать за меня)? Как? Я буду выглядеть хуёво. Как беспринципная свинья, рубящая сук, на котором сидит. Согласен?

Я был согласен. Потому вздохнул и согласился: «Да».

— Но если ты выиграешь и окажешься в Госдуме, мне будет приятно иметь с тобой дело. Как с единомышленником и умным человеком.

— Вот Лев (он имел в виду генерала Рохлина) действительно сможет тебе помочь. В Северо-Кавказском регионе, а именно в Георгиевском округе, стоит множество воинских частей, и у нашего генерала везде есть его люди — сослуживцы. Вот Рохлин — полезный для тебя. Иди к нему, пленарное заседание, я так понимаю, уже кончилось. Знаешь, где его кабинет?

Я пошёл к кабинету Рохлина.

Больше я Говорухина не видел. Только по телевизору или в Интернете. Было заметно, что он дряхлел.

«Нёма»

Всем известен эпизод, пересказанный Довлатовым, случившийся на конференции по русской литературе. Происходило это в University of South California, организована был конференция профессором Ольгой Матич.

Довлатов пересказал действительно имевший место случай, когда я ёрнически уступил свои десять минут выступления плешивому поэту Науму Коржавину (буква «К», как известно, в алфавите следует перед буквой «Л»), чтобы он продолжал ругать меня уже за мой счёт. А речь Коржавина была направлена именно против меня, как ребёнок, он взревновал меня к конференции, ведь три из четырёх обширных докладов в первый же день конференции были посвящены моей книге «Это я, Эдичка!». Слависты набросились на меня радостно и не обратили внимания на цвет диссидентской литературы, собранный тогда в Лос-Анжелесе. В том числе и не обратили внимания на Коржавина. Хитрый говнюк Довлатов сконцентрировал внимание на Коржавине, но с Коржавиным тогда случилась всего лишь мальчуковая истерика.

Своей речью он компенсировал недостаток внимания к нему, Науму. Если бы не этот эпизод в L.А., я бы на столь неяркую фигуру внимания бы не обратил.

Признаюсь, что я его не выносил. Предполагаю, что по причинам эстетическим. Слишком уж некрасив был и неряшлив, и, видимо, по одним этим параметрам я не считал его принадлежавшим к человечеству. Семья Синявских вот с ним отлично уживалась, они звали его «Нёма», и ни беспорядочные обрывки волос вокруг лысины его их не смущали, ни радикальный либерализм Нёмы, доходящий до идиотизма, по моему мнению, не смущал. Хотя сами они и были другие. А я вот кривился, и старался тогда во всю конференцию на него не смотреть. Было начало лета, природа в Лос-Анжелесе пылала яркими цветами, а тут это ходячее диссидентское горе.

Тогда ещё не было компьютеров, но Синявские оживлённо общались и с «Нёмой», и с остальной «диссидой», как я их называл в разговорах с моей подругой Медведевой.

Умер он в какой-то американской заднице в забытом богом штате Северная Каролина, в городке Дарем. В Дареме в Шотландии, на востоке Great Britain, я был, там хоть средневековые строения есть, а Дарем, Северная Каролина — это, видимо, жуткий Мухосранск. Умер «Нёма» 92 лет от роду, на 93-м, видимо, окончательно опупев от жизни.

У таких, как он, людей обычно бывают верные старые жёны. Его жена умерла в 2014 году. После смерти жены жил в семье дочери.

Умудрился скончаться 22 июня, в день начала ВОВ.

Что ещё о нём известно.

В армии не служил по причине экстраординарной близорукости. За распространение идеологически враждебных стихотворений посидел и в лагере, и в ссылке в Сибири, и в институте Сербского.

Его дружба с Синявским объясняется просто. Он как-то выступил в защиту Синявского и Даниэля. Я думаю, даже если бы он выступил в мою защиту, я бы с таким эстетически отталкивающим человеком не поддерживал бы отношений.

О нём также известно, что Коржавин выступал против всех форм социализма. «Защищал органическую связь искусства с Высоким и Добрым». (Ну тогда я за людоедство, если этот плешивый — за Высокое и Доброе. Кто это? Баскетболистка-давалка. Соответствует ведь. И Высокая, и Добрая. «Ты скажи, ты скажи, чё те надо, чё те надо, я те дам что ты хоть, что ты хошь!»…)

Когда в России пришла к власти буржуазия, Коржавин несколько раз побывал в Москве. Подробности его поездок мне неизвестны.

Умер он 22 июня 2018 года, я уже сообщил, что в какой-то американской заднице, 92 лет от роду. Урна с прахом его между тем привезена из американской задницы и захоронена на Ваганьковском кладбище.

Настоящая его фамилия была Мандель. Ну да, тут он здраво рассудил. Читателям лучше читать стихи Коржавина, чем Манделя.

Поэт Дементьев

Одно время был главным редактором «Юности», с 1981-го по 1992-й, той самой богадельни, журнала, где из чёрного входа выходила уборщица в синем халате с ведром грязной воды. Где работала Проскурнина, заведующая отделом прозы.

Моё с ним личное знакомство состоялось коротко уже когда он был старым, да и я не молодым. А вот со стихами моими он ознакомился ещё в 1974-м, а то и 1973 году. Я послал в «Юность» свои стихи по почте. Дементьев, я так полагаю, был в это время не то заведующим отдела поэзией, во всяком случае это он прислал мне письмо, где шапкой служила девка, один глаз графического изображения Юности был закрыт прядью волос.

В своём письме, видимо, огорошенный всеми намеренными неправильностями, которые я допустил в послании в «Юность», он вопрошал: «вы что, немец, коряво пишущий по-русски?», учащийся «русскому языка»?

Я ему ничего не ответил и не намеревался отвечать, письма из журналов были мне необходимы, чтобы удостоверить за границей тех, кто будет мной заниматься, что в России меня не печатали. Набрать с собой ответов из журналов посоветовал мне хитромудрый человек Солнцев, организовавший в ту эпоху отъезды из России творческих людей.

Родился этот «живчик» Дементьев, и он-таки был живчиком, ибо на протяжении десятилетий мелькал и был заметен в сфере литературы, в 1928 году. Это ж чёрт знает когда. А умер 26 июня 2018-го от осложнения после простуды.

После его правления главным редактором журнала «Юность» стал некто Виль Липатов. Это как раз то время, когда я приходил к ним в богадельню звонить по телефону. К Проскурниной.

Дементьев был человек бесталанный, банальный, но наглый. О таких, не совсем прилично, русский народ придумал бессмертное «без мыла в задницу лезет».

Так он лез везде. И добился того, что от верхов до низов его считали выдающимся поэтом. Но если поставить его рядом с тоже банальным слезливым Евтушенко, то у того 111 книжек стихов таки есть, хотя и чудовищных, как стенгазета.

Серый Дементьев, как банный лист, прилип к советскому журналу «Юность», через журнал приучил ассоциировать свою фамилию с поэзией и как загулял потом по всем буфетам, съездам и конференциям, что уже то не буфет, и не съезд стали, и не конференция, если без Дементьева. Там стихотворное приветствие, здесь на злобу дня в популярной газете, так и передвигался эстафетой из одного нахрапистого человека.

Не видный, нахрапистый, не сказать, чтоб красивый, но и не уродливый, он спасся и в гайдаровско-чубайсовские времена, представлял то здесь, то там культуру.

Большинство-то народное только вывески читает. Обманщикам в России выгоднее себя выдавать за поэтов или за боевых генералов. Книжки стихов, дай Бог, чтобы несколько тысяч у нас читали. Но и воюют не так много. (А если воюют, то генералов своих часто и не знают.)

Ну вот, шёл он в клетчатой рубашечке и костюмчике из твида по жизни, как вышел в путь комсомольским вожаком, так и в возрасте почти 90 лет таким комсомольским и оставался.

Вина это его или не вина, что он в выдающиеся просочился? «Выдающиеся» тоже нужны.

Был. Ушёл.

В день, когда он умер, его цитировали. Банальность оставшихся после него строк просто угнетает. Настроение портится. И если до этого ты ещё верил в человечество, то после этого — не веришь.

Зачем же, думаешь, такое жило? Неталант — это ведь наказание.

Сергей Мелентьев

Серёжа был высокий статный парень и постоянно носил тяжёлые портфели, в которых стояли книги Дугина. Мне он пару раз жаловался, что семья работает на Дугина, что он их приспособил.

Дело в том, что Наташа Мелентьева работала женой Дугина, а Сергей Мелентьев продавал его книги. Кроме того, Мелентьев ещё и занимался изданием книг Дугина.

Когда высокий и статный парень жаловался мне на Дугина, я отмалчивался, зная, что большой человек заставляет окружающих заниматься его делами, даже если они этого не хотят. 15 июля 2018 года было сорок дней со дня смерти Сергея Мелентьева.

Где в настоящее время находится его портфель?

Кто продаёт книги Дугина? Может быть, его уже взрослая дочь Даша. Я помню, она, будучи малышом, что-то взялась ковырять у меня на подоконнике, когда я жил на Калошином переулке.

«Осторожней, Даша,— сказал Дугин,— дядя Эдик не любит детей, сейчас возьмёт и отшлёпает тебя».

Дугин удивительно умный человек, я ещё не соображал, что я не люблю детей, а он уже знал.

Они проходят мимо меня целыми семьями, из их шеренг вдруг кто-то выпадает, корчась, остальные беззаботно идут вперёд.

Как-то я встретил эту Дашу на «Царьград-телевидении».

«Я счастлива с вами познакомиться,— сказала Даша,— отец мне столько о вас говорил…»

Дочь Дугина была в чёрных чулках и на парижской улице выглядела бы как своя. Мелентьев приходился ей дядей. Чаще всего он ходил в длинном сине-зелёном плаще. От чего он умер, я не знаю. Все сейчас умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот и он, видимо.

В 90-е годы мы делили некоторое время помещение на 2-й Фрунзенской, в полуподвале. У них были дальние комнаты, помню, что было всегда захламлено суровой обёрточной бумагой от пачек книг, самими пачками книг, какими-то бечёвками на полу. Прорванные, разорванные иностранные плакаты висели лохмотьями со стен. У них была «Арктогея» — загадочное полу-издательство, полу-семейный бизнес. Дугин тогда был склонный к полноте большелицый молодой бородач, порою с вываливающимся брюхом.

Сейчас это сухопарый эзотерик в чёрной шапочке, исхудалый от пронзительных мыслей.

В одну из зим мы встретились в кулуарах политического шоу. Вошёл Дугин и, завидев меня, прямиком направился ко мне и вдруг обнял меня. Зная, что он минус сентиментален, я был тронут. Выходя с телевидения во двор Останкино, я ему сказал: «А знаете, я живу чуть ли не через двор от вас?»

«Да?» — уже стандартно откликнулся он.

На обледенелых ступенях Останкино мы обменялись телефонами, зная, что мы друг другу не позвоним.

Так и случилось. Пошёл второй, а то и третий год, но не позвонили.

Мелентьев же всегда ходил в костюме и при галстуке. Сколько его помню — он в плаще и галстук виден сквозь прорезь плаща. И несёт портфель с книгами «Арктогеи». По структуре своей он был, по-видимому, клерк, офисный работник. Он был бы счастлив, наверное, если бы Дугин обсуждал с ним свои издательские планы.

Но я подозреваю, что Дугин не обсуждал издательские планы с Мелентьевым, братом его жены.

Войнови́ч

Чем отличается писатель Анатолий Гладилин от поэта Наума Коржавина или писателя Владимира Войновича? Для их жён и детей эти человеческие существа, без сомнения, штучный товар, издалека узнаваемый на тропинке, ведущей к даче.

А вот для меня ничем не отличаются. Писатели-диссиденты, пока существовала советская власть, имели большого помощника. Имея, как тогда говорили, «Софью Васильевну» во врагах (то есть Советскую Власть), писатель-диссидент имел подспорье, и какое значительное. То, что писатель — враг советской власти, делало его автоматически союзником других её врагов и критиков, в частности, культурного официоза европейских стран.

Когда советской власти не стало, диссидентам перестали помогать: перестали давать выгодные места в университетах, давать премии, и нужно было отныне жить без покровителей, таким, какой ты есть,— со своим скромным или дохлым талантом. Поэтому последние части жизней писателей-диссидентов были скучными.

28 июля 2018 года умер в Москве Владимир Войнович, автор (трилогии, что ли) о солдате Чонкине. Я признаюсь тут: таких вот народных песенно-бубенцовых сатириков ни в чих не ставлю, считаю то, чем они занимаются, неискусством, потому умер-шмумер. В возрасте 86 лет «сердечный приступ, скорая не успела…» — объяснила незнакомая мне некая Юлия Пессина.

Я хочу пожаловаться на то, что яркие современники из моей парижской жизни либо умерли там, оставшись в Париже и Нью-Йорке, без меня, либо ещё не умерли, и мне вот остаётся скучная работа вспоминать о людях, о которых и вспомнить-то нечего.

Сербы, кажется, считали Войновича своим. По фамилии, но и в Белоруссии фамилий на «ич» немало встречается. Помню, что в каком-то далёком году, может быть, в 1991-м, идя по главному сербскому кладбищу под солнцем после дождя за сербскими священниками в черных расшитых золотом одеяниях, помню, кто-то мне говорил из сербов (а хоронили они писателя Данилу Киша), что Войнович — «наш серб». Произнося фамилию с ударением на последнем слоге (Войнович), на «ич».

Я не знал, что и сказать. Я тогда видел этого коренастого щекастого совписа один раз на конференции в Университете Южной Калифорнии. Там он сидел и всё молчал почему-то. Не то он тогда только уехал из России (в 1981) и ещё не привык болтать на международных литературных конференциях. Сербы удивлялись: как это один русский «писец» не знает другого русского «писец». Не понимали милые сербы, что я от русских писцев за границей бежал без оглядки и мне они не интересны.

Коренастый, широколицый, никаких оригинальностей в жизни, типичный советский писатель, и если бы не время, когда даже самые робкие пускались в авантюры, он бы совписом и остался.

Если Александр Галич был расхрабрившимся в «оттепель» этаким квартирным аристократом (и гитару ему носили богатые тётки из околоцековской среды), то Войнович был таким расхрабрившимся в «оттепель» (а обратно-то уже не сожмёшься) крестьянином, пейзаном от литературы.

Чтоб вы крепче поняли меня, объясняю.

Эти расхрабрившиеся предприняли в «оттепель» и после ряд шагов, обозначив свою враждебность к Софье Васильевне, а потом, когда оттепель быстренько закончилась, каяться в ошибках и бить себя в грудь в покаянии было уже поздно, было понятно, что не простят же.

Ну, и остались на той стороне. Слава Богу, ещё Софья Васильевна не в тюрьмы их сплавляла, а за границу, за бугор.

Меня больше всего удручало и удручает отсутствие в них оригинальности. Полное, никаких выдающихся черт. Ну хоть бы кто, ну хоть педофилом бы оказался, нет. Серые лица, бугры животов под рубашками и пиджаками. Удручающе скучные ребята. Суп-водка, водка, суп, селёдочка…