Предисловие

Всех культовых личностей, собранных мною по прихоти моей как приязни, так и неприязни, объединяет не только бешеное поклонение как толп, так и горсточек рафинированных поклонников. В них во всех есть бешенство души, позволившее им дойти до логического конца своих судеб: Пазолини нашел свою судьбу на вонючем пляже в Остии, убитый персонажем своего фильма и книги («Рагаццы»), Мишима вскрыл живот на балконе штаба японской армии, по заветам «Хагакурэ», которую он так бешено рекомендовал современникам, Ван Гог прострелил свою гениальную, безумную голову в кукурузном поле под палящим солнцем Прованса, Константин Леонтьев умер, постриженный в монахи, Джон Лейденский сложил голову на плахе, Жан Жене — в Париже, но вдали от мира, спрятавшись в арабском отеле, и похоронен в Тунисе, Ницше в сумасшедшем доме… Сад в тюрьме, замаскировавшейся под сумасшедший дом.

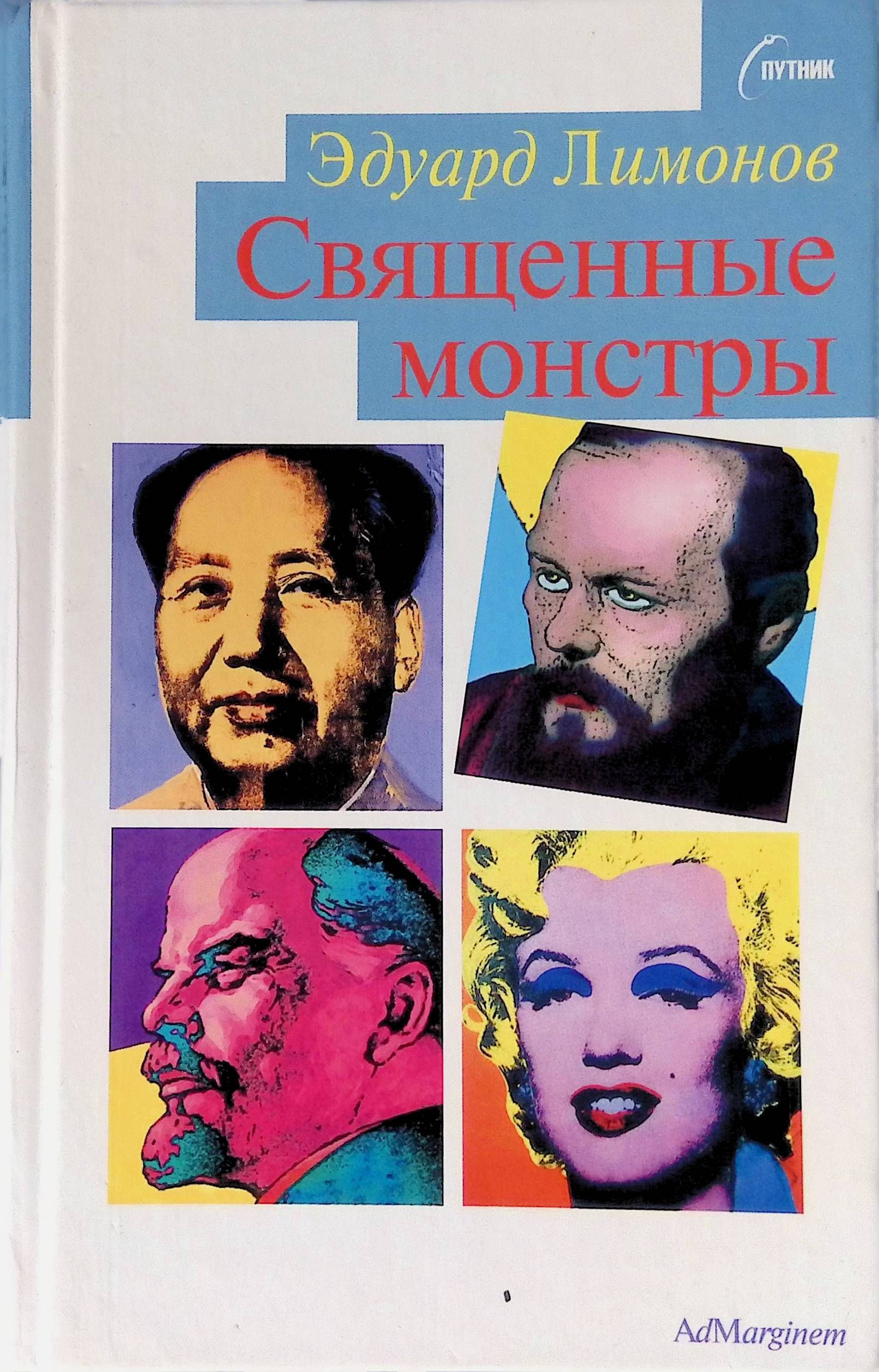

Эта книга не предназначается для обывателя. Она предназначается для редких и странных детей, которые порою рождаются у обывателей. Для того чтобы их поощрить: смотрите, какие были les monstres sacres, священные монстры, вот какими можно быть. Большинство населения планеты, увы, живет овощной жизнью.

Книга написана в тюрьме, в первые дни пребывания в следственном изоляторе «Лефортово», я, помню, ходил по камере часами и повторял себе, дабы укрепить свой дух, имена Великих узников: Достоевский, Сад, Жан Жене, Сервантес, Достоевский, Сад… Звучали эти мои заклинания молитвой, так я повторял ежедневно, а по прошествии нескольких дней стал писать эту книгу. Мне хотелось думать о Великих и укрепляться их именами и судьбами.

Одновременно это и ревизионистская книга. Ну, на Пушкина наезжали не раз. Но обозвать его поэтом для календарей еще никто не отважился. Я думаю, что помещичий поэт Пушкин настолько устарел, что уже наше ничто. Надо было об этом сказать. Так же как и о банальности Льва Толстого и о том, что Достоевский для создания драматизма использовал простой трюк увеличения скорости, успешно выдавал своих протагонистов, невротиков и психопатов, за русских. Я полагаю, что ревизионизм — это хорошо. Он заставляет думать, и, таким образом, человечество не спит, движется успешно, строит свой дом у подножья вулкана. Мне всегда хотелось быть тем базлающим мальчиком из сказки Андерсена, который завопил: «А король-то голый!» И мальчику не важно, что будет потом, что все бросятся бить его — ведь боль побоев ничто в сравнении с неизъяснимым удовольствием возопить правду.

И еще: это бедные записки. От них пахнет парашей и тюремным ватником, который я подкладываю себе под задницу, приходя писать в камеру №25. (Часть записок написана в камере №24.) Бедные, потому что справочной литературы или хотя бы энциклопедического словаря, чтобы уточнить даты, у меня нет. Синий обшарпанный дубок — столик размером 30x60, два блокнота на нем, три ручки — вот вся бухгалтерия и библиотека.

Пушкин: поэт для календарей

Вульгарное двухсотлетие — юбилей Пушкина — совсем потопило его. А с парохода современности он упал давно и сам. Он тут даже не виноват, просто между ментальностью дворянина начала XIX века и ментальностью конца XX века мало общего. Ну конечно, «мороз и солнце, день чудесный» или «октябрь, уж роща отряхает» — это строчки российского календаря, и, как посконно-исконно календарные, их не забудешь и не заменишь. Это ясно, это гарантировано. Хотя со временем, может, и забудется, кто автор календарных стихов. Но вот, кроме календаря и общих мест (а общие места — это: «мой дядя самых честных правил…»), Пушкин нам ни для чего не нужен. Ни для того, чтоб мыслить о любви (тут ни «Я помню чудное мгновенье…», ни «Гавриилиада» не помогут). Сейчас мыслят иначе, другими категориями. Во времена Пушкина даже не то что не родился Фрейд, так еще и 40–50 лет спустя после него Тургенев слабовольно обходил вопросы пола. Его Базаров боится Одинцовой. У Пушкина с Татьяной никто не спит, и такую прелестную литературу выносить трудно. «Евгений Онегин» вообще пустая болтовня, и если это поэма о любви, то это насмешка, светское приличное изложение истории.

Сам Пушкин не отказывал (по примеру своего литературного кумира Байрона, тот и вовсе был бисексуалом, любителем оргий и группового секса) себе в плотских развлечениях, но в литературу это не попало. В литературе соблюдались постные приличия, а то, что Пушкина считают автором порнографической поэмы «Гавриилиада» — то это гротескная оборотная сторона той же литературной приличности. На самом деле «Евгений Онегин» уступает и «Чайлд Гарольду», и другим поэмам Байрона, это ниже,— как новоиспеченные русские детективы Марининой ниже добротного Чейза. Байрон жил в Европе и соревновался с соотечественниками, с Кольриджем и поэтами «озерной школы». Пушкин жил в стране, где существовала лишь поверхностная европейская дворянская культура, мало развитая. Потому его Онегин — щеголь-западник, как денди лондонский одет, но вышедший из родных грязей и потому нестерпимо провинциальный. Читать банальные строки «Евгения Онегина» сейчас невозможно — они не представляют даже и архивного интереса. Это не энциклопедия русской жизни, как утверждал пристрастный к Пушкину критик — это попытка представить модного дворянского героя нашего времени. Но и герой скучен — фланер и бездельник, и русская жизнь скушна до зевоты. В конце концов самому Пушкину стало скушно от своей энциклопедии, и он забросил поэму. Попытка во 2-й части расшевелить героя — сделать его интересным, прогнать его галопом по Европам — никак не вдохновила Пушкина, он бросил свою затею.

Всю славу Пушкина на самом деле составляют именно календарные стихи. Он впервые воспел времена года в легких и удобных запоминающихся стихах, ставших народным достоянием. А в «Евгении Онегине» джентльменский набор сдержанных светских ухаживаний с «зардевшимися ланитами», и только. И не зардевшимся никаким другим местом — это все не держит конструкции. Это беда не только Пушкина, это тотальное отсутствие жизни пола, страсти в литературе, но тот же Байрон умел повышать напряженку, трагизм в своих стихах мрачными сильными описаниями природы, описаниями нравов экзотических народов, яростной полемикой с литературными и светскими врагами. У Пушкина это получалось куда слабее.

В переводе на современность герой Пушкина Онегин — это некий асидо-кислотный юноша, поклонник рэйва с серьгой в носу, с выжженным перекисью водорода клоком. Сын новорусского папы.

Сам Пушкин удивляет неподвижностью. Ну съездил в Молдавию, к Раевскому на Кавказ, в Арзрум, и все. За 37 лет. В его время были бродяги и авантюристы в России. Один Толстой Американец чего стоит, и никакой царь им не мешал колесить по свету. Александр Сергеевич же послушно таскался по гостиным, и, по всей видимости, ему это так и не надоедало — проводить вечера в компании толстых светских девушек, дедушек и бабушек помещиков. И блистать среди них. Его долгая, на всю жизнь связь с соучениками по Лицею тоже не говорит в его пользу — говорит о его низкой социальной мобильности. Ибо сверхчеловек обычно начисто порывает со средой, в которой родился, как можно быстрее и позднее не раз меняет среду и свое окружение.

Не нравится мне Пушкин? Я же говорю: от него нужны только календарные стихи, а в остальном он выпал с парохода современности давным-давно. Его проза, все эти «Метель», «Выстрел», «Станционный смотритель» — обыкновенная дворянская продукция с гусарами и прочей традиционщиной. Эти повести мог написать любой, какой угодно писатель своего времени.

Если такой писатель, как маркиз де Сад, явился миру вперед своего времени, если его время пришло потом, позже, главным образом после его смерти, и творчество его пережевывается, переваривается и сегодня и будет перевариваться человечеством, то Пушкин устарел уже когда только появился. Он умер позже маркиза де Сада, но какой контраст не в пользу «нашего» поэта!

Приговор мой будет звучать резко: ленивый, не очень любопытный, модный Пушкин никак не тянет на национального гения. Его двухсотлетие, отмеченное с приторной помпой федеральными и московскими чиновниками, еще лишнее доказательство этого. Пушкин так банален, что даже не опасен чиновникам. Он был банален и в свое время.

Его нелепая смерь на дуэли, проистекшая из непристойного поведения его жены, достойна двух бронзовых дутых фигурок, стоящих на Арбате у телеграфа. Здесь пошлость заказа московского правительства конкурирует с пошлостью этой истории: жена шепталась, хохотала и обжималась с французом, а муж, защищая честь этой жены, получил пулю в живот и умер от этого на диване.

Пушкину всего лишь хорошо повезло после смерти. В 1887-м его поддержал большой литератор Достоевский, выпихнув в первый ряд. Позднее еще несколько высоких арбитров поддержали Достоевского. Так был сделан Пушкин. Гением его объявили специалисты. Как и Эйнштейна. Объявили потому, что надо иметь национального гения. К 1887 году было ясно, что России насущно необходим национальный гений. У всех есть, а у нас нет,— так, по-видимому, рассуждал короновавший его Достоевский. Выбрали Пушкина.

По нынешним понятиям, Пушкин выглядел бы кем-то вроде плагиатора. Его «Дубровский» несомненно заимствован из «Разбойников» Шиллера, «Бахчисарайский фонтан» развивает восточный экзотизм, привитый в Европе Байроном, «Евгений Онегин» — плохо переписанный «Чайльд Гарольд» того же Байрона, только убогенький его вариант, ибо писать Пушкину было не о чем, он знал только убогую помещичью русскую жизнь. Только у неразвитого в культурном отношении, неизбалованного народа могли прослыть шедеврами небрежные поделки вроде «Пиковой дамы». Перекраивая европейские шедевры на русский лад, Пушкин свободно использовал и заимствовал. Судьба Моцарта, Дон-Жуан, Командор (использованы несколько раз — в «Медном всаднике» и в «Дон-Жуане», некоторые мотивы в «Пиковой даме»), какие-то мотивы из Проспера Мериме (кстати, очень повлиявшего и на раннего Гоголя) — вот что питало Пушкина. Самостоятельность в выборе тем и сюжетов стала проявляться у него лишь в последние годы жизни. В «Капитанской дочке». Возможно, если бы Пушкин прожил дольше, он стал бы более оригинальным писателем.

В первые годы третьего тысячелетия Пушкина можно читать с интересом такого же характера, что и интерес, заставляющий нас рассматривать картины XVIII и XIX веков или рассматривать архивные документы того же времени. Психологически современный человек очень далек от Пушкина и вся это ретро-атрибутика в виде гусаров, чепчиков, старых дам, игры в карты, гусарского досуга должна была быть дико далека уже от советского рабочего или колхозника. Знания о человеке были в России в эпоху Пушкина примитивны, потому вселенная Пушкина несложна, да еще из нее эвакуирована полностью плоть. И это во времена, когда уже были опубликованы работы Жан-Жака Руссо, уже умерли Вольтер и Сад!

Короче говоря, Пушкин сильно преувеличен. Причем он не только испарился со временем, как некогда крепкий йод или спирт, но он и был в свое время некрепок. Для нас он едва ли на 10% интересен. Многое съело время, а многого и не было. Так пусть он украшает стихотворными открытками листки календаря. Там его место.

Достоевский: 16 кадров в секунду

В кружке Петрашевского они всего лишь обсуждали новомодные западные идеи: культурные, политические, экономические. Но в хваленой царской России этого было достаточно, чтобы быть арестованными, осужденными к смертной казни, ее на самом эшафоте заменили гражданской, сломали над головой клинок и сослали в Сибирь. Полпути до самого севера Татарии ссыльные шли с тяжелыми ножными кандалами, волоча их по грязи. Потом им оставили только ручные. И так до самого Семипалатинска в Северном Казахстане. Все за обсуждение идей. Кстати, первая ссылка Ленина тоже была наказанием за сущий пустяк. Студенты Казанского университета созвали собрание, где говорили об университетском самоуправлении. Россия была и осталась страной «кромешников» — ни свобода слова, ни свобода убеждений здесь недоступны разуму власть имущих. Я пишу эту книгу в тюрьме, куда уж лучшее доказательство. Так что Достоевский настрадался по полной программе. Только тащить эти гребаные кандалы по грязи стоило ран, рубцов и незаживающих язв. Самый монументальный и фундаментальный русский писатель. Вдохновил Ницше. Автор таких циклопических литературных построек, как «Бесы», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Преступление и наказание». Ему платили за лист, как Бальзаку, так что писал много, длинно. Порой — слишком длинно. В его квадратных метрах рассуждений много въедливой русской абстрактной дотошности. «Что лучше: миру провалиться или мне чаю не пить?» Есть в нем дьявольщина, по слухам — изнасиловал несовершеннолетнюю сироту. Мир Федор Михайлович воспринимал серьезно, еще до стояния с мешком на голове на эшафоте у него уже были причины для трагизма: пьяные крестьяне зверски убили его папочку-помещика, поляка по национальности.

В монументальных произведениях Достоевского море слез, тысячи истерик, колоссальное количество бесед за чаем, водкой и без ничего, бесед о душе, о Боге, о мире. Герои его упиваются беседами, самоистязаются словами и истязают других. Только и делают, что высасывают из пальца, из мухи производят слона. На Западе считают, что Достоевский лучше всех сообщил в словах о русской душе и изобразил русских. Это неверно. Истеричные, плачущие, кричащие, болтающие без умолку часами, сморкающиеся и богохульствующие — население его книг — достоевские. Особый народ: достоевцы. С русскими у них мало общего. Разве только то, что они живут в русских городах — Санкт-Петербургах и прочих, на русских улицах, ходят по Невскому, и только.

Русский человек — это прежде всего северный хмурый житель. Он невесел и неразговорчив, как скандинав. Потому ему и требуется какое-то количество водки, чтоб разогреться, развязать язык и стать доступным. Оттого он идет к водке и цыганам, потому что в нормальном состоянии русскому не хватает тепла. Не таковы достоевцы. Они всегда под неким градусом истерики, готовы болтать, плакать, рассуждать и днем и ночью. Их жизненная активность, как в фильмах, пущенных со скоростью 16 кадров в секунду,— убыстренная. Мелькают руки, ноги, сопли, слезы, речи о Боге, о Дьяволе, все это на слюнявой спешной скороговорке. Может быть, этот сдвиг по скорости человеческой активности проистекает оттого, что Федор Михайлович — творец этих гиньелей — был эпилептиком? Эпилептик-то дергается, рычит, пускает пену, вытягивается всем телом на нечеловеческой скорости.

Нерусские достоевцы, живущие на скорости 16 метров в секунду,— такова загадка Достоевского. Мне лично нравятся первые сто страниц «Преступления и наказания». Очень сильно! Но дальше, к сожалению, идут сопли и слюни, и их очень изобильно. Долго и нудно выясняются отношения с Богом. Это тесные, вонючие, плотские, интимные, чуть ли не сексуальные шуры-муры с Господом. Какие-то даже неприличные по своей близости, по своей липкости и жарком дыхании. Тут опять-таки (я пишу эти слова в тюремной камере, и мне видней) есть нечто от тесной тюремной клетки, где параша и стол — рядом и нужды заключенных тесно переплелись: ты ли раскорячился на дольнике или твой сосед — малопонятно. Короче, многое тесное, жаркое, неприятно близкое в массе достоевцев от тюремного общежития происходит. От тюремного общежития, в котором обретался Федор Михайлович.

Запад любит Достоевского и его якобы русских. Все постановки русских пьес (и пьес по Достоевскому в особенности) на Западе сделаны на гротескной излишней скорости, на истерике, крике, на психическом нажиме. В западных постановках пьес Достоевского актеры ведут себя как умалишенные. Ибо умалишенными видят они достоевцев, принимая их за русских. Эта ошибка, может быть, много стоит России, но мы не знаем. А вдруг в своих стратегических вычислениях и планах Запад (и в особенности Америка) исходит из посылки, что достоевцы — это русские?

Свыше ста страниц «Преступления и наказания» читать невозможно. Родион Раскольников, так правдиво, так захватывающе прорубивший ударами топора не окно в Европу, но перегородку, отделяющую его от Великих, убедившийся, что он не тварь дрожащая, этот же Родион становится пошлым слезливым придурком. Как раз тварью дрожащей. Великолепное лето в Петербурге и великолепное высокое преступление тонет в пошлости и покаянии. Оттого, что покаяния так много, оно неискренне.

Достоевский умел находить высоких и оригинальных типов в толпе и в жизни: Раскольникова, Мышкина, Верховенского, Настасью Филипповну, наконец. Но он никогда не умел занять этих героев героическим делом. Они у него по большей части болтают и рисуются, а их покаяние невыносимо. Их связи с Богом невыносимы. Болтовня у Достоевского растягивается на сотни страниц. На самом деле, как это часто бывает с классиками, Достоевского лучше читать в изложении, чередующемся с хрестоматийными отрывками.

Нерелигиозному человеку вообще скучно с Достоевским. Сегодня побледнели и уменьшились такие места в Достоевском, как «Легенда о Великом инквизиторе». Карикатура на революционеров — «Бесы» — также не впечатляет и даже кажется заказом. Лучшие персонажи Достоевского — беспредельщик студент с топором Родя Раскольников и не от мира сего бедный князь Мышкин — очень хороши. Тут можно позавидовать Достоевскому. Правда, он не сумел их употребить на 100 %. Но он их нашел!

Бодлер: новый эстетизм

В Париже я часто совершал паломничество на набережную Анжу. Там в отеле «Пимодан» — еще раньше он назывался «Отель де Лозен», в честь его хозяина, шевалье де Лозена,— жил Шарль Бодлер. Именно в период создания «Цветов зла», в относительно благополучный период своей жизни. Здесь же на другом этаже квартировал Теофиль Готье, автор «Эмали и Камеи», сюда приходила к Бодлеру и подолгу жила с ним его черная Векора, негритянка с острова Мартиник. Здесь же, в отеле «Пимодан», эстеты, золотая молодежь того времени, Бодлер и Готье среди них, курили гашиш, здесь помещался клуб «гашишинов». Тогда подобное занятие не наказывалось законом и предавались ему едва ли десятки выдающихся индивидуумов на всей территории Франции. В XX веке опошляющая и вульгаризирующая все Америка привьет вкус к наркотикам массам, а тогда это было высшее удовольствие эстетов.

В десятке метров от отеля «Пимодан» несет свои гнилые воды Сена. Множество деталей в стихах Бодлера появилось в них по причине близости этой реки. Разная, в зависимости от цвета туч и времени года, вода Сены разрушала и разрушает остров Сен-Луи, на котором стоит отель «Пимодан». Пятна гнили на камнях набережной и на старых домах, сыреющая быстро и отваливающаяся штукатурка, сырой прогорклый воздух — все это неумолимая работа реки. В отеле «Пимодан» нет музея, хотя туда можно, говорят, попасть, если записаться заранее в таинственном учреждении в мэрии Парижа. Дом Бодлера и Готье служит этаким элитным отелем. В настоящее время там останавливаются гости парижского муниципалитета. Так по крайней мере повествовал в середине 80-х годов справочник «Paris noir», который мне привелось купить и изучить. Я ходил к дому Бодлера очень часто, по меньшей мере раз в неделю. Иногда в окне Бодлера горела лампа. Водосточные трубы на доме были позолочены или покрыты золоченой краской. Дом по соседству занимал профсоюз булочников.

К сожалению, в военной тюрьме «Лефортово» нет томика Бодлера. Если бы был, я бы построчно доказал, что «Цветы зла» строились в этом тесном уголке старого Парижа. «В дебрях старых столиц, на панелях бульваров, где во всем, даже в мерзком есть некий магнит», и старая вонючая циничная Сена с утра влияла на настроение мсье Шарля: летом она воняет теплым сырым маревом, зимой — неумолимо холодна. А пятна, лишаи, подтеки, размывы и колдобины производит она в неисчислимом количестве. Перед тем как отбыть в Москву в сентябре 93 года, перед октябрьскими событиями, я увидел в Сене, увидел с моста, белое лицо утопленника в костюме и при галстуке, утопленник тихо колыхался. Это был чистый Бодлер, цветы зла.

По сути дела Бодлер одной книгой сформулировал новую современную городскую эстетику. Остальным оставалось лишь идти за ним. Его знаменитая «Падаль» уже даже одна могла служить манифестом новой школы. До Бодлера был выродившийся пустой классицизм, галантные вирши на случай. Бодлер пришел и увидел красоту в отталкивающем, новом повседневном городском быте. Красоту в безобразном. Это вам не Пушкин, хотя время почти то же. «Голой девочке бес одевает чулки» — сдвинуло мир к новому эротизму, в котором мы живем и сегодня. Я лично часто вспоминаю «Что гонит нас вперед? Тех ненависть к отчизне… А тех, в тени Цирцеиных ресниц проведшие полжизни, надежда отстоять оставшиеся дни…». Или строчки:

Для отрока, в ночи глядящего эстампы,

За каждой далью — даль, за каждым валом — вал.

Как этот мир велик в лучах рабочей лампы

И в памяти очей как безнадежно мал.

Рано облысевший, преждевременно старый Шарль Бодлер написал помимо «Цветов зла» очень немного. Эссе «Paradises atrificielles» — где он воспевает гашиш и алкоголь, переводы Эдгара По, некоторые стихи помимо «Цветов зла». И все. Однако этого достаточно. Больше не нужно. Глядя из окна на воды Великой реки, на утопленников с белыми лицами, на баржи с углем и дровами, на речных чаек, на отчаянную городскую нищету и грязь, Бодлер сформулировал, произвел на свет и записал свой новый эстетизм. Даже сегодня мы им пользуемся. Другого нет.

«Цветы зла» пронзительно красивы. Черт его знает, где и как его озарило, этого бледного вырождающегося генеральского приемного сына, бездельника, книгочия, которого семья упрекала в расточительстве. Над ним в конце концов установили опекунство. Настолько он транжирил деньги. Ему пришлось покинуть отель «Пимодан». Высшие силы, вонючий Париж и Сена внушили ему новый взгляд на мир, ведь новая эстетика есть не что иное, как новый взгляд на мир. Я понимаю в этом толк, я написал в 1977 году мои собственные «Цветы зла» — а именно «Дневник неудачника», и с тех пор послушно выполняю программу этой книги, нашептанной мне свыше.

Но Бодлер, боже мой, как же его угораздило! Он, казалось, никак не был подготовлен для такой роли. Ведь обычно из светских бездельников, транжиров ничего не получается. Землистое длинное лицо, редкие пряди закрывают череп. Поживший развратник? Человек с дурной наследственностью? Нет. Великий поэт. Только Париж с его сотнями дождей в год, и ни один дождь не похож на другой, мог породить «Цветы зла». Только эта никогда не теплая, мокрая, вонючая столица и дохлая старая, ржавая Сена. И Бодлер — городская реальность.

Впрочем, все понятно. Первый город мира, эталон города вообще, Париж развился в супергород как раз к середине XIX столетия. Неудивительно, что «Цветы зла» появились из печати около 1852 года. Городские отравленные романсы Бодлера. Помещичьей, деревенской, дворянской, латифундистской поэзии ландшафтов пришел конец. Бодлер убил ее новой городской талантливостью. Отныне настала эпоха улочек, городских фонарей, тусклой воды, блеска и нищеты города-монстра.

Вместе с Бодлером пришел только Бальзак. Вместе они совершили, литературную революцию. А в России продолжали писать Феты и Полонские. И так вплоть до Маяковского.

А после Бодлера пришел загадочный Лотреамон, он же Изидор Дюкас.

ДеСад: создатель вселенной насилия

В гостях у великана, людоеда Минского, Жюльетт (сестра Жюстины из «Злоключений добродетели») знакомится с движущимися столами и стульями — мебелью из женских тел, употребляемой Минским. Столы ползают, многими женскими попами подставляют себя под тарелки с горячими кушаньями, стулья подползают под гостей. Минский, людоед и обжора, выпивает зараз до тридцати бутылок бургундского. Минский — воплощение Зла, абсолютного и безусловного в своей абсолютности. Многие персонажи книг де Сада есть персонификации Зла. Широкая публика допускает ошибку, веря в то, что книги де Сада — о сексе. Это книги о власти. Те, кто ожидает необыкновенных порнографических сцен у де Сада, не встретит в них ни одной. Зато найдет неисчислимые сцены насилия не сексуального, но насилия властного, просто раздавливание человека насилием. В «Философии в будуаре» дочь помогает друзьям зашить влагалище своей матери, в «120 днях Содома» удалившиеся в неприступное «шато де Сенлюс» на зиму четверо безумных либертинов всячески пытают свои жертвы самыми изощренными способами. Персонажи Сада, зацепляясь друг за друга, образуют этакие цепи мучителей, связанных общей болью. Власть и Боль есть темы Сада. Кому пришло в голову первому назвать его именем сексуальное извращение? Этот человек ошибся и ввел в заблуждение весь мир.

Маркиз Донасьен де Сад был прелестным белокурым ребенком с голубыми глазами. По воспоминаниям его отца в одном из писем, у юного Сада был моцартовский темперамент — живой, непоседливый и веселый. От природы свободный, сын высокородных родителей, связанных кровными узами с принцами крови Конде, он и родился где-то вблизи нынешнего театра «Одеон» и Люксембургского сада — там находились владения Конде, их парижский дом.

В юности он был свободен и избалован, и, очевидно, ничто не служило ему запретом — ни моральные устои, ни этикет. Потом последовали его знаменитые эскапады: история с высеченной им в Аркое — предместье Парижа — проституткой, с накормленными им шпанской мушкой проститутками на юге Франции, в Марселе, высеченными им впоследствии; со всеми он совокупился в то время, как его слуга (валет) Ля Женесс, покрывал графа сзади. Собственно говоря, приключения подобного рода были вполне в духе эпохи. Знаменитый дюк де Фронсак (он жил в то же время, что и де Сад) собирал в своем особняке вблизи современной rue Pont a Choux всех шалопаев и сексуальных девиантов эпохи. Людовику XV каждый вечер начальник полиции докладывал о происходящем в доме де Фронсака. И Людовик с интересом следил за эскападами главного либертина страны. Но дюк де Фронсак никогда не попадал в тюрьму. Сад попал. И в тюрьме он стал Садом. Под натиском насилия он создал фантастическую машину насилия, противостоящую машине насилия государства. В своем воображении, разумеется.

Надо сказать, что Сад пробовал стать приличным. Его собрание сочинений включает в себя три тома пьес. Это респектабельные, нравоучительные произведения в духе своего времени, в них добродетель побеждает зло, отцы узнают дочерей и принимают их в объятия. Короче, все моральные ценности на своих местах. Это типичный XVIII век, отнюдь не блестящие произведения, хотя Сад был уверен в обратном, в том, что его пьесы принесут ему благонравную репутацию, славу и деньги.

В свое время французский режиссер Алекс Тиховой заставил меня прочесть все эти пьесы, намереваясь заставить меня написать пьесу о Саде, каковую я так и не написал. Так вот, несмотря на благонравие и политическую и моральную корректность пьес Сада, в них присутствовало и нечто общее с произведениями, принесшими Саду его мрачную славу. А именно, действие пьес в большинстве случаев разворачивалось в крепостях, темницах, донжонах. Но это не все. Таким образом, Сад на самом деле певец насилия, а не секса. Истина как будто простая. Минский — это государство. Дергая за шнуры, чтобы отдать приказание, или дергая за них, чтобы наказать или просто дать волю дурному настроению, Минский больно кромсает тела девушек, на которых закреплены эти шнуры, отрывая соски, впиваясь в мякоть кинжалами. Прихотливая, своенравная, не знающая пределов власть государства и есть людоед Минский.

Нет, де Сад не создавал своих либертинов и людоедов из мести, чтобы хотя бы на страницах книг отомстить за себя. И не извращенная сексуальность Сада отразилась в его романах, нет. Его «Жюстин», «Жюльетт», «120 дней Содома» — это реалистические портреты власти. Пьер Паоло Пазолини прекрасно понял это. И соответствующим образом интерпретировал «120 дней Содома» в своем одноименном фильме. Существует мнение, что фильм скучен и отвратителен. Я соглашаюсь с этим: да, власть скучна и отвратительна. Загляните в тюрьмы, и вы увидите, как она скучна и отвратительна.

Сад закончил свои дни в Шарантонском приюте для умалишенных. Там у него было вполне прилично обставленное помещение, любимые книги, вино, и в возрасте около 72 лет он обзавелся малолетней любовницей, дочерью женщины, которая ему прислуживала. Когда они познакомились, крошке было 12 лет, чуть позже она стала любовницей де Сада. Злые языки утверждают, что мать и дочь хотели, чтобы старый злодей оставил им свое состояние. Умер де Сад через некоторое время после визита своей, в то время уже 17-летней, любовницы. Тихо умер во сне. Дежуривший при нем по просьбе его сына врач обнаружил утром, что Великий человек мертв.

У Сада были нормальные инстинкты и нормальные вкусы, как видим. Ну чуть повышенная сексуальность. Извращенным был мир вокруг него. Его посадила в тюрьму теща, мадам де Монтрёй. (Ныне это предместье Парижа, где традиционно правит коммунистический муниципалитет. Мэр Монтрёя Жан-Пьер Брар в 1986 году сделал меня почетным гражданином Монтрёя, в тот год мне отказали в получении французского гражданства.) В тюрьме де Сад оставался, с небольшим перерывом на время Революции, всю свою жизнь. Точнее, в тюрьмах, ибо сидел он и в шато де Винсенн, и в Бастилии, и в тюремном приюте в Шарантоне. В короткий период свободы он даже стал секретарем секции Пик Парижа. Арестовали его тещу и ее мужа, прокурора Монтрёя. Он мог отправить их на гильотину. Но творец великана Минского не сделал этого. Он освободил своих врагов.

Тюрьма — вселенная Сада. Тюрьма — царство насилия государства над личностью. Лязг ключей, холодные железные койки, железные двери, решетка на окне, процедура кормления (в кормушке — руки и кусок торса баландера), вывод из камеры (руки позади), обыскивание заключенных. Все ритуалы убийства воли человека. Сад прожил в тюрьме больше, чем на воле. Все его произведения (и пристойные моральные пьесы его, и непристойные чудовищные романы — поэмы насилию) о тюрьме. Вне тюремного каземата, донжона, крепости Сад действия не мыслил. Он создал вселенную насилия, и сам, никак не склонный к насилию, всего лишь как доктор, дал свое имя одному из симптомов.

Чуть ранее 14 июля 1789 года, если не ошибаюсь — 11 июня, первые отряды парижских буржуа, бездельников и обывателей уже собирались перед крепостью Бастилией в Сент-Антуанском предместье. Сад, заключенный тогда в Бастилии, кричал из своего окна в крепости толпе, возбуждая народ: «Они убивают нас здесь!» Однако когда 14 июля толпы взяли крепость, вопреки сопротивлению графа де Луней, коменданта Бастилии, Сада там уже не было. В крепости находилось семь заключенных. Впоследствии семья де Луней эмигрировала в Россию и в конце концов дала миру юного поэта-диссидента Вадима Делоне, отсидевшего срок за демонстрацию против вторжения в Чехословакию. Умер Делоне в Париже, от последствий алкоголизма. Так вот, Сада в Бастилии не оказалось. Его перевели в другую крепость. Однако он предусмотрительно спрятал рукопись «120 дней Содома» в расселину между камнями Бастилии. Спрятал так хорошо, что нашли ее лишь в начале XX века, перемещая остатки стены Бастилии с исторического места. Впрочем, еще при жизни, выйдя на короткое время на свободу, Сад переписал «120 дней Содома», ужесточив роман.

В детстве белокурый резвый ангелок с голубыми глазами, в юности, в пору совершения сексуальных преступлений, гибкий стройный аристократ с плохими привычками, он стал в конце концов плотным стариком с мощной грудной клеткой. Портрета его не сохранилось, так же как и его останков.

Второй раз он попал в тюрьму в 1793 году, как аристократ, не обнаруженный на месте проживания в имениях. В Провансе он считался сбежавшим эмигрантом и как таковой подлежал аресту. К тому же против него выступили некоторые революционеры из секции Пик, секретарем которой он был. Сад содержался в тюрьме Пикпюс под Парижем (сейчас это часть города, существует одноименная станция метро). Туда же, к тюрьме Пикпюс, была перевезена гильотина с площади Согласия, потому что жители Парижа уже не могли переносить запах крови, стоящий над площадью Согласия. Теперь запах крови, с лета 1793 года, стоял над тюрьмой в местечке Пикпюс. Из своего тюремного окна Сад мог видеть ежедневные казни. Так что ему досталось, гражданину Саду.

В конце жизни в Шарантоне он жил уже посвободнее. Неплохой стол, вино, юная любовница. Он ставил свои пьесы, используя персонал Шарантона как актеров. Пьесы его, как мы знаем, были политически корректны, в них торжествовала добродетель.

Никаких мрачных сексуальных извращений в де Саде никогда не было, не надо путать его с Чикотило. Если он и кормил возбуждающими желание шпанскими мушками жену пекаря Роз Келлер в Аркое и проституток в Марселе и пытался сечь их розгами, он делал это для усиления желания. Их и своего. Если он совокуплялся с проститутками в то время, как его натягивал слуга Ля Женесс, то в этом нельзя усмотреть даже гомосексуализма. XVIII век был веком крайне распущенным для французской знати, и дюк де Фронсак на рю Понт-а-Шу (Капустный мост, я жил в доме на углу Понт-а-Шу и рю де Тюренн) проделывал куда более экстремальные вещи, как я уже упоминал. И король Людовик, возможно, ловил порочное удовольствие, слушая доклады своего министра полиции. В архиве преступлений де Сада ему также вменяют в вину, что он имел в обычае нанимать к себе в замок служанками 15-летних девчушек из деревни. В зиму в замке ставили не совсем невинные спектакли, в которых наряду с женой Сада Реми-Пелажи участвовала ее сестра, а также эти 15-летние служанки. Не будет ошибкой полагать, что изобретательный маркиз знал, как употребить деревенских девчонок наилучшим образом. Однако половина российских помещиков повинна в том же самом сластолюбии. Яснополянские крестьяне, говорят, до сих пор похожи на Льва Николаевича Толстого. Достоверно известно, что Донасьен Альфонс спал с сестрой жены и даже убежал вместе с ней в Италию, где его и арестовали. Это все «преступления» Сада.

А наказанию его подвергли несоизмеримому.

В мире его романов монументальные злодеи конкурируют в насилии. Но тут уже все ясно. Тому, кто видел подъезжающие к гильотине повозки, кто дышал запахом крови тем далеким летом 1793 года, а де Сад ежедневно ожидал, что его отправят на гильотину (легенда утверждает, что один раз его фамилию выкликнули, но писарь допустил ошибку в написании фамилии, и его не взяли в повозку). Такому человеку какие же еще книги писать?

Находясь в заключении в «Лефортово», в крепости XIX века, построенной при царице Екатерине II, видя ее архитектуру, где внизу, от поста линиями расходятся коридоры и вверх ведут лестницы, вижу, какой великолепной сценической площадкой могла бы служить тюрьма «Лефортово» для Сада. Сюда посадило меня российское государство — великан-людоед Минский. Как никому другому в мире, мне понятен Сад.

Странным образом у нас с Садом оказался один издатель. Жан-Жак Повер (Pauvert) купил мою первую книгу «Это я, Эдичка» в 1979 году, в мае. Посредником послужил Николай Боков, предоставивший Поверу несколько глав, переведенных на французский. К несчастью, в том же году Editions Pauvert обанкротилось. 22 мая 1980 года я прилетел в Париж, пытаясь спасти книгу. Я встретился с Повером, и он обещал мне опубликовать книгу в издательстве, с которым он ассоциируется. Что и случилось в ноябре 1980 года. Специальностью Повера был Сад. Еще в 1953 году его судили за то, что он осмелился опубликовать полное собрание сочинений Сада. На суде выступали знаменитые адвокаты, французские писатели. В конце концов с помощью Повера Сад прочно занял свое место во французской литературе. Похожий на усатого кота, Повер выпустил подробнейшую биографию Сада, основанную на документах. Так что мы с Садом подаем друг другу руки сквозь века. Через издателя. И из тюрьмы в тюрьму.

Константин Леонтьев: эстет

В 1992 году я волею судеб оказался в Черногории. Когда мы въехали в ее древнюю горную столицу — Цетинье, фактически горную деревню, над нею висел леонтьевский дымок. Печи топились какими-то горными дровами. А может, топили выкорчеванными старыми стволами фруктовых деревьев — вишен или слив, такой был терпкий, фруктовый дым. «О, дымок мой, дымок мой, дымок. Над серыми садами зимы»,— написал некогда, лет за 120 до моего прибытия в Черногорию, Константин Леонтьев. Он служил в российском консульстве недалеко от Цетинье — в Андрианополе, там же на Балканах.

Приехав в Цетинье из Титовграда, я не вспоминал Леонтьева вовсе. Поездка моя никак не была связана с ним. Но вдохнув цетиньский дымок, я узнал его: это дымок Балкан, учуянный впервые Леонтьевым.

Константин Леонтьев один из немногих «шампанских» гениев, в общем-то, удручающе тяжеловесной русской литературы. Молодым доктором офицером он участвовал в Крымской войне, подобно Льву Толстому, затем был дипломатом — провел на Балканах более десятка лет. Обожал турок, презирал и не любил европейцев, ударил французского консула кнутом. Турок любил за их нецивилизованность, живописность костюмов, оригинальность характера. Написал гениальное эссе «Средний европеец как орудие всемирного уничтожения» и эссе «Византия и славяне». В «Среднем европейце» сумел увидеть настоящую и будущую опасность человеку от буржуа-обывателя.

«Неужели Александр в каком-нибудь крылатом шлеме переходил Граник, Цезарь — Рубикон, поэты писали, герои умирали… чтобы буржуа в своем кургузом пиджачке благодушествовал бы…» —

возмущался Леонтьев. Дворянин, эстет, он предпочитал варваров-турок в шароварах, чалме и при ятагане. Собрату-дипломату, только что приехавшему на службу, он советовал завести юную любовницу — гречанку или албанку и сходить в бани прежде всего. Тогда он узнает Восток.

Романы ему не удавались. Но русский Оскар Уальд — Константин Леонтьев великолепен в своих статьях и афоризмах. «Искусство лжи» Уальда и «Средний европеец как орудие всемирного уничтожения» написаны, собственно, на ту же тему: обоим гениям, и обританившемуся ирландцу, и русскому, предпочтителен эстетический взгляд на мир. Кентавры, птица рок, Сцилла и Харибда, Александр в крылатом шлеме — вот мир Уальда и Леонтьева, вот какой мир предпочтительнее им. А средний европеец и его кургузая экономика отвратительны обоим.

Леонтьев ревновал Россию к Толстому и Достоевскому. Его собственные романы успеха не имели. Зато сегодня Леонтьев все приближается и приближается к русскому читателю. Странный славянофил, в сущности, скорее мусульманофил, Леонтьев был впереди своего времени во многом. Первый импрессионист в русской литературе, не обсосанный, не банализированный критиками (в отличие от Толстого и Достоевского), Константин Леонтьев ждет читателя во всей своей свежести. Умер он, если не ошибаюсь, около 1891 года, но, несмотря на это, свежесть гарантирована.

Леонтьев параллелен и Уальду и Ницше. Недаром его иногда называли «русским Ницше». Общая у них основная тема — отвращение к современному европейцу-обывателю. (Ницше ненавидел более всего своих компатриотов — немцев). В этом же к ним близок Уальд. Наш Леонтьев даже несколько опережает двух европейских гениев; родившийся в 1830 или 1831 году, он ранее сформулировал свои взгляды и умер на десяток лет раньше Уальда и Ницше. Правда, Ницше уже в 1888 году сошел с ума (в этот же год погиб Ван Гог) и последние 12 лет прожил в психиатрической лечебнице.

У Леонтьева была своя теория развития нации. Нацию он уподоблял растению. В жизни нации он разделял периоды: буйного роста, ясной зрелости, цветущей сложности, вторичного упрощения и гибели. Здесь Леонтьев близко сходится с другим русским прорицателем, родившимся лет за пять до его смерти и умершим через 30 — с Велимиром Хлебниковым, с его «Досками судьбы». Оба фаталистичны.

В периоды ясной зрелости и цветущей сложности создается обычно Великая культура. Скажем, Древняя Греция за какие-нибудь несколько веков своего существования (с V по III век до н.э.) дала миру около 500 культовых гениев: полководцев, драматургов, скульпторов, философов, математиков. Впоследствии эту теории развил Лев Гумилев. Он, конечно, подошел к ней несколько иначе, более по-научному, объясняя вспышки пассионарности наций чуть ли не вспышками на Солнце, но суть общая с Леонтьевым. А именно, что жизнь наций детерминирована определенными условиями, что нации рождаются и умирают, как люди и растения, имеют возраст.

Военный врач Константин Леонтьев, разумеется, исходил из естествоиспытательских идей своего времени. Он знал и любил естественные науки. Но свое время он значительно опередил. Тогда так не мыслил никто, ни в России, ни в Америке, ни в Европе.

Неудивительно, что общая масса современников относилась к писателю и философу Леонтьеву равнодушно, его едва знали, в то время как гремели Толстой и Достоевский. Леонтьев с его социальными идеями, с отвращением к европейцам и любовью к варварству, к туркам, с его импрессионизмом, был малопонятен. Граф Толстой был попроще, его романы были попроще, его видение мира: брюхатая Наташа Ростова, Пьер Безухов, тетешкающий ребенка, были свои, близкие.

В последние годы жизни, как известно, у Леонтьева появился молодой поклонник, тоже странный писатель, Василий Розанов. Ему нравился Леонтьев, реакционер и показной мракобес. Леонтьев предлагал заморозить Россию, дабы остановить процесс надвигающейся революции. Леонтьеву не вняли. Славянофилы считали его чудаком, цари, очевидно, тоже. А зря, совет был дельный. Россию заморозили уже большевики, и до поры до времени заморозка действовала. Правда, через полсотни лет после революции доморощенные средние европейцы — диссиденты — все же явились орудием всемирного уничтожения и своими стенаниями (как христиане Римскую империю) разрушили Великую Советскую Империю. Но Леонтьев этого всего уже не видел.

Велимир Хлебников: святой

В юности, где-то в возрасте двадцати одного года, я переписал от руки три тома Хлебникова. Купить себе это очень редкое издание я не мог, ксероксов еще не существовало, поэтому пришлось переписать. Тетради эти куда-то делись. Потерялись на жизненном пути. «И вот я снял курчавое чело с могучих мяс и кости… Где тот, кому молились раньше толпы?»

…Но с ужасом я понял,

что я никем не видим,

что нужно сеять очи,

что должен сеятель очей идти,—

написал Хлебников в одном из последних стихотворений. Здесь совершенно ясно заявлена основная трагедия Велимира Хлебникова: его соревнование с Пушкиным. В соревновании он победил, снял курчавое чело того, кому молились раньше толпы с могучих мяс и кости. Однако победить Пушкина талантом, средствами поэзии оказалось недостаточным. Победа Хлебникова оказалась не видна всем, видна лишь немногим. И до сих пор не видна.

Хлебников не только неоспоримый гений поэзии XX века. Он намного крупнее и больше Пушкина, заявленного гением поэзии XIX века. В XX веке было достаточное количество высокоталантливых поэтов, но все они — Маяковский, Мандельштам, Пастернак, Крученых плюс еще многие — без остатка умаляются в Хлебникове. То есть в полифонном, политематическом поэтическом мире Хлебникова звучали и мотивы Маяковского, и Мандельштама, и Пастернака, и Крученых… но их всех вместе может заменить он один. Даже Блок с его якобы уникальной поэмой «Двенадцать» может быть найден в Хлебникове без труда. Эти сразу несколько поэм, включая поэму «Ночь перед Советами», «Ладомир» и «Война в мышеловке» могут быть рассматриваемы как прототипы поэм Маяковского, и, по всей вероятности, так оно и было. Маяковский слушал учителя. Велимир Хлебников сделал столько, что хватает как раз на дюжину первых русских поэтов XX века. Причина того, что он до сих пор невидим, не признаны его поэтические размеры даже спустя 79 лет после его смерти в деревне Санталово,— причина этого не поэтическая. Это лень, глупость и тупость наших современников. Подумать только — возвеличивать довольно ничтожную Анну Ахматову (прав был Жданов в своей оценке ее достаточно жеманных и мелких стихов), бессвязную Цветаеву, небольшого Пастернака и игнорировать поэта, написавшего «Усадьба ночью чингис-хань!», мрачные строки «Войны в мышеловке»:

Воскликнул волк:

— Я юноши тело ем!

Мы старцы, подумать пора, что делаем…

…Иль пригласите с острова Фиджи

Черных и мрачных учителей

И изучайте годами науку,

Как должно есть человечью руку…

Хлебникова называют в ряду других поэтов. Но ему место впереди, одному. Одному ему стоять, держа в руках снятое с могучих мяс и кости «курчавое чело» — голову Пушкина. Конечно, он прекрасно понимал, что соперник у него один — Пушкин. Со всеми другими он и не соревновался.

Одна из особенностей поэзии Хлебникова — он связан с Азией: Индией, как ни один русский поэт. «Рабыня с родинкой царей на смуглой груди», Азия — любовь Хлебникова. В его стихах во множестве встречаются имена полководцев и героев Азии. Возможно, азиатская ориентация Хлебникова одновременно и причина отсутствия восторга по отношению к нему у законодателей нашей культурной моды. Ведь и дворянство, и позднее русская интеллигенция, и советская интеллигенция традиционно искали примеров для подражания на Западе. Потому и обласкан Пушкин, что он на самом деле — Евгений Онегин, западный щеголь в воротничках, лакавший «вдову Клико», пунши, одетый в парижско-лондонские тряпки, подражавший англичанину Байрону и французу Просперу Мериме. Обезьяна в лампасах, на коротких ножках.

Хлебников легок, фантастически красив, яростен, оригинален. В тюремной библиотеке нет его стихов. Но даже то, что вспоминается, неотразимо.

Там, где пели свиристели,

Где качались тихо ели,

Прилетели, улетели

Стаи легких времирей…

Или:

В этот день голубых медведей,

Пролетевших по тихим ресницам,

Я предчувствую: в бездне глаз

Приказанья проснутся.

Или:

Шамана встреча и Венеры

Была прекрасна и ясна.

Она вошла во глубь пещеры

Порывом радости весна…

Напрасно Вы сели на обрубок,

Он колок и исцарапает Вас,

Берет со стола красивый кубок

И пьет, задумчив, русский квас.

Или:

Мы, воины, смело ударим

Мечом по широким щитам.

Да будет народ государем

Всегда, навсегда, здесь и там!

Мелкий поэт Самуил Маршак как-то сказал, что не может прочесть зараз более двух страничек Хлебникова. Дескать, поэт великий, но тяжелый. Маршак — недоразвитый идиот, потому что стихи Хлебникова доступны детям. В них как раз детский взгляд на мир. Они лепечут по-детски, говорят строго по-воински. Они просты и трогательно наивны и мудры одновременно. Это с Маршаком что-то не так, с его головой.

Страннический, отрешенный от мира образ жизни Велимира Хлебникова в дополнение к его стихам уж вовсе сделал из него поэта-пророка. Пророки, как известно, бродят по пустыням. В воспоминаниях Петровского рассказывается эпизод, когда Хлебников и Петровский ночевали в прикаспийской степи, и Петровский заболел. Хлебников покинул Петровского, и на все увещевания последнего не бросать его, ведь он может умереть, Хлебников спокойно ответил: «Степь отпоет», и, взяв наволочку со стихами, удалился. В этом эпизоде все по-христиански и по-апостольски просто и скупо. Этот эпизод как бы из Евангелия и скупая реплика «Степь отпоет» достойна окрестностей Тивериадского озера или каменной Галилеи. И не жестокость увела Хлебникова от Петровского, но апостолическое служение делу его — созидания хлебниковского поэтического мира. Мир этот уникальный достался нам. Хлебников сродни только Ван Гогу. Как и у великого (да-да, великого, несмотря на пошлое преклонение и сегодняшней толпы. Это Пушкину не выстоять преклонения — он слишком мал, а Ван Гогу преклонение пошляков нипочем) голландца, у Велимира присутствовала в его характере изначальная наивность, религиозная простота — черты святости. Не имея угла своего, Хлебников бродил по полям и весям России, пошел с красноармейцами Фрунзе в персидский поход, лежал в харьковской психбольнице (на знаменитой Сабуровой даче, где лежали в свое время Гаршин и Врубель и я, грешный, почти ребенком), спал на полу в комнатах друзей и закончил свой век в деревушке Санталово, Новгородской губернии, в возрасте 37 лет. Позднее, стараниями его исследователя Харджиева, прах был перенесен на Новодевичье кладбище. 30 лет назад я, живя на Погодинской улице, чуть ли не ежедневно наведывался на могилу Хлебникова, помню, отнес ему на могилу и положил большое красное яблоко. В полном соответствии со святостью Велимира нет убедительных доказательств того, что это его кости лежат на Новодевичьем. Могила была общая, и спустя много лет на санталовском погосте уж никто и не помнил, тот ли это мужик, поэт ли…

По свидетельству современников, у него были светлые водянистые глаза, как будто глядевшие внутрь его самого. Он был рассеян, малословен, отношения с женщинами как у Ван Гога. Он был влюблен, рассказывают, в одну из сестер Синяковых. (Другая сестра была замужем за поэтом Асеевым.) Художник Василий Ермилов рассказывал мне, что как-то компания сестер Синяковых и их друзей отправилась на озеро под Харьковом. Сестра, в которую Хлебников был влюблен, села в лодку с мужчиной, с кем-то из гостей, и, заплыв далеко, лодка остановилась. Через некоторое время из воды с шумом вынырнул Хлебников. Он беспокоился за девушку, в которую он был влюблен, и потому стал безмолвно плавать вокруг лодки. Объясниться в любви он не умел. Вспомним, что Ван Гог тоже не умел объясниться в любви проститутке, в которую влюбился, и потому однажды принес ей в подарок замотанное в тряпицу свое окровавленное ухо. В мире святых так принято.

Святой Хлебников был замечен во время персидского похода на берегу Каспия. Он вылезал из воды, рубаха и порты облепили тело, водоросли в волосах («Дикие волосы Харькова» — как он писал). Рыбаки дали ему рыбу, и там же на берегу, разодрав брюхо рыбине, он стал поедать из нее икру.

Это не Пушкин, с подзорной трубой и в коляске путешествующий в свите генералов. Это спустя сто лет куда более мощный талант сидит на каспийском песке на земле Ирана. Дервиш, святой юродивый, библейский персонаж, уместный в Евангелии.

Светский Маяковский, тусовщик Крученых, эго- и просто футуристы, умевшие вертеться, столичные, успешно обитавшие в окололитературной столице и в Питере, обошли его в суете. Их больше печатали. (Говнюк Маяковский даже дошел в своей подлости до того, что завопил: «Бумагу живым!» — когда зашла речь об издании собрания сочинений Хлебникова), их упоминали, они мелькали. Хлебников не умел делать «промоушен» самому себе. Он прорицал, бродил, написал мистическо-математическо-историческую скрижаль «Доски судьбы», где вывел формулу периодичности Великих Исторических событий: битв, смен династий, миграций народов. Потом он умер от голода в деревне, неудачно с точки зрения «промоушен», вдалеке от обеих столиц. Если Маяковского в последний путь провожали толпы, то Хлебникова вряд ли кто провожал. Скорее всего, за гробом не шел никто.

Свобода приходит нагая,

Бросая на сердце цветы,

И мы, с нею в ногу шагая,

Беседуем с небом «на ты»…

С небом он таки был «на ты». Вот только не нашлось у него своего Достоевского. Кто бы огласил через полсотни лет на юбилее в 1972 году, что Хлебников наш святой гений русского народа.

Хлебников — это целая литература. В середине 60-х годов, бродя в Харькове по Бурсацкому спуску, там недалеко, в самом начале его на площади Тевелева я жил, я повторял: «Раклы, безумцы и галахи!» Себя я безоговорочно причислял к этим раклам, безумцам и галахам. И я не ошибся. То, что сижу сейчас в тюрьме, несомненное доказательство. А тогда молодым совсем, двадцатилетним поэтом я искал его следы в Сабурке (Сабурова дача — первый в России крупнейший психоневрологический институт, целый комплекс) и на Бурсацком спуске, где скромный стоял дом Библиотечного института, бывшей бурсы. Харьковскую бурсу обессмертил один из ее учеников — Помяловский, оставив «Очерки бурсы». Из бурсы и вышло словечко «раклы». Это бурсаки, спускавшиеся в набеге на нижерасположенный Благовещенский рынок. Вечно голодные, они хватали любую снедь и убегали. Торговки дико кричали: «Держи ракла!» Так что я побродил по дорогам Хлебникова.

Гумилев: мистический фашист

Я долго обходил его как поэта и открыл для себя где-то в начале сербских войн или перед ними. Моя жена Наталья Медведева съездила в Россию и привезла из Питера «Избранное» Гумилева.

Как личность он меня всегда интриговал. Путешественник по Африке, дважды Георгиевский кавалер, расстрелянный за контрреволюционный заговор, написавший пророческое стихотворение «Рабочий»:

Был он занят отливаньем пули,

Той, которая меня убьет…

Это сделал в блузе светло-серой

Невысокий, старый человек.

Исподволь я стал читать Гумилева. Интересно, что уже давно, еще в 70-е годы, живя в России, я забраковал поэзию его жены Анны Ахматовой. Я был согласен со Ждановым, охарактеризовавшим ее стихи как стихи буржуазной дамочки, мечущейся между алтарем и будуаром. Позднее я познакомился с идеями и книгами его сына Льва Гумилева. И вот последними пришли ко мне стихи отца. То есть, разумеется, я не раз держал в руках стихи Николая Гумилева, но доселе не мог преодолеть их кажущуюся странную детскую простоту.

К 1991 году я был готов. Мне было 47 лет, я пережил несколько озарений — одно из них в 1976 году, еще одно как раз в 1991-м на фронте вблизи Вуковара. Я понял, что стихи Гумилева — двойные, сверху текст, мелодия, а за мелодией — мистическое содержание. Потому мне в этот раз все открылось. Заблудившийся трамвай, когда «Через Неву, через Ни и Секу мы прогремели по трем мостам». «Мне улыбнулся старик тот самый, что умер в Бейруте год назад» — в это я уже верил крепко. В мистический мир рядом.

Для меня одно стихотворение «Жираф» стоит больше, чем роман Достоевского. Или «Принцесса»:

В темных покрывалах летней ночи

Заблудилась юная принцесса.

Плачущей нашел ее рабочий,

Что работал в мрачной чаще леса.

Он отвел ее в свою избушку,

Угостил лепешкой с горьким салом,

Подложил под голову подушку

И закутал ноги одеялом,—

читал я крошечной 16-летней Насте, познакомившись с нею в 98 году. «Принцесса» — это вечный роман о любви, но это также и о мистическом сродстве душ мужчины и женщины. Редком сродстве душ. «Неужели я и вправду дома?»

Великолепно гордое стихотворение «Мои читатели».

«Капитанов» я запомнил еще по моей харьковской юности:

На полярных морях и на южных,

По изгибам зеленых зыбей,

Меж базальтовых скал и жемчужных

Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,

Открыватели новых земель,

Для кого не страшны ураганы,

Кто изведал мальстремы и мель,

Чья не пылью прокуренных хартий —

Солью моря пропитана грудь,

Кто иглой на разорванной карте

Отмечает свой дерзостный путь.

И, взойдя на трепещущий мостик,

Вспоминает покинутый порт,

Отряхая ударами трости

Клочья пены с высоких ботфорт.

Или, бунт на борту обнаружив,

Из-за пояса рвет пистолет,

Так что сыплется золото с кружев,

С розоватых брабантских манжет…

Гумилев разительно отличается от других русских поэтов вообще и от других акмеистов. Может быть, он и есть единственный акмеист — в конце концов, это он создал это направление в поэзии. Поэзия агрессивной жизни. Стоицизма.

Углубясь в неведомые горы,

Заблудился старый конквистадор…

…Там он жил в тени сухих смоковниц,

Песни пел о солнечной Кастилье,

Вспоминал сраженья и любовниц,

Видел то пищали, то мантильи.

…Смерть пришла, и предложил ей воин

Поиграть в изломанные кости.

Такого нет у русских поэтов. У них слезы и сопли.

Он воспел Африку.

Оглушенная громом и топотом,

Погруженная в грохот и дымы,

О тебе, моя Африка, шепотом

В небесах говорят серафимы.

Он воспел войну.

Мы четвертый день наступаем,

Мы не ели четыре дня.

О, как сладко рядить победу,

Словно девушку, в жемчуга.

Проходя по дымному следу

Отступающего врага…

Гумилев — это наш Киплинг, это наш Пьер Лоти, но, помимо этого, он один отдувается в нашей поэзии за Леконта де Лиля, за Хосе Мария Эредиа и всю парнасскую школу.

Мистическая мужественность присутствует в биографии поэта Гумилева — мореплавателя и стрелка.

А такие стихи, как «Ода Д'Аннунцио», «Ольга», там, «где ломали друг другу крестцы с голубыми, свирепыми глазами и жилистыми руками молодцы», стихи из римского быта, «Царица», могут служить поэтическими иллюстрациями к книге Юлиуса Эволы «Языческий империализм» или Конану-варвару.

Элемент протофашизма присутствует в лошадиных дозах в стихах Гумилева. (Наряду с элементами футуристического фашизма в стихах Маяковского.) Гумилев — экзотический в России поэт протофашист. Ну и разумеется, он весь пропитан Мировой Историей. Это высококультурный поэт. Его мысли высоки. Есенин, конечно, народный любимец, но он оперирует тремя цветами (зеленый, белый и черный), у Гумилева — целая палитра, тканная из истории, географии, естественных наук, путешествий, экзотики, и, конечно, все это закутано в мистику.

Бритая лошадиная голова, удой, погон, два «Георгия» на гимнастерке. Вот он, Николай Степанович Гумилев. Каждый становится тем, кого у него хватает дерзости вообразить. Вот и Гумилев. Однако вообразить себя героем опасно, ибо все вокруг героя превращается в трагедию. Большевики его расстреляли, тем самым добавив к его судьбе и стихам крепости трагедии. Еще, как и все великие мужчины, он боролся с женщиной:

Я пробрался в глубь неизвестных стран,

Восемьдесят дней шел мой караван;

И в стране озер пять больших племен

Слушались меня, чтили мой закон…

Древний я отрыл храм из-под песка,

Именем моим названа река…

И, тая в глазах злое торжество,

Женщина в углу слушала его.

Женщина распространила свое злое торжество так далеко, что спустя сорок лет молодой Бродский и поэты питерской школы поклонялись вульгарной советской старухе Ахматовой, а не ее высокородному мужу. Элегантный Николай Степанович сдержанно мерцает в вечности. Его исторические стихи — шедевры, которых нет ни в базарном Эрмитаже, ни в убогом по сравнению с европейскими музеями Музее имени Пушкина в Москве.

Близок к Гумилеву у нас только террорист эсер Борис Савинков.

Ницше: отверженный

Родился он в 1844 году в семье протестантских пасторов. В 1870-м молодой Ницше стоял как-то в мундире санитара, и мимо него прошел целый полк солдат. В ночи, в дожде, обвешанные оружием, при блеске молний. Солдаты произвели на него величайшее впечатление. Состоялась «иллюминация», или озарение. Открылись механизмы мира.

Был младшим другом композитора Рихарда Вагнера. «Кольцо нибелунга» было признано им высшим достижением и музыки, и героизма, и немецкого патриотизма. Позднее он поссорился с Вагнером. Он был влюблен в интеллектуалку Лу Саломе, эта хитрая девочка-динамистка довела его до такого состояния, что он согласился войти с нею и своим молодым приятелем в некий триумвират. Триумвират позднее рассыпался. Известна от лучших дней фотография, на которой в повозку запряжены великий философ и его ничтожный друг, а Лу Саломе в повозке взмахнула над ними хлыстом. Позднее ловкая женщина прилипла к поэту Рильке и прилипла к Зигмунду Фрейду.

Ходили слухи, что Ницше заболел сифилисом, заразившись от своей сестры, с которой якобы состоял в преступной связи. И якобы сошел с ума от воздействия на его организм ртути, употребляемой при лечении сифилиса. Доказательств слухам или нет вовсе, или они сфальсифицированы, хотя сифилис был в свое время для Европы как сегодня СПИД.

Жесточайший противник христианства. Сторонник кастовой системы общества. Отождествлял христиан с низшей кастой — «шудра».

Певец Сверхчеловека: в написанной в библейском, евангелиевском стиле поэме «Заратустра» воспел Сверхчеловека. Стиль выбран неудачно, текст выглядит анахронизмом, бородатой древностью, что снижает эффект книги.

Ницше лучше читать в цитатах. Как Мао Тзэдонга. В общем виде все его книги, пусть они в отличие от «Заратустры» стилистически современны,— афористичны, плохо читабельны. Несмотря на то, что его считают одним из лучших стилистов немецкого языка. В 1889 году бернский профессор Фридрих Ницше сошел с ума. В последней его книге есть такие главы: «Почему я самый умный из людей?», «Почему мне ведом божественный разум?» В психиатрической лечебнице Ницше время от времени приходил в себя, но ненадолго. Его многострадальная жизнь закончилась в 1901 году.

Самое сильное в Ницше — его нигилизм, парадоксализм, его перевернутый мир: «Стройте свой дом у подножья вулкана!», тогда как дом полагается строить в безопасном месте. «Падающего — подтолкни!» — хотя полагается вытащить. Самое сильное в Ницше — это один Ницше против всех и всего. Самое сильное в Ницше — это понятие Сверхчеловека, переступившего через человеческое. Собственно, это была попытка потягаться с Христом за души человеков. Недаром так много критики Христа и христианства исходило от Ницше. Как Хлебников снял курчавое чело Пушкина с могучих мяс и кости, так Ницше захотел снять Распятого в его терновом венце. Бунт удался отчасти. У Ницше верующих в него неизмеримо меньше, чем у Христа, но это отборные люди.

В такой экстремистской от природы нации, как русские, Ницше имел и имеет немало поклонников. Писатель г-н Горький взял свои знаменитые усы у Ницше. Да он и был похож на великого философа, некоторые монологи пьесы «На дне» вибрируют интонациями Фридриха Ницше. Не перестают приходить в мир новые люди, которых магически притягивает к себе безумный творец Заратустры. Эти люди высокомерны, трагичны, они плохо кончают обыкновенно. Так же как их мэтр. Ницше, умерший 100 лет назад, полностью современный человек. Вот если бы только он избрал другую форму для своего Заратустры. Ницше — гонитель Христа, гонитель заразы христианства, он говорит жизни «Да» вместо «Нет» — а ведь «нет» жизни говорит Христос и христианство. В стенах военной тюрьмы, в плену, я говорю жизни «да», я с Ницше. Сегодня мой сокамерник Алексей сказал: «Я встану на колени только перед Богом». А я и перед Богом не встану на колени. Таковы уроки Ницше. Бернский профессор, затворник, в жизни которого было мало событий. Насупленные брови над мощным носом, дремучие усы. Борец против Системы. Мне неизвестно, какого он был роста. А ведь это важно.

«Рождение трагедии», «Антихрист», «Ессе Homo», «Так говорил Заратустра» — хлесткие, сильные титулы книг. Он умел выбирать титулы.

Бернский профессор жил без женщин. Написал бунтовщические книги, похожие на «прелестные письма» Разина. Предлагал философствовать с помощью молотка. Последние двенадцать лет жизни провел в психиатрической лечебнице.

Рыжий, низкорослый Вагнер в берете. Модный композитор, как все модные композиторы (это выше и совсем не то, что модный литератор), Вагнер был, судя по воспоминаниям, нагл, высокомерен, тиранил близких, любил, чтобы его любили и льстили ему. В этом отношении (разумеется, не по таланту) он был похож, думаю, на любого самодура композитора и музыканта — на Ростроповича или даже на режиссера Любимова. Мощь вагнеровских опер трудно отрицать. Помню, я видел «Золото Рейна» в постановке французского режиссера, там ходили великаны по три-четыре метра высотой, но это не было смешно. Светлый юноша Зигфрид, боги, валькирии — все это, разумеется, действует на тебя только в том случае, если ты хочешь, чтоб действовало. В противном случае — великаны смешны. Вагнеровская бутафорика сама по себе вдохновляющая, конечно. Русский художник Васильев сумел создать ряд отличных работ, исходя из этой бутафорики. Его Валькирия над поверженным воином понравилась бы и Вагнеру и Ницше. Они бы аплодировали.

Очарование Ницше несомненно. Сама фонетическая основа его фамилии звучит для русского как ниетже, нет же, ницше — нет говорящий. Пророчество уже на уровне имени сбывается. Нет говорящий Системе. Нет говорящий христианству. Нет говорящий человеку, тому, какой он получился в европейской цивилизации. Нет говорящий Государству. Ницшеанец полностью соответствует все отрицающему, сильному сверхчеловеку, презирающему толпу и массу. Вообще-то говоря, Ницше… вот уже сто лет играет роль умного Дьявола — Богоборца. Те, кому мир мал, тесен и отвратителен,— приходят к Ницше. Познакомившись с его философствованием с помощью молотка, они получают подтверждение своим «нет»-импульсам. Тут Ницше ободряет. Ведь всегда наряду с покорностью системе живет и другая — богоборческая, отрицающая традиция. Бунта и Восстания.

Мой сокамерник научил меня системе тюремной гимнастики, точнее, это постоянное наращивание силы — борьба с тюремной вселенной посредством своего тела. Постоянно увеличивая количество серий отжиманий и количество отжиманий в серии, я с раскрытой пастью хриплю ежедневно, борюсь за свое преобладание во вселенной колючих, полутораметровых стен, железных дверей, коек и конвоя. Это все от Ницше, хотя, как мне помнится, великий немецкий философ не сделал в своей жизни ни единого физического упражнения. У Сверхчеловека из камеры №24 глаза вылазят из орбит, трясутся ноги, но он упрямо делает себя каменным. Нет же, нет же — хриплю я. Нитцше.

Сумерки богов, то, что они умерли, Ницше объявил первым. То, что христианство — деградантская религия смерти, он объявил первым. Что христианство противоречит природе человека — он объявил первым.

Куда естественнее было бы, если бы человечество обожествляло семя человеческое — истинное чудо продолжения рода. Или же попавшие на землю из Космоса метеориты — куски астероидов, прилетевшие из постоянно расширяющейся Вечной Вселенной.

Винсент Ван Гог: волосатые звезды

Свихнувшийся рыжий голландец с трубкой и с перевязанным ухом. Родился в 1853 году, жил с проституткой, еще когда нищенствовал и ходил проповедником по шахтерским городкам Голландии и Бельгии. «Едоки картофеля» — корявые люди с лицами, похожими на клубни картофеля, это из того, шахтерского периода работа. Уже тогда питал пристрастие к проституткам, ибо святых всегда очаровывает и магнитом притягивает грех. Любил свою проститутку, предпочитая не замечать, что маленькая грязная девушка и ее мать его обманывают. Брат Тео работал в Париже у галерейщика, в конце концов, очарованный мифами импрессионизма, туда приехал и Винсент. Экстремальность его жизни поразительна. 37 лет чистой пронзительной жизни, после которой остались дичайшие холсты. Его живопись, конечно, чудо. Вот южное небо где-то в Арле. По корявой дороге под волосатыми звездами топает пара пешеходов в корявых башмаках. Небо сделано все из червяков, загнутых нервными креветками — ощущение нервной силы от неба, от всей сияющей ночи на картине. Ночное кафе в Арле — красное и желто-ядовитое, какая-то прямо засохшая кремовая кровь города. И гарсон в таком белом фартуке стоит служащим из морга.

В 1980 году раскаленным летом я попал в Арль. Побывал я и в знаменитом кафе, где некогда работала возлюбленная Ван Гога, еще одна проститутка в его жизни, и куда он принес ей в подарок свое ухо, завернутое в кусок холстины. Там я сел на террасе и думал о рыжем Голландце. О том, что черты святости в нем проявлялись вот такими вот языками адского пламени. Отрезанное ухо, ржавый пистолет, из которого он выстрелил себе в голову, и был ранен, и с окровавленной головой пошел умирать к людям. Сегодня на местах его мук, как в Вифлееме и на Голгофе, выросла целая индустрия. Арль сегодня — город-паразит, как пиявка паразитирующий на памяти человека, который при жизни был для них нежелательным иностранцем. В огромных автобусах приезжают стада японцев, германцев и всяческих европейцев, жирными пальцами тычут в кафе: вот здесь… ухо… проститутке… Ван Гог.

Желтый домик Ван Гога, там он намеревался работать вместе с Гогеном,— желтый домик сохранился на холсте: снаружи и изнутри. Простые стулья, простой быт художников. Потом они рассорились. Гоген отправился на Таити. Гоген в меньшей степени свят, нежели Ван Гог. (Интересно мистическое переплетение, в звучании их имен: Гоген, Ван Гог… Что это, Гоги и Магоги по Библии, что это, на что это намек, указание?) На Таити он жил с четырнадцатилетней туземной женой, которая в соответствии с обычаями не отказывала в ласках ни чужестранцам, ни родственникам своего племени. А Гоген не очень понимал чужие добрые обычаи.

В Амстердаме организовали огромную выставку Ван Гога к столетию со дня его смерти. Потом выставка поехала по миру. Обычно такая популяризация банализирует художника. Однако Ван Гогу массы не повредили. В неверных цветах дешевые репродукции его работ продают по всему миру букинисты. На парижских набережных репродукции Голландца колышутся на ветру рядом с портретами Че Гевары и голыми задами. Винсент неубиваем.

Интересно, что светлую землю Прованса этот выходец с хмурого низкого берега океана превратил на своих холстах в нервную, сияющую землю обетованную. Великолепны его портреты: его доктора, Гоген, арлезианки.

Издали его письма. Из них предстает наивный, святой, озабоченный только искусством, чистый идиот. В самом деле, творческий замысел, с которым не справился Достоевский, природа осуществила в судьбе Ван Гога.

Ночное кафе Голландца. Сочащееся кровью — желтые лампы, бильярдное сукно, служитель морга — гарсон. Простые формы вечности. Простые формы мучительной вечности. Трудно представить более бесспорного художника, чем Ван Гог.

Набоков: отвращение к женщине

До «Лолиты» он написал девять книг. Все эти девять, а среди них «Дар», «Машенька», «Защита Лужина», могут быть охарактеризованы как обычные эмигрантские романы. Ну с прибамбасами, вроде втиснутой романом в роман истории Чернышевского, ну написанные более изощренным языком, чем эмигрантские романы, но все же эмигрантские, ни тематикой, ни мировоззрением, ни отбором героев не выбивающиеся из жизни. Случилось так, что «Дар» я прочитал еще лет в 15 или 16, в эмигрантском журнале «Отечественные записки» году в 1958-м. Журнал я взял почитать у Лизы Вишневской, младшей в семье Вишневских — репатриантов из Франции, поселившихся, приехав, на нашей Салтовке — окраине Харькова. Когда позднее, в начале 80-х годов, я жил в Париже, я опять увидел журнал с романом В.Сирина «Дар», и я перечитал роман. После «Лолиты» Набоков написал по-английски несколько тяжелых, условных, рыхлых романов: «Бледный огонь», «Ада», «Посмотри на арлекинов». Это романы типично профессорские, написанные умно, сложно, напичканные литературными изысками. Читать их тяжело. Временами в них присутствуют искры гениальности, но они подавлены потухшей золой. Набоков — автор одной книги, и эта книга — «Лолита». Не потому, что это роман о любви мужчины к девочке, то есть испорченной якобы, то есть клубничка якобы. «Лолита» экстремально интересная книга потому, что это роман об отвращении к женщине. «Гейзика» — мать Лолиты спортретирована с неподдельным отвращением со всеми ее сюсюканиями, штанами, сигаретами, с ее отвратительной душной любовью взрослой вонючей самки. Лолита так подходит Гумберту, так нравится ему потому, что она не женщина еще. Первично здесь отталкивание от мясомассивной туши с бретельками лифчиков, вонзившимися в тучную плоть, с брюхом, нависшим над трусами, отвратительной от бритых толстых ног до жирной волосатой макушки. А лица! Умащенные мерзкими кремами лица, о, эти лица булочниц!

В романе Гумберт на самом деле бежит от гиппопотамных объятий самки. Куда угодно, лучше бы в идеальную бесплотную любовь к духу юной леди, а не к самой леди. Потому что и Лолита обещает стать мясомассой Шарлоттой, «Гейзикой», как ее мать. Помню, как удручала меня грозящим призраком мясомассы Лены ее мать Марья Григорьевна. У меня случались даже наваждения, я помню, я старался гнать от себя мысли, что моя тоненькая возлюбленная станет похожа на ее мать, на толстую приземистую женщину. Роман Набокова — это погоня за вечной молодостью, а она, молодость — Лолита, убегает с другими. И старится. Душераздирающа сцена свидания Гумберта с семнадцатилетней беременной Лолитой. Старой Лолитой!

Для плоских натур, конечно, очевиден только один план книги: история влечения 37-летнего мужчины к 12-летней девочке. На самом деле история получилась куда более грустная: погоня за вечной молодостью обречена на неудачу, отвращение к женщине вечно и потому личная жизнь всегда неудачна. Неудача, крах Гумберта — это крах всех мужчин.

В «Лолите» попутно прекрасно сделан фон: Соединенные Штаты Америки. Я, помню, привез из Калифорнии в Париж кипу местных газет и изучал их потом на досуге. Фотографии школьниц, завоевавших призы на местном конкурсе красоты, соседствовали с описаниями всяческих спектаклей и вечеров пожертвований. Летние лагеря, подобные знаменитому лагерю «Кувшинка», где Долорес Гейз обучилась с верзилой Чарли первому сексу, предлагали свои услуги. Я узнал атмосферу «Лолиты».

В позднем рассказе «Запахи и звуки» (опубликован в журнале «Культ личностей») у меня есть эпизод, когда я просыпаюсь в мотеле университетского городка Итака, рано утром, от низвергающейся Ниагары в соседском туалете и как я узнаю звуки просыпающегося, кашляющего, шаркающего мотеля. О, это же сцена, когда под утро Гумберт и Лолита стали любовниками,— доходит до меня к середине дня. Я приехал в университет, где преподавал Набоков, в Корнелльский! Тут его звуки. Написав свою книгу, Набоков разослал ее в несколько издательств. В том числе и в «Олимпию-Пресс», в Париж, издателю Морису Жиродиа, ему, очевидно, последнему, ибо репутация у «Олимпии» была скорее скверная: он издавал дешевую порнографию (довольно невинную, кстати, на современный вкус). Шел 1952 год, и пуританская Америка ну никак не могла бы проглотить «Лолиту», об издательстве в Штатах, я думаю, профессор и не мечтал. Жиродиа выпустил «Лолиту» и тем изменил судьбу скромного профессора русской литературы, энтомолога-любителя.

Впоследствии Стенли Кубрик сделал фильм по роману «Лолита». Получив деньги за экранизацию, Набоков немедленно уехал в старую добрую Европу, поселился в швейцарском отеле, где и прожил последние годы жизни.

Я уже как-то упоминал, что в 1956 году, когда Жиродиа стали судить как издателя порнолитературы, Набоков отказался приехать и выступить на его процессе. Между тем Жиродиа заслуживал защиты — помимо Набокова, он в 1953 году впервые опубликовал книгу Берроуза «Джанки» и еще ряд больших авторов.

Репутация Набокова в России была одно время непомерно раздута. Особенно в советский период. Дело в том, что Набоков, как эмигрантский литератор, крайне учтив и рафинирован в своем стиле. Дорогу в СССР ему проложила «Лолита», а за нею прочли и другие его книги. Он опередил всех других писателей-эмигрантов. Однако вскоре стало ясно, что старомодная учтивость и сдержанность — качество всех эмигрантских авторов, а не достоинство исключительно прозы Набокова. Увы, Набоков все-таки второстепенный писатель. Кроме изысканной «Лолиты» у него мало что есть.

К тому же книги его разнобойные. «Приглашение на казнь» близко к Кафке почему-то, его рассказы похожи сразу на всех писателей, у него нет доминирующей темы. Даже «Лолита», казалось бы, удача, никуда не ведет. Это всего лишь очень талантливая безупречная книга, где все компоненты сложились удачно в единое целое: в шедевр.

Луи-Фердинанд Селин: желчный инвалид

Сухощавый, изуродованный на 1-й мировой войне, куда отправился добровольцем, желчный инвалид, мрачный писатель-пессимист, доктор Селин настолько ненавидел la belle France, ее порядки, ее государство чиновников и народ тоже, что соблазнился пришлыми немцами, прыщавыми блондинами, явившимися на землю Франции. Впрочем, вскоре он раскусил и немцев, и они уже не казались ему больше спасением. В книге «Из одного замка в другой» он на одном вздохе в одном многостраничном монологе карикатуризирует и высмеивает конец войны. Живописует замок Зигмаринген у Дуная и всех, кто скрывается с ним в замке: маршала Петена, премьера Лаваля и немцев тоже. И немцев еще как. В презрительных и сатирических тонах.

Начинал Селин в 1932-м. Он выпустил, ставшую культовой, книгу «Путешествие на край ночи». Она была подобна разорвавшейся бомбе, эта книга — настоящее мировоззрение злобного правого анархиста. От нее тянуло сероводородом — от этой книги. Селин получил за «Путешествие…» премию Ренодо. Гонкура — премию более престижную — он не получил. Уже тогда и только поэтому в душе его поселилась горечь. Очевидно, ему было важно стать первым. Книга впервые говорила простым, народным языком о простой, приземленной, грязной жизни. О войне, которая оказалась для Селина и его героя — грязной, неловкой и трагичной, о пребывании в роли «колонизатора» в Африке, о приезде в Америку, о работе врачом в кварталах для бедных. Последняя часть — о работе врачом — наиболее неудачная, потому что мрачные клинические приключения бедняка и бедняков так же скучны, как советские книги о колхозниках или бродвейские улыбчивые сказки о миллионерах.

Мой парижский приятель Ален Бастье, учитель, густоусый, в кепочке, поклонник Селина, скопил у себя дома коллекцию редких изданий книг Селина и о Селине, портретов и прочих раритетов, вплоть до записей голоса Селина. Для Алена Бастье Селин — бог. И еще для сотен тысяч французов. Селин, Несомненно, совершил революцию во французской литературе — он привел нового героя: брюзжащего нигилиста, говорящего языком улицы. (Так и вижу Алена, набивающего в свою машинку табак, широкое лицо простого работяги растягивается в улыбке: «Видишь ли, Эдуард, Селин — это бог».) Этот его новый герой Бенему наговорил немало интересных истин, зрение у него как у ребенка, потому он увидел множество голых королей и всякий раз восклицал, кричал, оповещал об этом.

Селин обновил французскую литературу, указав ей пример, что есть еще непочатые запасы народных слов, народного видения, народных мнений. До него французская литература говорила языком избранных интеллектуалов. У Селина чувствуется ненависть к интеллектуалам — он ненавидит Сартра и не скрывает этого в своих книгах. Селин органически честен, он такой, какой есть. И его герои — это его портрет. Никаких тут подделок. Раздраженный, желчный, ненавидящий весь мир инвалид — таков Селин. Спасает его только черный юмор. Его черно-желтый даже юмор.

Надо сказать, что «Voyage au bord de la nuit» не гениальная одинокая книга, как это принято считать. В 1933 году вышла в Париже в «Обелиск пресс» книга Генри Миллера «Тропик Рака», также революционная и беспрецедентная, на сей раз это был феномен американской и мировой литературы. В «Тропике Рака» также низкая жизнь: богема, анархическое существование, женщины, секс, впервые показанный крупным планом. Фонарик на половые органы партнеров. (Этого у Селина не было.) Появилась тогда и еще она тоже революционная книга, которая не смогла, увы, выбиться в ранг культовых и не стала революционной для английской литературы. Речь идет о книжке Джорджа Оруэлла «Down and out in Paris and London», где Оруэлл рассказывает о своем радикальном опыте жизни бродягой и клошаром в двух европейских столицах. Кстати говоря, Оруэлл дошел в своих опытах до такого радикализма, какой не под силу был ни Селину, ни Миллеру. Он не играл в бродягу. Он стал настоящим вонючим бродягой, обитателем ночлежек. Таким образом, Селин не был единственным, но он был наиболее последовательным нигилистом и правым анархистом. Для Оруэлла «Down and out in Paris and London» была случайной книгой, все творчество Оруэлла как лоскутное одеяло, из разных книг. «Прощание с Каталонией» противоположна «1984», а вот Селин продолжал в том же духе — делал черные пессимистические книги-монологи всю свою жизнь. Умер он в Медоне, в меховой безрукавке, запущенный и больной: его жена Лили, бывшая танцовщица, в соседней комнате давала уроки танца. Это был 1963 год. Селина опять начали печатать. Позади осталось сидение в датской тюрьме под мрачным грузом смертного приговора. (Однако, если бы Селин попался под горячую руку французским силам Сопротивления в 1945-м в Париже, его бы ничто не спасло. Так что ему повезло еще. Другой коллабарант — талантливый молодой писатель и журналист Бразильяк был расстрелян.)