Presentación:

¿Qué libro es este?

Tania Mikhelson

—¿Tiene usted gusto? —El joven Slava Mogutin (hoy reconocido artista, poeta y actor pornográfico) entrevistaba a su ídolo Eduard Limónov para el semanario «Gumanitarni Fond». Corría febrero de 1992, la URSS acababa de colapsar y el escritor había llegado a lo que quedaba en su lugar en «misión de reconocimiento». Iba a abandonar su carrera literaria para lanzarse a la política.

—Depende de lo que se trate —contestó.

—Bueno, gusto… en general, por decirlo así.

—Tengo gusto cuando quiero, pero no siempre es el caso —dijo el evasivo Eduard. Y, para no profundizar en cuestiones de estilo, aludió al mejor libro que jamás había firmado—: Basta con leer mi «Diario de un perdedor» para percatarse de mi excelente gusto estético.

Aquella jactancia no tenía como objetivo incrementar las ventas del libro, que había visto la luz en una Moscú todavía soviética solo unos meses antes. Antes al contrario, en su nuevo papel de hombre adusto y sobrio, se limitaba a rebajar a simple modelo de elegancia el que consideraba uno de «los dos libros más importantes de la época del yo [y] de la contracultura occidental» (el otro sería «Soy yo, Édichka», su anterior y más célebre novela). En términos más sencillos y personales, se trataba de la obra predilecta del escritor y hasta de alguno de sus personajes. Yelena Schápova, sin ir más lejos, a quien el narrador, autor y protagonista había estado a punto de estrangular y sin cuyo consentimiento formal el «Diario» no habría sido publicado, la destacaba como su creación preferida de entre todas las de su exesposo. El asombro del propio Limónov ante su «Cuaderno secreto» era tal que podría pensarse que se había secretado solo, sin su intervención directa, para verterse, junto con otras substancias corporales, sobre la hoja en blanco. Una vez vertido, aquel humor se habría ido solidificando hasta convertirse, a ojos del autor, en un libro de profecías que citaría y glosaría repetidamente como un canon. Y no sin buenas razones: veinte años después de haberlo imaginado en el libro, Limónov terminaría blandiendo armas de fuego, liderando marchas contestatarias y fundando un partido político de parias y artistas. Quizá, más que profeta, nuestro hombre no era sino un hombre de palabra dispuesto a cumplir lo que había prometido. En ese caso, el texto que tenemos entre las manos sería, a pesar de su condición «secreta», de la cualidad de «íntimo» que se le presupone a todo diario, algo así como un manifiesto político, una declaración de guerra, el anuncio de su firme voluntad de encaramarse al mausoleo con el gorro de astracán en la cabeza.

Los fragmentos que conforman este libro fueron recopilados hacia 1977 en una Nueva York fantasmática, que se presenta en ellos poblada de seres a medio camino entre las plantas y los animales. Limónov, superviviente de una catástrofe vital, explora esa selva como el naturalista curioso que siempre fue. Anda en busca de una editorial para su primera novela y de paso anota, como para sí mismo, un destilado de palabras en forma de pequeños poemas en prosa. La genealogía literaria del «Diario de un perdedor» conduce a «Las hojas caídas», del controvertido modernista Vasili Rózanov (hasta la disposición de los párrafos separados por asteriscos revela la cercanía entre ambos textos); no en vano la hojarasca es uno de los motivos reiterados en el «Diario». Son memorias, fantasías, sueños y bosquejos que tal vez habrían sido escritos en verso si Limónov no se hubiera expatriado. Por pragmatismo, por el miedo, perfectamente fundado, a que su poesía no sobreviviera a la traducción, por un lógico estupor ante el inglés circundante, lo cierto es que Limónov abandona la lírica para concentrarse en los géneros prosaicos. Sin embargo, puede decirse que el «Diario» es la última obra del poeta vanguardista Limónov, su poema definitivo.

En un prefacio para sus «Obras seleccionadas» de 1998 explica:

Allá por 1966, cuando emprendía mi carrera literaria de joven poeta, mi intención era dejar tras de mí un tomito desgreñado, lleno de genio y en tapa blanda. Aspiraba a ser un Lautréamont tenebroso, a consumar una vida secreta y a morir joven, quién sabe si de tifus o de cualquier otra enfermedad repugnante. Escribí ese tomito desgreñado y lleno de genio, «Diario de un perdedor», a los 34 años (antes había escrito un libro absolutamente demencial, «Soy yo, Edichka»), pero no morí.

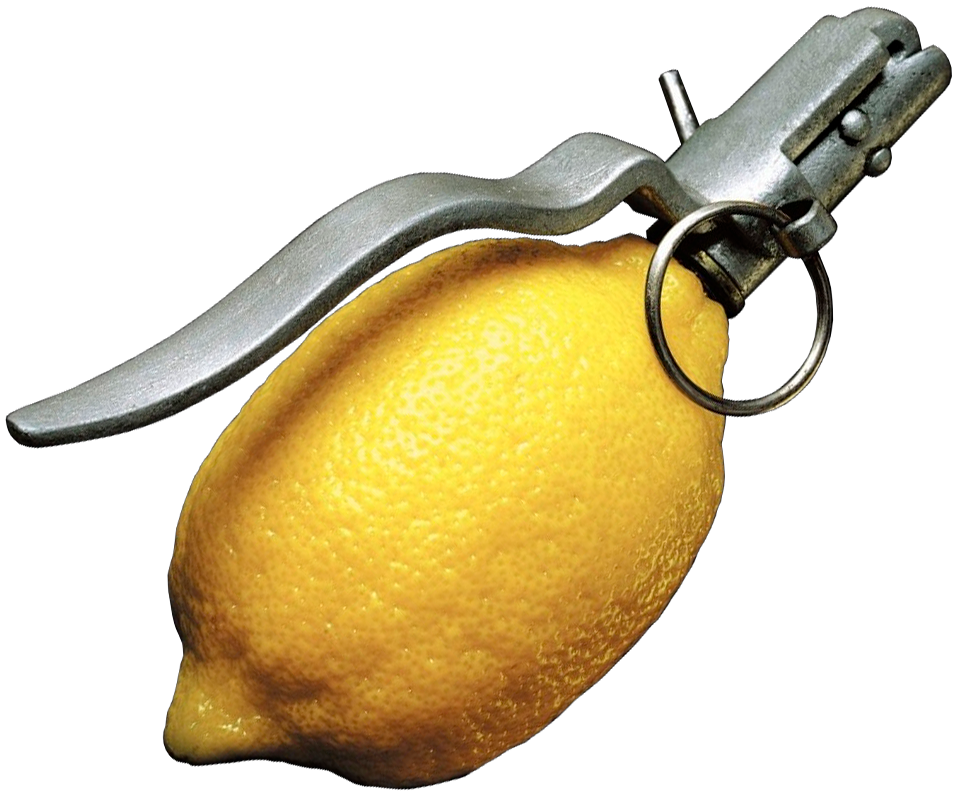

Puede que así se resuelva la controversia entre lo secreto y lo manifiesto: el «Diario» se compone como un testamento, a sabiendas de que se considerará expresión de las últimas voluntades de su autor, y como una confesión por la que Eduard Limónov será juzgado y recordado. Si el punto final, en el fragmento que concluye la obra, lo pone una de esas balas con las que el autor lleva páginas flirteando es porque el libro había sido escrito para poder morir a la mañana siguiente. Y si hubiera de llevarse al más allá un solo documento, la fe de no haber existido en vano, Limónov se pertrecharía sin duda del «Diario de un perdedor». De ahí la gravedad del texto, que rozaría lo patético si no fuera por los constantes guiños de un escritor eternamente coqueto, casi juguetón.

Ya en el título, siempre y cuando lo traduzcamos al inglés, Limónov juega con el tópico del manuscrito encontrado. Los llamados «losers», según esclarece el artículo supuestamente extraído de la «Enciclopedia Británica» que precede al texto principal, son una tribu de atolondrados que pierden sus efectos valiosos, a sus amores, a sus amigos y, al final, hasta sus diarios íntimos. Dentro de la lógica de un inglés soñado, la etimología del gentilicio conduce a una de las acepciones del verbo to lose: a saber, «extraviar« (potieriat, en ruso), que en la lengua materna de Limónov solo significa «perder algo», pero nunca alude al fracaso ni a la derrota. Y si en el título original («Dnevnik neudáchnika») Limónov usa un vocablo que proviene de «malograr», el significado profundo, secreto y riguroso de neudáchnik parece llegar a percibirse solo a través de otra lengua. Se puede imaginar a un fracasado que se refugia del frío invernal en una biblioteca pública y aprovecha para buscar en una enciclopedia escrita en una lengua extranjera que apenas entiende la respuesta al enigma: ¿quién soy yo? Aparte de un epígrafe, la entrada que copia minuciosamente sirve de recordatorio para quien dé con el manuscrito. Y, si lo hace el propio autor, la explicación de quiénes son los perdedores debe recordarle la tribu a la que pertenecía antes de pasar a la humanidad triunfante y olvidadiza. Cualquiera que lea el texto original y que sepa qué significa ser un loser se ve ante la tentación de corregir el presunto malentendido del seductor Limónov. Por desgracia, en nuestra traducción perdimos este juego de palabras, basado a su vez en un equívoco filológico. Siempre hay un punto ciego en el que se pierde algo.

En el cóctel de géneros que prepara Limónov hay, igualmente, pérdidas: si se trata de un diario, ¿dónde están los días? No resulta fácil establecer la época en la que fue escrito: la primavera se alterna con el invierno y el otoño prima sobre las demás estaciones. Si se trata de un manifiesto, ¿cuáles son sus fines? Tal vez la voluntad de poder esté por encima de los programas políticos, quizá con excepción de ese fundamental «uníos». Si se trata de un manuscrito hallado, se obvia la figura de su descubridor. Seamos francos, los descubridores no existen, y Limónov prescinde de la falsa modestia: el intermediario sobra. El autor soy yo. Y vosotros me estáis leyendo a mí, a mí, en persona, pues mis libros son yo y yo soy mis libros. Autor, narrador y protagonista nos apelan directamente desde el título:

«No sea perezoso, eche la cabeza hacia atrás y mire hacia arriba ⟨…⟩ Allí estoy yo, prácticamente en bolas»

(véase el íncipit de «Soy yo, Edichka»). Y mientras las treinta y cinco editoriales que rechazan la novela se eternizan, se enredan y finalmente pierden la oportunidad de reconocer al nuevo Lautréamont (ni siquiera saben valorar al primero, de quien venden su tomo desgreñado y en tapa blanda a un dólar, se lamenta Limónov en uno de sus cuentos), el autor desconocido intenta seducirnos con su prédica:

«No me leáis, no es para vosotros, son nuestros secretos, secretos íntimos entre Édichka y yo».

Al parecer, la estratagema funcionó, y la primera publicación de algunos fragmentos del «Diario» se adelantó un año a la de «Édichka», que fue también parcial. Las dos corresponden a 1978 y 1979 respectivamente y vieron la luz en revistas parisinas de la emigración soviética. Transcurridos otros cuatro años, el texto íntegro apareció por primera vez en su idioma original en Nueva York, seguido por la edición francesa de Albin Michel en 1982. La traducción al inglés, pagada por el propio autor con su magro sueldo de mayordomo nada más terminar el libro, nunca sería publicada.

Una nueva edición en ruso, en 1991, anticipó la llegada de Limónov a Moscú al año siguiente: el antiguo escritor, de ahora en adelante líder político, la arrojó sobre millones de nuevos y jóvenes perdedores como un llamamiento a filas. Volvía además a la patria, donde seguían vivos sus progenitores. Quizá a causa de esto último prefirió extirpar de la edición rusa el fragmento titulado «Los padres» y sustituirlo por un texto nuevo, en el que un «desconocido e insignificante escritor del siglo XX» exhorta al guerrero adolescente a apretar el gatillo: «¡Por Édichka, hijos de puta!». Si fuera así, Limónov estaría enmendando su «Diario» como quien revisa el propio testamento. Nuestra edición, a los cinco años de su muerte, ha preferido conservar ambos capítulos.

Tania Mikhelson

En Santiago de Compostela,

octubre de 2024