Часть 6. Разговоры и вокруг…

Глава 13. Кто Вы, Эдичка?

Разговор первый с Лимоновым: Каждый человек — миф

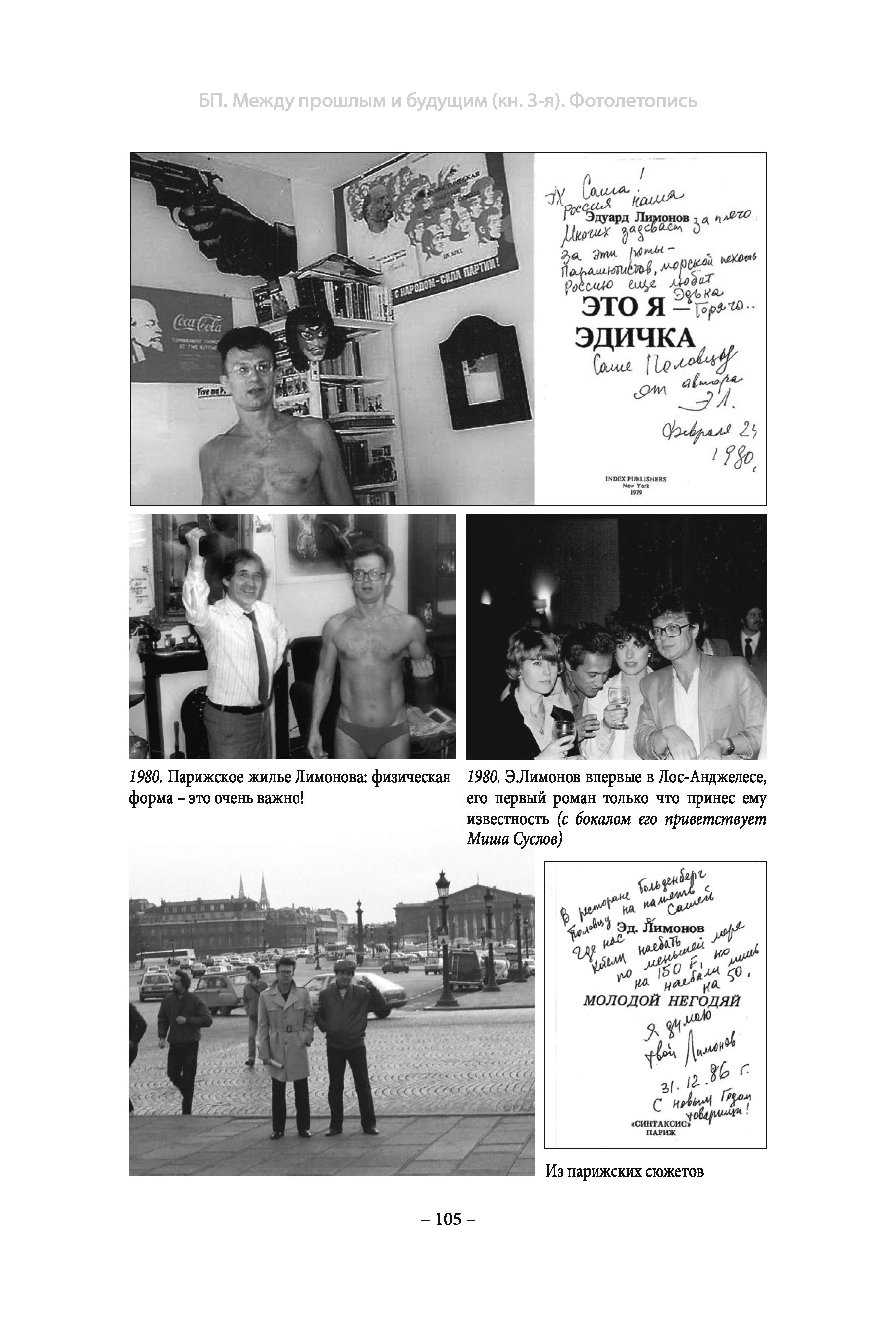

В конце семидесятых — сначала в Париже, в издаваемом тогда Николаем Боковым журнале «Ковчег», а вскоре и в Нью-Йорке — отдельной книгой вышел на русском языке роман Лимонова «Это я — Эдичка». И почти сразу даже те, кто не читал романа, стали иметь о нем свое мнение. При этом все знали, что книга — необычная, смелая, вызывающе откровенная.

Кто-то вообще не считал роман литературой, но лишь упражнениями в порнографии, отказывая Лимонову в наличии писательского дара. А было — и что называли его провокатором, льющим воду на мельницу советской пропаганды. Другие же посчитали Лимонова одним из самых ярких и талантливых писателей, работающих в русском языке.

Мне роман показался крайне, даже болезненно поэтическим. Я потом возвращался к его главам, перечитывал, чтобы утвердиться в этом ощущении — или от него отказаться. Не отказался. Я и сейчас, когда писательская популярность Лимонова поддерживается ежегодно новой книгой,— а они выходили даже и при его двухлетней отсидке в заключении,— так думаю.

*

Вот и получается, что его первая книга стала не просто заявкой автора на свое место в современной литературе — но утвердила своим появлением жанр, в котором Лимонов продолжает работать и сегодня при всем разнотемье его новых опусов. А тогда почти сразу книга была издана во Франции, в Западной Германии и в Голландии.

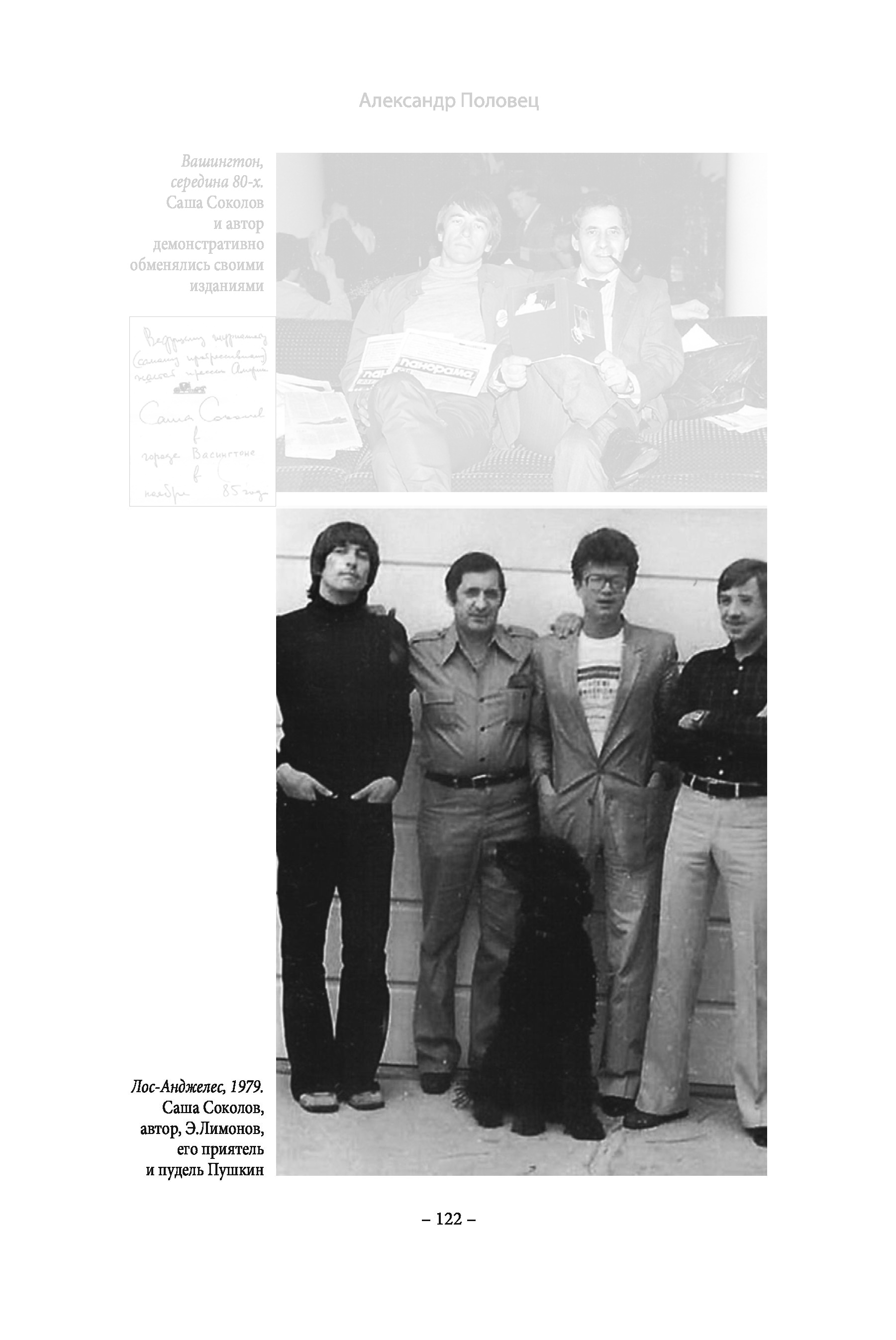

Не случайно, наверное, в 1981 году в Лос-Анджелесе, на упомянутой во вступлении к этим главам писательской конференции, не было выступлений, так или иначе не касавшихся Эдуарда Лимонова — и личности тоже, не только его творчества. Вот она, слава, о чём мы тоже говорили с ним в тот год, но об этом — ниже.

А спустя несколько месяцев мы с Сережей Рахлиным, незадолго до того примкнувшим к редакции «Панорамы», чтобы составить 50% её тогдашнего творческого коллектива (другие 50% составлял автор этих заметок) уехали на неделю в Северную Калифорнию…

*

Конечной целью поездки был Сан-Франциско: кому доводилось ездить по этому шоссе, знает — оно имеет свой номер, как и все другие. У этого — номер был «1». Наверное, исчисление их начинается с западной части Североамериканского материка, потому что западнее был только океан. Тихий. Великий. Потрясающий — тоже было бы верно: своей необъятностью, даже когда линия горизонта сокрыта ночной тьмой, угадывается эта его необъятность, его величие.

Днем же (а ночью я бы теперь не рискнул пробираться по узкой дороге, двум встречным машинам с трудом разминуться, зажатой между каменной стеной — склоном горы, и пропастью, на дне которой плещется прибой). Жуть — но и безумно красиво. А тогда, ровно четверть века назад — рисковал. Итак — в Сан-Франциско. Но не сразу: в прибрежном Монтерее, отстоящем в двух часах автопути от Сан-Франциско, меня ждали, как мы условились, поселившиеся там на какое-то время Саша Соколов и Лимонов.

*

Избегая подробностей,— а их было немало приведено при тогдашней публикации текста наших разговоров,— я сохраняю лишь то, что помогает мне и сегодня утвердиться в своем отношении к тому, что тогда существовало, и что состоялось в творчестве и в судьбе писателей, но и к последующим коллизиям в их судьбах, вплоть до нынешних дней.

Ну вот, например, я спрашивал его:

— Эдик, один из самых частых вопросов, на который можно услышать ответ от тех, кто читал твой первый роман: не о себе ли он? Наделив героя своим именем, ты неизбежно оставил место для вопроса — насколько аутентичен герой автору. Тем более, что биографические данные во многом совпадают. Так кто же он, Эдичка — ты?

— Это секрет,— рассмеялся Лимонов.— Куда интереснее, если я не отвечу на этот вопрос. Пусть сами догадываются.

— Ты хочешь сказать, что для литературы это неважно?

— Да. Оставим хлеб будущим исследователям.

— После «Эдички» ты написал еще две книги — они сюжетно как-то связны с первой?

— Я всегда пишу о себе. Все писатели пишут в какой-то степени «о себе»; но я пишу о себе впрямую. В этом смысл — мои книги связаны — я продолжаю в них быть, перехожу из книги в книгу.

— «О себе» — понятно, но может же тебя творческая фантазия и увести куда-то?

— Нет,— ответ Лимонова прозвучал категорично,— в основном, я реалист. Единственное, что я себе позволил, так это во второй книге — «Дневник неудачника» — воссоздать ситуации из будущего. Но это не фантазия, а литературный прием.

— На конференции в Лос-Анджелесе ты заявил с трибуны, что не считаешь себя русским писателем. Но почему? Может, ты просто не видишь будущего за русской литературой вне России?

— Пока я пишу по-русски, естественно, я русский писатель. Моё желание нельзя понимать буквально: я сказал, что не считаю себя «русским писателем» в том смысле, что отказываюсь писать на традиционно русские темы. Например, писать о России. Я, может быть, даже не умею, не способен писать о России. Наверное, потому, что прозаиком я стал только здесь. Во всяком случае, свой первый роман я написал здесь. До этого я никогда не писал в прозе больше 50 страниц.

Видимо, оттого, что я ощутил себя писателем здесь, и пишу я об этой жизни.

А может, это моя особенность человеческая — жить сегодняшним днем, забывать прошлое. Конечно, совсем забыть его невозможно, разве что до какой-то степени. Я — русский писатель. Нужно быть сумасшедшим, чтобы отрицать это! Если я даже буду писать по-английски, я буду русским писателем. Это ведь не только вопрос языка. Но я сформировался в России, я русский и никогда не смогу стать американцем. Я (может, это ужасно звучит) против того, что понимается под русским писателем — нечто вечно консервативное, недвижное… и совершенно твердолобое.

*

— Но тогда поставим вопрос так — ты русский поэт?

— Безусловно. Потому что поэзия — более консервативная форма творчества.

— Как по-твоему,— процесс отторжения всё большего числа русских писателей и поэтов от российской земли — на пользу он или во вред русской литературе?

— Я считаю, что это очень здорово! Конечно, будет масса жертв. Часть литераторов в эмиграции погибнет — в творческом смысле. Но эмиграция безумно оживит русскую литературу: она даст ей новые силы, новые темы, продвинет её в настоящий мир. Россию одни рассматривают как тюремную камеру, другие склонны считать ее теплицей, комнатой со спертым воздухом — я имею в виду культурный климат России.

Поэтому очень здорово, что открылись, наконец, двери — и мы вышли в этот мир. Полихорадит, пройдет трудный период и, наверное, русская литература обогатится массой хороших вещей. У Запада есть чему поучиться, даже у презираемых всеми авторов бестселлеров. Кстати, они совсем неплохие профессионалы… Русской литературе, искореженной идеологией, недоступны сегодня даже такие вот немудренные книги.

— Это, наверное, не вполне справедливо — «вершины» всё же сильны, но нет дробротного среднего уровня… Не так ли?

— Эта тема заведет нас далеко. Конечно, есть советские писатели, которые пишут на совсем неплохом уровне. Они есть и пишут иногда лучше, чем многие уехавшие писатели. Но в той же России существует целый ряд запретных тем. Например,— секс, за который на меня все дружно набросились два года назад, а теперь не менее дружно начинают хвалить. Тема совершенно не изведанная русскими писателями, даже слов соответствующих не имеется в нашей письменности. Вот я и столкнулся с необходимостью употреблять отвратительные ругательства.

Может быть, через одно литературное поколение эти слова станут вполне приличными. Область секса — только один пример. Русские люди и русская литература не очень «флексибл», не гибкие они. Видимо, это результат более чем шестидесятилетней изоляции — и духовной, и культурной. Я считаю, что России пора приобщиться к общемировым ценностям. А потом разберемся — что плохо и что хорошо в этих ценностях.

— Несмотря на шокирующие читателя элементы, «Эдичка» может казаться произведением лирическим, даже трогательным… Сам-то ты как это представляешь?— спросил я Лимонова. В его ответе сегодня следовало бы, и мне безумно хочется сделать это сейчас,— поставить подряд три восклицательных знака, читатель без труда заметит — где именно.

— Конечно,— согласился Лимонов.— Это «лав стори», история любви — все остальное потом. Я и не пытался писать книгу о политике, я далек от всего этого. Я далек даже от социологии. И включил я эти элементы в книгу только как неотъемлемую часть сознания моего героя. Не писал я книгу и об эмигрантах, как это многие поняли. В сущности, я написал экзистенциалистскую книгу о любви. Герой мог быть китайцем, приехавшим в Японию… «Лав стори», культурный шок, меняющаяся вдруг жизнь — это могло быть где угодно… Мог быть американец, приехавший в Москву.

Я знаю одного кубинского писателя — с ним в Советском Союзе произошла подобная история с любимой девушкой. Он живет в Париже и, после выхода моей книги по-французски, он позвонил мне и сказал об этом. В 1976 году я встретил в одном из Университетов Калифорнии немца, который, приехав в Америку, тоже испытал культурный шок. А он всё же из Западной Германии человек. И его бросила здесь любимая женщина. Эта история — вечна. Всегда она была, есть и будет. Всё остальное — постольку поскольку…

*

— Читают ли книгу в России, есть об этом сведения?

— Да… Даже журнал «Ковчег» с неполным её вариантом стоил в Москве на «черном рынке» 45 рублей. Сейчас, после статьи в «Литературке», может даже и больше. («Литературная газета» тогда поместила тенденциозный обзор книги Лимонова, пытаясь создать искаженное впечатление о жизни эмигрантов из СССР в Америке.— А.П.) В России мало моих книг: наверное, организации, ведающие засылкой книг в СССР, расценили мою как… просоветскую и отказались ее переправлять. Даже тот номер «Ковчега», где она была напечатана, отказались перебрасывать. Но я знаю людей, которые ее там читали. Значит, всё же попадает. Некоторые ее там любят, другие говорят — автор хочет только денег. Хотя, кто их не хочет? Насколько я понимаю, Пушкин тоже всегда хотел денег за то, что он писал. И это — нормально.

— А как ты сам относишься к тому, что твоя книга используется советской пропагандой для дискредитации эмиграции?

— Ну и что? Западная пропаганда использует Солженицина. Это же идеология. У них свои дела. Что я могу сделать? Не могу же я им запретить. Единственный выход — не писать. Но это абсурд. Кстати, в той же статье в «Литгазете» её автор Почивало восклицал с совершеннейшим недоумением: «Вот был против Советского Союза, теперь — против Америки… Оригигнал!»

Смешно!— я думаю, это самая лучшая похвала. Я не то, чтобы над схваткой: я не стараюсь быть над ней, я просто использую ситуацию как прием. На Конференции я сказал, что сейчас быть русским писателем тяжело, потому что со всех сторон нас используют. Даже израильтяне используют какие-то вещи, написанные об Америке, чтобы убеждать евреев ехать в Израиль. А вот вышла моя книга по-французски и ее там используют те, кто хочет доказать — какие плохие Соединенные Штаты.

— Может быть, сейчас уместно вернуться к первому вопросу. Задавая его, мы имели в виду не сексуальные переживания героя и их соответствие твоему собственному опыту, а скорее то, как корреспондируется отношение твоего героя, выраженное в книге, к Америке, к Западу, с твоим собственным отношением, как человека и как писателя.

— Я считаю, что тогда многое было недалеко от истины, а себя я считаю чрезвычайно честным писателем: у меня расстояние от первичного чувства до бумаги самое короткое. У других есть «фильтры», самоцензура. А я себя мало цензурирую — это моё качество, как личности, я вот такой родился, ничего не поделаешь. Если меня сейчас попросить рассказать об Америке, я могу поведать массу иных вещей и получится в достаточной степени не то, что все ожидали бы. Всё куда сложнее… Я пытался передать, что действительно чувствовал. А временами у меня было полнейшее отвращение к тому, что я видел.

Мы помолчали, размышляя над услышанным, и Лимонов продолжил:

— Почему я дал герою свое имя, рискуя многим? Мне хотелось максимально усилить эффект правды, правдивости всего происходящего. Я хотел так дать в лоб, чтобы все поняли — это серьезно и правдиво. И я никого не хотел эпатировать. Можно было бы написать для нашего сумасшедшего русского читателя массу вещей пострашнее, чем те, что в книге, но я убрал наибольшие страшности просто потому, что психология человека такова, что он не верит в самые большие ужасы. Есть и предел того, до чего можно доходить в литературе. Я надеюсь, что остался как раз на границе позволительного. Эффектом я доволен, все-таки это была моя первая книга. Кажется, я, наконец, почувствал себя по-настоящему свободным.

— По мере того, как успех и признание приближаются, меняется ли твое отношение к Америке, к окружающей жизни?

— Я, честно говоря, перестал уже как-то замечать, какая она жизнь — американская или еще какая-то. Выучив язык, и уйдя из «русского гетто», я где-то к середине 1977 года потерял границу между «той» и «этой» жизнью. Всё стало элементами моей собственной жизни. Я иногда говорю американцам «вы», а потом осекаюсь — «мы» ведь! Иногда, правда, думаю, как советский гражданин я не боюсь этого сказать, и ничего тут нет удивительного, это глубоко внутри… Но всё чаще я совершенно четко ощущаю — я здесь!.. Ладно, спросите меня что-то острое. Что-нибудь эдакое «селедочное», не эмигрантское. Ну, спросите меня — хочу ли я быть богатым? Богатым и свободным?

— А что — пришел финансовый успех, и ты это приравниваешь к свободе?

Что он ответит, думал я: ведь ответит его характер, если ответ будет откровенным. А мне, и правда, это было интересно, не обязательно в связи с моим собеседником, а так — вообще. Признаюсь, мне это и сейчас интересно. Даже особенно — сейчас: в одной из наших недавних встреч я спросил Лимонова — не хотел ли бы он снова побывать в Штатах? «Может быть… Только ведь потом меня не впустят обратно в Россию». Выходит, свобода имеет свои пределы… А тогда он ответил следующее:

— Безусловно. Как и для всякого благородного человека, деньги для меня никакой ценности не представляют. Но те возможности, которые они дают, я бы с удовольствием использовал. Мне, например, очень хочется поехать в Гонконг! И пожить там, скажем, год. Как здорово! И я бы поехал, но не могу себе позволить…

— А почему именно Гонконг?..— Сегодня я бы этого вопроса не задал, знаю — почему.

— Любопытный город,— ответил Лимонов.— Я очень люблю фильмы о Джеймсе Бонде. В них действие часто происходит в городах вроде Гонконга. Погоня, стрельба… я это очень люблю. Люблю приключения. Просто поехать в Гонконг, пожить там год и посмотреть — что произойдет.

— Как бы поставить себя на карту?

— Конечно! Это очень интересно. Приезжаешь в совершенно незнакомый огромный город, восемь миллионов китайцев, или сколько их там, английская цивилизация, полисмены в пробковых шлемах. Опять же опиум… Приятно будет потолкаться там, походить, попробовать всё…

— Как в фильме «Эммануэль»…

— Да, может быть. Я насмотрелся этих фильмов, и ничего плохого в этом не вижу. Мне репутация серьезного писателя не грозит, поэтому я не боюсь сказать, что очень люблю фильмы о Джеймсе Бонде — это моё любимое развлечение.

*

— А не кажется ли тебе, что эти фильмы привлекательны тем, что они как бы творят новые мифы нашего времени, сродни древнегреческим?

— Совершенно верно! Я тоже пытаюсь создать миф о себе. Каждый человек, я думаю, миф. А мне еще Бог дал возможность говорить об этом.

— Ну, хорошо, получил ты, скажем, миллион,— приставал я к Эдику.— Что бы ты стал делать? Отгородился бы от мира, как Солженицын — стал бы новым «вермонтским отшельником» — и писал бы, писал бы… — так?

Ответ Лимонова впечатлил меня ровно настолько, насколько может впечатлить удачная шутка. А сейчас я знаю — не шутил Эдик:

— Ну, нет! Я бы закупил оружие, нанял бы мерсенерис (наемники — А.П.) и сделал бы маленький переворот в Латинской Америке или в какой-нибудь азиатской стране. И сам бы участвовал, это же интересно! Погибнуть с честью — какой конец для русского писателя! При захвате острова Санта-Люсия или как он там… Это моя любимая тема. Я всегда говорю: ну вот, исполнится мне 40, потом — 50. Что впереди?

Стать неповоротливым старым писателем, менять жену на более молодую — неинтересно же. Вообще, надо вовремя уйти. Этот вопрос пока еще не подошел ко мне вплотную, но я о нем думаю. Уйти, закрыв за собой дверь! Это ничего общего не имеет с политикой, это — чисто персональное. Каждый должен вовремя уйти, как боксер уходит с ринга, и уйти надо хорошо.

— О, выходит, ты любишь власть!— полушутя прокомментировал я, надеясь продолжить безумно интересную тему,— не так ли?

— Конечно,— не задумываясь, он даже привстал, отвечая,— это одно из самых больших удовольствий в жизни!

*

— Ну, хорошо, армии у тебя вроде нет, разве что читательская, и как ты мог бы реализовать свое стремление к власти — владея умами людей как любимый писатель, так что ли?— Я ожидал, что сейчас мы оба рассмеемся, но нет — Лимонов оставался серьезным и продолжал:

— Быть духовным вождем совсем неплохо! Это очень приятное занятие. Я, конечно, иронизирую, но все же власть — это хорошо… Кстати говоря, моя книга «Дневник неудачника» как раз и посвящена этим скрытым желаниям человеческим, часто насильственным. Там у меня тоже есть о власти: «Хорошо стоять в смушковой шапке на мавзолее, когда сотни тысяч, миллионы юношей в военной форме проходят перед тобой, старым пердуном,— это очень приятно!»

В каждом из нас, нормальном человеке, тысячи всяких людей,— неторопливо продолжал Лимонов.— Это не большое открытие, но часто об этом забывают… В «Дневнике неудачника» я пытался передать насильственные желания человека, который находится на дне общества. А ему так хочется всей этой жизни — красивых автомобилей, красивых женщин… много женщин. Это же нормально!

— А где будет опубликована вторая книга и когда?— спросил я его тогда.

— «Дневник неудачника» продан издательству «Индекс», выпустившему «Это я, Эдичка». Книга на грани набора… Вообще мне страшно не везет с моими изданиями: сначала их все не хотят, потом все снова хотят. «Эдичка» разошелся очень большим, рекордным тиражом, но это мало что изменило. Надо надеяться, что глубокой осенью книга выйдет. А третью книгу — у нее еще нет русского названия, по-английски она называется «In the belly of the beast» — я еще никому не предлагал, я её сейчас просто переписываю на машинке.

— И где бы ты хотел видеть ее опубликованной?

— В журнале «Новый мир»,— рассмеялся Лимонов.— Я имею в виду, что хотел бы публиковаться в журнале с возможно большим тиражом, чтобы достичь наибольшего числа читателей. Сейчас меня ни один русский журнал не публикует.

— Ну, и традиционно: каковы твои ближайшие планы?

— В сентябре я возвращаюсь в Париж, потому что вторая моя книга должна выйти по-французски, сейчас она переводится. Я должен поработать с переводчиком, а по дороге заеду в Лос-Анджелес.

— Дает ли европейская жизнь Лимонову-писателю такой же материал, как Нью-Йорк?

— Я езжу в Европу по делам — там мои издатели. К сожалению, я не зарабатываю деньги в Штатах. Но уже второй год живу на то, что получаю от литературы. Я всё равно зарабатываю меньше, чем например, американский «тракдрайвер», водитель грузовика… Мне достаточно — я не привык к роскошной жизни. Это и так достижение, что русский писатель живет на Западе на свой собственный литературный труд. Но каждый раз нужно торговаться, маневрировать.

Вот пример: французы при заключении контракта поначалу предложили в несколько раз меньше, чем я в итоге получил — нужно за себя постоять. Они мне сказали, что издали какую-то книгу американского автора и заплатили ему меньше, чем мне. А я ответил — он же американец, у него есть мама и папа, бабушка и дедушка, которые при нужде ему дадут деньги. А у меня это единственное средство к существованию. Мне 37 лет. Я был кем угодно: в одной Америке я сменил 12 профессий, а теперь хочу уделять всё время литературе.

— Не как в России?…

— Единственный раз мой приятель Дима Савицкий напечатал в многотиражке «За рулем», что ли, семь моих стихотворений. Это — всё. Не был… не состоял… не служил… Я яркий пример нонконформиста. Зарабатывал деньги шитьем брюк и еще разными странными способами. Всё свое время отдавал писанию стихов. Иосиф Бродский говорит, что я хорошо пишу стихи.

— Ты много читаешь?

— Массу книг, минимум десяток каждый месяц, даже если очень занят. Исключительно на английском языке. И не потому, что я русофоб, а просто по-русски особо и нечего читать — сногсшибательных открытий не происходит.

— Ну, а видишь ли ты для себя реальной цель писать по-английски?

— У меня есть гигантское желание, но силы воли недостаточно… Я не могу со всей определенностью сказать — да, я буду писать по-английски. Но я буду очень стараться: иногда мне кажется, что я очень хорошо владею английским, свободно. Я читаю книги с дикой скоростью по-английски, как русские. Для меня это большое достижение, потому что я приехал в страну, не зная ни слова. Но писать?— я постараюсь…

Я постараюсь…

*

Эта беседа была записана в июле 1981 года… Потом мы виделись с Лимоновым многажды…

Но здесь, в пересказе той беседы, мне кажется уместным сохранить и эти подробности нашего разговора — даже и сегодня, спустя много лет. Тем более еще и потому, что в изданном в Москве сборнике «Между прошлым и будущим», тексты многих «разговоров», приводимых и в этом издании, вошли лишь отчасти, фрагментами.

Разговор второй: Я — представитель богемы

И вот — сентябрь 82-го…

Лимонов снова оказался в Калифорнии: отчитал лекции в калифорнийских университетах, встретился с читателями — незадолго до того при нашей редакции образовался самодеятельный клуб любителей литературы. Какой там клуб!— клубик: человек пятнадцать пытались не пропустить нечастые приезды литераторов — из других штатов, иногда из Европы. Советских тогда в наших краях почти не случалось. А если приезжали, почти всегда — в университеты: те приглашали, и даже платили. Доллары.

Остановился Лимонов у меня — в небольшой квартирке, которую я снимал в тот год в не лучшем, не боюсь признаться, районе города. Но это как раз здесь, года за четыре назад, на электрической машинке отстукивались столбцы первой начатой мной газетки — «Обозрения»… здесь же записывал я передачи-пятиминутки для американского радио, конечно, на русском языке… И здесь же, незадолго до приезда Лимонова, на полу, покрытом истертым ковром, верстались и клеились первые полосы самого первого выпуска «Панорамы».

Теперь же это помещение использовалось, главным образом, как гостиный двор для прибывающих ко мне иногородних коллег и знакомцев (разумеется, тех прежде всего, кого следовало приютить у себя). И вообще квартирка очень годилась для подсобных нужд издательства.

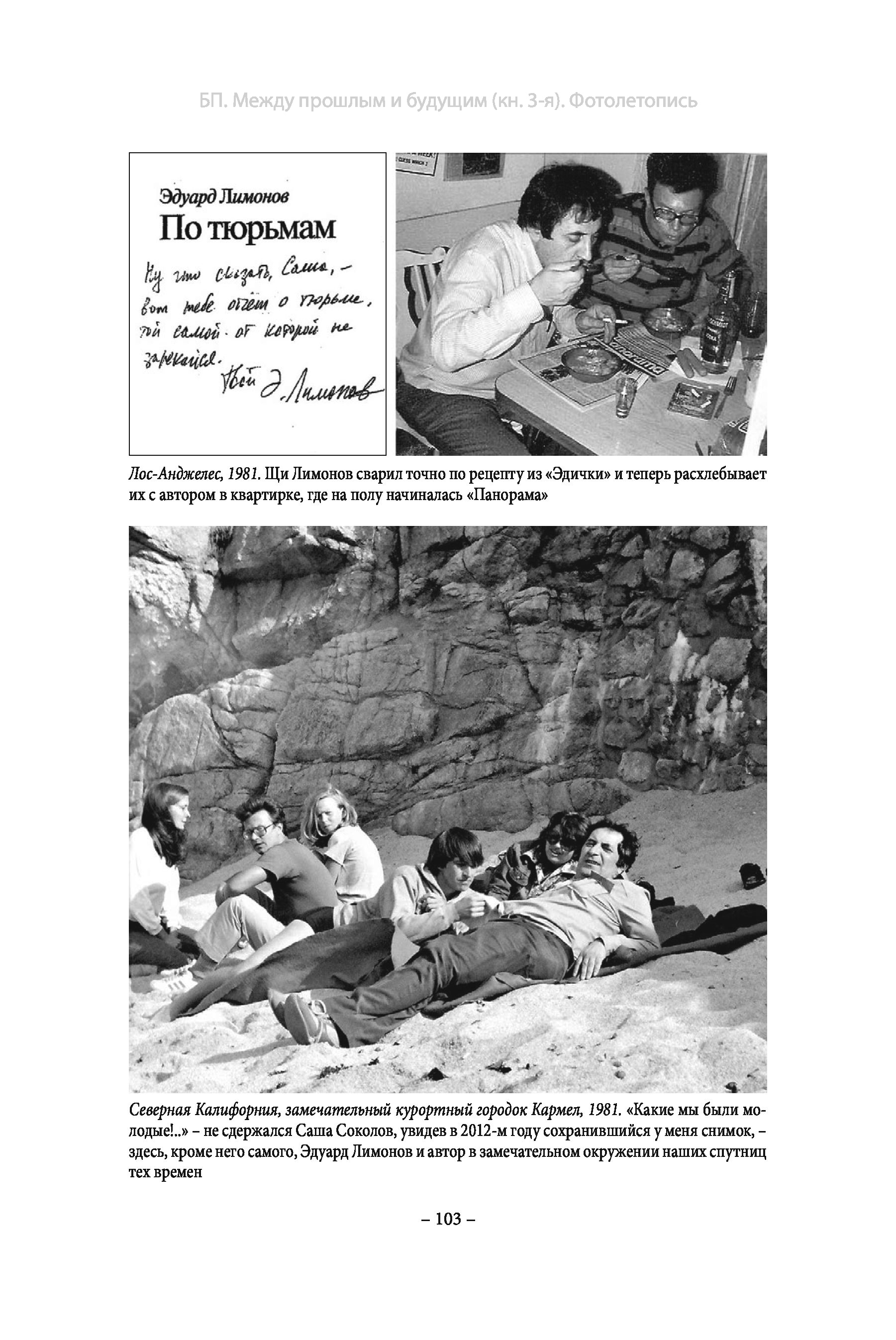

Уважив мою просьбу, Лимонов изготовил щи — по рецепту, приведенному им в «Эдичке». Ели мы их два последующих дня. И когда дно емкой кастрюли обнажилось, оказалось, что разговоров у нас набралось достаточно для нового текста, условно говоря, интервью в газету. Хотя, какого там интервью — трепались не переставая; будучи впоследствии записанным, этот трёп приобрел следующий вид.

— А помнишь, еще год тому назад ты говорил: «Мне репутация серьезного писателя не грозит…» Ты и сейчас так думаешь?

Эдик нахмурился, а потом сказал примерно следующее:

— Трудно понять о себе — серьезный ты писатель или нет… Меня приглашали и в Оксфорд, и в Корнелльский университет. Вот сейчас еду в Стэнфорд. Наверное, для того, чтобы считаться «серьезным» писателем, нужно обязательно «быть приглашенным» в Кэмбридж или в Гарвард. А туда меня еще не приглашали,— смеясь, добавил он.— Моя первая книга поставила меня в позицию как бы литературного хулигана. Все люди как люди, пишут о серьезных вещах — о «пробуждении религиозного сознания», например, или нечто тому подобное. И занимаются они чем-то серьезным — например, ненавидят советскую власть… А я, вроде как шпана от литературы.

И герой у меня такой — шпанистый. Занимается он совсем «несерьезными вещами» — секс, «драге». Кто-то философствовал и говорил о том, что нужно себя перестроить, ходить в церковь, «жить не по лжи»… А мой герой вроде бы и не очень к этому стремился. И я говорил вместе с ним — «лив ми элоун!» (оставьте меня в покое — англ.). Но сейчас, по-моему, читатель начинает понимать, что секс — это тоже достаточно серьезно. Он, секс, может буквально угробить всю жизнь. Или, наоборот, превратить ее в цветущий рай, сделать «парадайз». Тело — это очень важно в нашей жизни. И если говорить серьезно,— наверное, я все же серьезный писатель. Потому что я обращаюсь к основным, к глубоким жизненным проблемам, к фундаменту этих проблем.

В другой раз я спросил Эдика… Нет, сегодня всё же следует писать — Лимонова: недавно он вошел в своё седьмое десятилетие, а это и правда серьезно. А я все — Эдик, Эдик… При первой публикации было так уместно. Но не сейчас, когда он столько себе напридумывал в жизни (или, может, точнее сказать — себя в жизни), что она попросту вышла из-под его контроля. Теперь другие люди и другие обстоятельства ведут Лимонова. А тогда я спросил его:

— Сам-то ты что сейчас читаешь из написанного по-русски? И следишь ли за периодикой?

— По-русски, по-моему, ничего нового, что можно было бы считать выдающимся явлением, назвать не могу. Разумеется, это в моем, писательском понимании. Читатель, естественно, может иметь другую точку зрения… Русская периодика почти заглохла: были вот в Париже два интересных журнала — «Эхо» и «Ковчег», они уже практически закрылись, года полтора, как ни одного нового номера не выходило. «Континент» — сами знаем, это журнал, так сказать, «партийный». Что там читать — там у них всё по «струне и дисциплине». О других журналах мало что могу сказать… Вообще-то, меня в литературе интересуют прежде всего вещи необычные, такие тёмные углы и закоулки, чего, вроде бы, и нет в русской литературе.

— Ну как же — нет! Вот журнал «22», на мой взгляд,— один из самых интересных сегодня. Там и Милославский печатался, многократно после этого обруганный,— помнишь «Собирайтесь и идите»? В русской прессе время от времени возникают незаурядные вещи. Вот я и хочу понять, почему ты так безразличен к ней — времени на чтение нет или ты априорно не приемлешь её?

— Я думаю, что когда появляется что-то действительно стоящее — об этом всё же узнаешь. А вот чтобы постоянно читать… Я эти журналы никогда не покупаю, не выписываю их. Если что и попадет в руки — пролистать такой журнал можно, по-моему, в полчаса. И — всё. Юра Милославский мне представляется действительно одним из самых интересных писателей моего поколения. Многие его рассказы я знаю еще по Харькову, где мы жили и встречались с ним,— теперь он публикует их здесь.

— Кажется, когда ты говоришь о своих друзьях-писателях, ты становишься многословнее, нежели, когда говоришь о себе.

— Отвечу: знаешь, о других, конечно, сказать легче. Вообще же, честно говоря, мне все зарубежные русские журналы кажутся провинциальными. Литература, которую они публикуют,— она вся находится в периоде, я бы сказал, «модернизма». Это все еще пеленки — и для писателя, и для литературы. Я, между прочим, всегда говорил, что русская литература последних двадцати лет ужасно подражательна. И поэзия, и проза. В поэзии, например, целое поколение людей подражало Пастернаку. Потом — Мандельштаму.

А свой голос — очень редок. И тогда, и сейчас. И это сгубило огромное число пишущих, множество талантов. Потому что каждый такой путь хорош для одного-двух писателей. Платонов, например, очень хороший писатель. Но он — один. И не может быть триста Платоновых! О чем тут говорить. А наша неофициальная литература всегда находила себе вожака… Каждый писатель находил себе «вождя и учителя» и слепо за ним следовал. Я горжусь тем, что к каким бы истокам мои стихи, например, не отсылали, но прошли годы, а моя книжка стихов, единственная опубликованная,— она так и осталась. Это очень самостоятельная книжка на фоне всего, что тогда делалось. Другое дело, как эти стихи могут оценивать. Но они самостоятельны. И проза, которую я стал писать — тоже ведь не ткнешь пальцем и не скажешь: вот это под такого-то писателя, а это — под такого-то. Поэтому у меня высокие требования и к другим.

— Вернемся, однако к периодике. Есть у тебя какое-либо объяснение тому, что все попытки издания серьезных журналов предприняты в Европе, в Израиле? А в Америке и попытки такой не было… Разве что, за исключением журнала «Глагол», выходившего в «Ардисе» — но и тот два года уже не выходит…

— Я думаю, тому множество причин. Во-первых, Америка стремится всех приехавших сделать «американцами». Здесь климат жизненный такой: он заставляет людей как бы перемалывать себя и становиться другим. Вместо того, чтобы обращаться к прошлому и пытаться создавать, например, русские журналы, возникает немало других забот. Люди пытаются адаптироваться, начать жить по-новому. К тому же, в Европу, во Францию, в особенности, стекались люди, чего-то уже добившиеся в литературе.

Париж — вообще традиционное место культурной эмиграции, особенно — русской. Там русских писателей, русских художников больше «на квадратный метр», чем здесь. Там больше творческой интеллигенции. Поэтому они, естественно, всё время пытаются что-то сделать. Но я — против такой самоизоляции. Я понимаю, что нужны русские газеты. Вот, например, «Новое Русское Слово» — газета существует много лет, у нее сравнительно большое число читателей.

Но литературный журнал все же требует много большего числа людей, говорящих по-русски, он требует, чтобы образовался какой-то потенциальный читательский контингент. И требует другого культурного климата. Русский литературный журнал можно выпускать в России, но глупо пытаться выпускать его за границей. И существующие журналы тому пример: они, как правило, невысокого класса — им нужно заполнить каждый номер, но это сложно — просто не хватает творческого материала. Отсюда — снижаются критерии, предъявляемые к публикациям.

— Читают ли тебя в России, что тебе об этом известно? Какова реакция российского читателя на то, что ты пишешь?

— Конечно, читают. Я там, как будто, один из самых популярных писателей, хотя экземпляров моей книги — я говорю об «Эдичке» — там немного. В прошлый раз я говорил тебе, что соответствующие организации в Америке и в Европе, занимающиеся переправкой книг, мою книгу и журнал «Ковчег», где впервые были опубликованы ее главы, отказались распространять в России. Но книги находят туда путь, их читают, и я слышал немало отзывов: например, о том, сколько они стоят на книжном рынке — цена «Ковчега» там дошла до 80 рублей за экземпляр.

А сама книга — вполне серьезно рассказывали,— менялась на три экземпляра «Архипелага ГУЛАГ». По-моему, это естественно: «Архипелаг» — книга полезная, но скучная и читать ее страшно. Мою книгу, наверное, читают с большим удовольствием: для исстрадавшегося российского читателя интересны приключения моего героя.

— Я в прошлый раз спрашивал, не трогает ли тебя, что у этого многострадального российского читателя может создаться, скажем так,— несколько одностороннее впечатление об эмигрантском здесь существовании. За этот год твоя точка зрения не переменилась?

— Да нет же! Книгу-то я писал, в общем, и не об эмиграции, хотя и есть в ней какие-то ее черты. Это, в основном, «лав стори» — рассказ о любви. И я уже столько раз это повторял! Еще раз говорю — если бы уж я хотел написать книгу об эмигрантах, я бы написал её по-иному. А то, что там происходит, эмигрантская среда к ним — только «бэкграунд», фон.

— Я, наверное, неточно поставил вопрос. Я говорю не собственно об эмигрантской судьбе как таковой, а об американской действительности, в которой мы живем. Ты описываешь некоторые действительно мрачные стороны жизни, они каким-то образом преломляются, возникает твоё к ним личное отношение, и всё это приходит к читателю уже от тебя. Верно, ведь? Другой-то писатель, выбрав туже ситуацию, те же коллизии, передал бы их по-иному…

— Видишь ли, даже когда я жил в Москве, среди своих друзей, они всегда считали меня несколько странным человеком — и творчески, и в других смыслах. Вот сейчас думают — чего это я вдруг стал писать о сексе? А это — не вдруг. Я писал о нем еще в 1969 году. Например, поэма «Три длинные песни» — она вся эротична, она вся — о сексе. У меня всегда был интерес к этой теме. Я никогда не был «нормальным советским гражданином», и таким остался.

Эмиграция же, в основном, состоит из «нормальных людей» — бухгалтеров, продавцов, инженеров и так далее… а я таким никогда не был. Я — представитель богемы и я много взял из этой среды — хорошего и плохого. И развивался-то я, вероятно, как-то искривленно, на обычный взгляд — странно. У меня всегда был интерес к извращенным, с точки зрения нормального человека, ситуациям. Для меня это — нормально, а для них — нет. И с этим ничего не поделать…

— Что нового произошло в твоей жизни за этот год? Как издательские дела — какие книги вышли? Что с твоим сценарием?

— В этом году у меня уже вышли три «иностранные» книжки — я имею в виду в переводах — голландский и немецкий «Эдичка». На французском вышла моя вторая книжка, в конце апреля. И только после этого вышла она по-русски — я говорю о «Дневнике неудачника». Еще должна выйти книга на русском языке в издательстве у Синявских в Париже. 5 книг за год — это, вроде, неплохо. Французскому издательству я продал третью книгу — «История его слуги», у тебя сейчас ее русский вариант. В мае следующего года выходит «Эдичка» в издательстве «Рэндом Хауз». Это для меня большая победа, я добивался этого столько лет, и вот, наконец-то!

— Это что — заслуга твоего литературного агента?

— Да нет, агент тут не при чем. Я ей посоветовал отдать туда книгу. Попался очень необычный редактор, Эрл Макдональд. Он всегда выбирает такие, мягко говоря, трудные книги. Его предыдущая книга была написана Джеком Абботом — «В брюхе зверя».

— Выходит, судьба книги на Западе в огромной степени зависит от личного вкуса того, к кому она попадает для первого прочтения?

— Да, и еще от множества вещей. Наверное, какую-то роль в решении редактора сыграло и то обстоятельство, что книга уже вышла на трех языках — он читал её по-французски. В общем, я, честно говоря, доволен, как складывается моя литературная карьера. Кажется, мне успешно удается войти в интернациональный мир.

— И все же, насколько ты близок сегодня к тому, чтобы начать писать по-английски?

— Как ни странно, это зависит от моих финансовых дел. Я горжусь тем, что уже два года живу исключительно на свои литературные доходы. И хотя я еще далек от того, чтобы чувствовать себя в этом смысле достаточно свободно, но всё же… Для того же, чтобы написать книгу по-английски, мне нужно куда больше времени. По-русски я могу написать, скажем, две книги в год, но написать одну английскую книгу — на это мне потребовалось бы минимум полтора года. И на этот период я должен быть обеспечен финансово. А пока у меня такой ситуации не сложилось: я не могу позволить себе такую роскошь — засесть за английскую книгу и медленно ее писать.

— И это — единственная причина?

— Пожалуй… да. Единственный способ научиться писать по-английски — это начать писать. Конечно же, у меня словарный запас в английском не так велик и не так развит, как в русском. Но я думаю, что основным качеством, необходимым для того, чтобы перейти на другой язык, я обладаю. Очень часто я уже и думаю «по-английски». Хотя мой английский далеко не так совершенен, как, например, у Наврозова. Или у Бродского. Зато у меня есть потрясающее качество — я очень гибкий человек.

Я знаю, что часто мне что-то труднее сформулировать по-русски, чем, пусть на неправильном, но английском языке: это сказывается досточно долгий американский опыт. Я очень хочу начать писать по-английски, даже просто для себя. И я знаю, что если у меня достанет на это сил — я выйду победителем. Ну, а по-французски я стал говорить, я читаю, хотя мой французский пока много слабее английского. Но он вполне достаточен для того, чтобы объясниться и чтобы меня поняли. Все знают, в этом деле главное — смелость.

— Говорят, во Франции иностранный акцент принимают много хуже, чем в Америке. Французы к иностранцам не так лояльны…

— Это всё, в общем, не совсем так. Париж, например, город интернациональный, там всегда полно туристов.

И никого особенно не трогает, как ты говоришь: деньги платишь — значит, ты хорош, на каком бы языке и с каким бы акцентом ты ни объяснялся. Хотя, конечно, Франция, в отличие от Соединенных Штатов, государство более национальное. Франция населена всё же французами, а не всяким «сбродом», как Штаты. Естественно, им было бы приятнее, если бы все говорили на чистом французском языке. Но — времена меняются.

Ну, а со сценарием — долгая история. У меня купили его…

Но актер, которого наметили на главную роль,— Патрик Довер, один из самых известных молодых актеров (его всегда в опросах называли вторым или третьим по популярности), покончил с собой несколько месяцев тому назад. Если в течение года они не выплатят договорную сумму, я могу забрать сценарий. Наверное, так и будет — как обычно, деньги они собрали именно под этого актера, что обеспечило бы гарантированные кассовые сборы.

— Отдав свое имя литературному герою, не хотел бы ты сам сыграть его?

— Ну, нет! Для этого я уже недостаточно молод — ведь ему, герою, должно быть около 30 лет. Ну, и потом, я ведь не актер и не тешу себя подобными мыслями — стать им когда-нибудь.

— Ну вот, ты говоришь, что ты для чего-то нового, могущего каким-то образом изменить твою жизнь, чувствуешь себя недостаточно молодым. Такое я от тебя слышу впервые… А тебе все еще хочется произвести переворот в какой-нибудь южноамериканской республике?— напомнил я ему.

— Почему же нет, хочется, конечно!— Я ожидал, что он рассмеется, как хорошей шутке. А он отвечал очень серьезно.

— Хочется поучаствовать в каком-нибудь беспорядке. Что я и сделаю. Мне всегда хотелось этого, просто я себе не позволял, но мог бы давным-давно. Видишь ли, я еще очень честолюбив. Мне не хотелось бы подставлять себя под пули «ни за фиг собачий», умереть никому не известным. Это неинтересно. Но я, наверняка, пересекусь в своей жизни где-нибудь с подобными событиями. Я на жизнь смотрю очень фаталистически. И я всегда ощущал себя не только писателем. Я бы не хотел умереть профессором, преподающим русскую литературу где-нибудь в заштатном университете. И я стараюсь следовать этой линии — не поехал же я в какую-нибудь Миннесоту, а я поехал в Париж. Мне всегда хотелось быть на виду. Детское желание — но…

— Вот вчера ты встречался с эмигрантской аудиторией, а перед этим выступал в университетах перед американскими студентами. Как бы ты определил главное различие в этих встречах? Я говорю о восприятии слушателями тебя, того что ты делаешь, как ты это делаешь. Какая аудитория тебе показалась более адекватной в этом смысле?

— Видишь ли, по сути своей, я — писатель для молодежи. Мой опыт подтверждает это. Особо — мой опыт в иностранных изданиях. Я виделся с читателями, мне присылали письма, я подписывал в магазинах книги — в основном, это была молодежь — от 20 до 30 лет.

— Не знаю, насколько это — правило… Вот в прошлом году я поместил в «Панораме» отрывки из «Эдички» и, естественно, реакция читателей составила довольно широкий диапазон: кто-то беспощадно ругался (в первую очередь, в адрес редактора — как, мол, можно печатать такое!). В других письмах выражалось понимание авторской позиции и даже восхищение силой и степенью выразительности его метода. И, представь себе,— эти отзывы принадлежали людям пожилым, умудренным определенным жизненным опытом, чей, кстати сказать, литературный вкус для меня лично вне всякого сомнения. Не парадоксально ли это? Возможно, когда ты пишешь, ты, в первую очередь, апеллируешь к молодому читателю. Но как складывается потом читательское отношение…

— Тогда я могу поправиться — наверное, книга эта («Эдичка») нравится и молодым, и другим, уже прожившим жизнь. Я хочу сказать, что люди среднего возраста наиболее склонны к компромиссу, они, в основном, конформисты. Они уже похоронили идеалы молодости и еще находят в себе силы признаться в собственном провале своем, как человеческой личности. Потому что, когда человек становится стандартным инструментом, он более склонен к консервативным взглядам, он в большей степени склонен поддерживать общство, в котором живет. Он просто устает…

А к старости у многих наиболее честных людей появляется новое видение, у них как бы открываются глаза. И они с эдакой легкой грустью вдруг начинают понимать что-то новое для себя. Я встречал немало таких вот всепрощающих и всепонимающих стариков. Люди же среднего возраста, как правило, буржуазны. Как, впрочем, и сама буржуазия есть средний возраст человечества.

— Ты сейчас говоришь о возрастном различии. Но, допустим, и та, и другая аудитория — люди одного возраста. Какова в этом случае разница в восприятии тебя, твоей книги русскими эмигрантами и, к примеру, американцами?

— Видишь ли, пока опыт познания американской аудитории у меня невелик. Я много ездил по американским университетам, но слависты — народ особый. По ним судить нельзя, у них к русской литературе специальный интерес. Хотя, на последней моей лекции в Калифорнийском университете, народ был разный — и слависты, и с других кафедр. И вопросы были разные, в том числе — лично обо мне, о моих взглядах на разные проблемы.

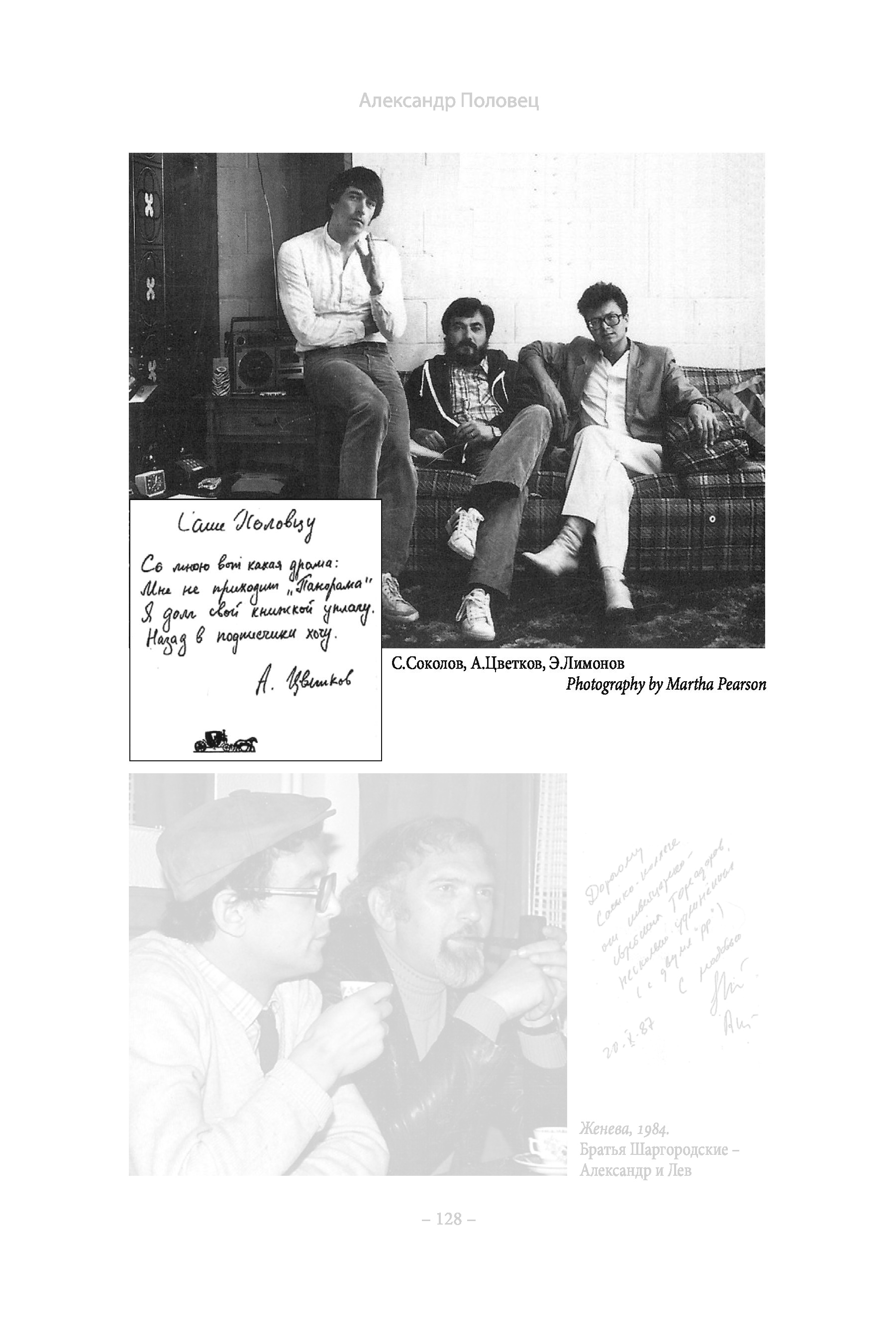

Я не думаю, что многие из тогда присутствовавших читали мои книги — славистов там было меньше половины, а на английском книга еще не вышла. Пришли они, я думаю, потому что им любопытно было услышать меня,— представленного им в качестве одного из самых противоречивых современных русских писателей, к тому же пишущего отличное от того, к чему они, вроде бы, привыкли — «вот в России, мол, всё плохо, а здесь всё хорошо». Тема выступления была довольно приблизительна — о новой волне в русской литературе. Сюда я обычно включаю Юру Милославского, Сашу Соколова, себя, Сережу Юренена, Зиновия Зинника.

Понравилась мне книга «Псих» Александра Невина. Я бы и рецензию написал на эту книгу — жаль, что уезжаю скоро. Ну, а разница мне представляется в следующем: американец, который приходит на мои лекции, более свободен, более открыт, он менее экстремист, чем русский читатель, в своих реакциях на то или иное. Он менее нетерпим. Если нам, русским, что-то кажется выходящим за рамки традиций, стандартов, первое наше желание — быстро вытеснить это из себя каким-то образом.

Воинственное отрицание — это первая реакция нашего читателя. Это — реакция большинства. Не могут они относиться к этому спокойно, как к литературной категории. Ужасная нетерпимость! Это даже не советская наследственность, как многие считают, а чисто российская традиция, вошедшая во всех, кто там жил, даже независимо от национальности.

А вообще, как было бы славно, если бы не было национальных различий, этого разделения по национальностям! Я вот не хочу чувствовать себя русским. Я стараюсь меньше себя чувствовать русским. Я желал бы, чтобы и шведы, и французы, и евреи чувствовали себя членами одной общечеловеческой нации. Я, например, с удовольствием женился бы на негритянке. Даже «мор фан» — веселее!

*

Теперь Эдик рассмеялся, и было непонятно, он всё еще серьезен или шутит, и я заметил:

— Хорошо бы, только вряд ли до этого созрело человечество… я имею в виду и твои матримониальные устремления.

Здесь мы оба рассмеялись, а Эдик продолжил:

— Ну вот, все говорят — не созрело… Это же мракобесие! Мы живем в XX веке!

— Ну и какие же твои ближайшие планы?

Эдик помолчал, как бы прикидывая мысленно свой маршрут.

— Отчитаю в Калифорнии лекции — и назад, в Париж. С короткой остановкой в Нью-Йорке, до начала декабря — уладить какие-то дела с изданием английского перевода. Так что, привет тем, кому нравятся мои книги, и тем, кто уже (или еще) не в соответствующем возрасте. Можешь познакомить их вот с этим рассказом, он из недавних и еще нигде не публиковался. Видимо, я передам его, в числе других, в немецкий «Плейбой» — я перед самым отъездом из Парижа получил от них такое предложение.

*

Примечание. Декабрь 1982 г.— эта дата стояла в первой публикации наших разговоров, за ней следовал рассказ Лимонова «Press Clips», вызвавший очередную волну читательских писем в редакцию. Впрочем, так случалось всегда.

Не верил я тогда серьезности намерений Лимонова — принять участие в каком-нибудь государственном перевороте, или в чем-нибудь таком же «веселеньком». Выходит, был я неправ: где-то сохраняются у меня фотографии, присланные Лимоновым из Сербии — вот он в окопе, целится куда-то из пулемета, что ли, или какой-то другой убойной штуковины, с его припиской, что-то вроде: «Несколько албанцев уже уложено…».

Я чуть ли не умолял его в ответном письме: «Эдик! Да брось ты, ради бога, эту фигню, заигрался, будет с тебя! Садись, работай!». И вот его ответ, дословный: «Ты был последний, кто меня понимал…».

Да нет, ошибался Эдик: этого я как раз никогда не понимал.

Но и при этом сохраняется очень ностальгическое отношение к тогдашнему Лимонову, в общем-то, еще едва выросшему из харьковского мальчишки-хулигана, из московского поэта богемного андерграунда, жившему шитьем брюк для модников из его круга. И не только… Отношение это в большой степени переносится и на нынешнего Лимонова — и с этим ничего не поделаешь: так уж мы устроены.

Что же касается сантиментов — мои заметки казались бы мне неполными, если бы я не упомянул сегодня визит к Лимонову, чья неприязнь ко всему советскому и казарменному мне была хорошо памятна с давних времен. Не то — теперь…

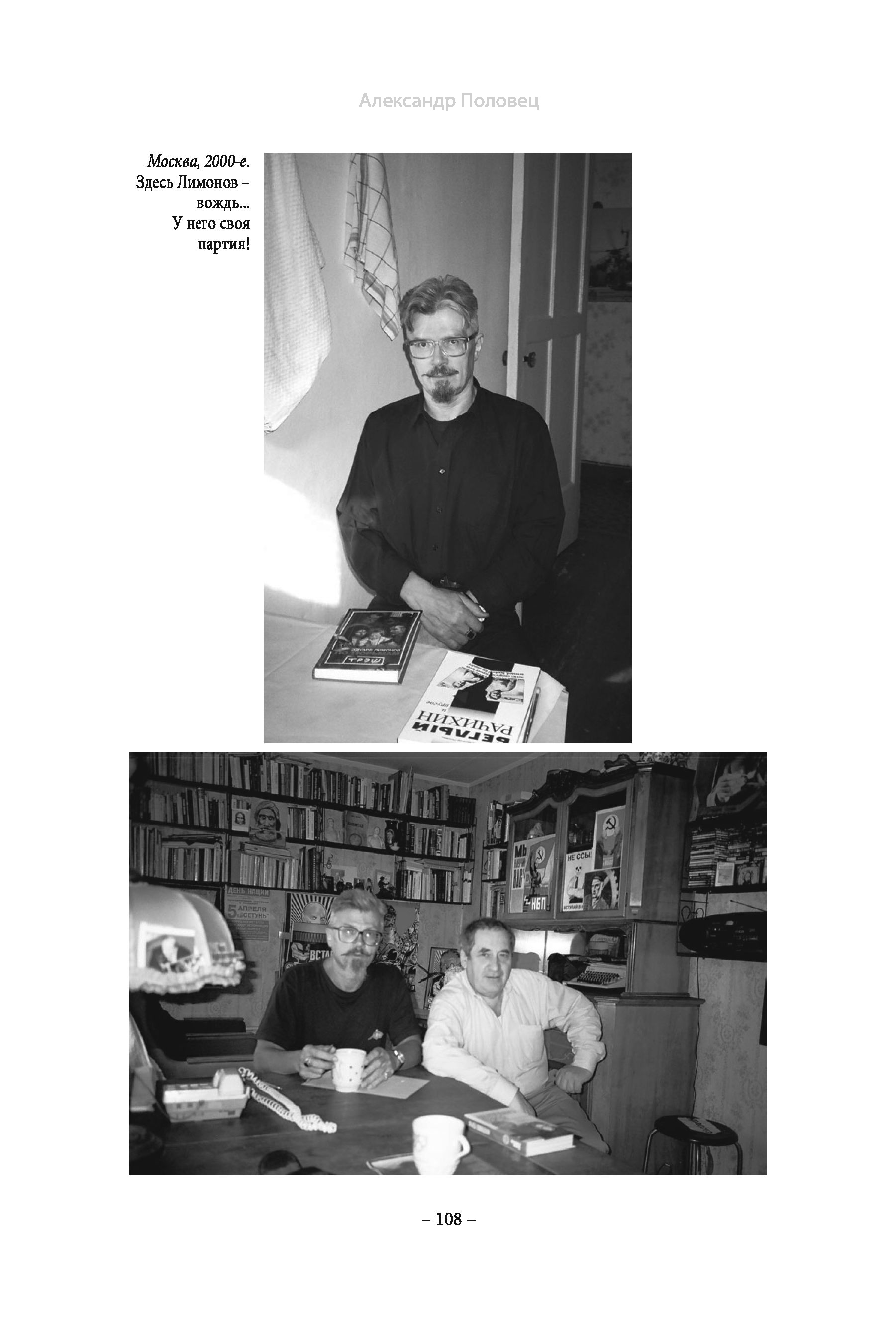

Если не ошибаюсь, в 2000-м навестил я Лимонова в квартире добротного арбатского дома, что почти напротив Вахтанговского театра. Казалось бы, чего желать лучше? Только он готовится к переезду куда-то в Алтайский край. Там у него, объясняет он, много товарищей по основанной им «национал-большевистской» партии — «партайгеноссе», что ли?

Дверь мне открыла белобрысая девица, коротко, почти наголо стриженая, на вид лет пятнадцати, вся такая «панковая» и очень серьезная. Лимонов оттеснил ее от двери и почему-то сразу стал меня заверять: «Ей уже есть восемнадцать!»

Наверное, последнее, что мне пришло бы в голову, это интересоваться возрастом его подруги, было о чем помимо этого поспрашивать друг друга — ведь последний раз мы виделись в Париже, лет десять назад.

Я осмотрелся в квартирке — скудное убранство, мебели почти нет, на стенах — плакатные портреты: какие-то красноармейцы, красные знамена и звезды. Очень было похоже на его парижское жильё — хотя, кажется, об этом уже было выше… Оттуда, рассорившись вдрызг, от него убегала Наталья и потом сюда возвращалась. Просидели мы недолго — оба куда-то торопились, условились встретиться в другой раз.

Другой раз, даже другие разы — я стал бывать в Москве чаще — произошел спустя два с лишним года, уже после его лагерной отсидки — добился всё же… (Ахматова однажды выразилась, когда ей сказали — сослали Бродского; говорят, она даже как-то и не очень огорчилась: «Они же «Рыжему» биографию делают!..» Вот так и с Лимоновым.)

И совсем недавно, в его новой квартире, где-то за Курским вокзалом, «новой» очень условно: то же убранство, квартирка совсем запущенная, в подъезде — строительный мусор.

И еще появилась собака — щенок, крупный годовалый питбуль, он всё норовил зайти со спины, пока мы сидели за кухонным столиком, и тогда я начинал себя чувствовать неуютно. Эдик это заметил, и Настя, все та же, и так же стриженная, и так же похожая на подростка, увела собаку в другую комнату. Я оказываюсь за этим столиком каждый приезд, в этот раз я занес бутылку водки и какую-то снедь: была годовщина кончины Медведвой.

Эдик признался, что, по его мнению, Наташка ушла из жизни из-за непрошедших чувств к нему… Может быть. Хотя настоящая причина — передозировка наркотиков — могла быть и случайной. Кто сегодня скажет… Они же давно, очень давно не были вместе.

А его партия,— рассказывает Эдик,— численно выросла многократно — за время, что он оставался в заключении. Всё же мне казалось, что многие его приверженцы и сами-то не очень понимали — за что надо бороться, хотя против кого — было ясно и без программы, которая сама по себе не очень внятно изложена. Но все они изначально задиристы, хулиганисты, и только имя их вождя для них священно. При этом, мне представляются, очевидными истоки этого поклонения — они, конечно же, лежат в литературном даре Лимонова, в его книгах. Он сейчас издается, действительно, массовыми тиражами, что для нынешних лет есть чудо.

Когда-то Лимонов признавался мне, что самая большая его писательская мечта — взять интервью у Каддафи, но тогда я как-то об этом не задумывался. Не то — он: вернувшись из эмиграции и начав с вмешательства (разумеется, на личном уровне) в балканскую сумятицу, он в какой-то момент, почти перестав писать, появился вдруг на первых полосах московских газет.

Со стороны я видел в этом своего рода эпатаж, забаву уже не вполне молодого человека — о чем честно и сообщал ему в нашей тогдашней переписке, призывая вернуться в литературу. Ответ его повторно цитирую дословно: «…Вот и ты перестал меня понимать — был последним». А я и вправду перестал — искренне опасаясь последующих похорон незаурядного литературного дара, которые казались мне не за горами.

Слава богу, в этом я обманулся: подаренную им новую его книгу я прочел не отрываясь. Хотя были к тому и свои причины. С его согласия приведу ниже несколько страниц из «Книги воды»— в ней он не впервые вспоминает эпизоды из наших калифорнийских лет — а ведь я и сам забыл, честно говоря, что это я его знакомил тогда, в начале восьмидесятых, с Медведевой — потом он забрал Наташу в Париж. А он — не забыл, оказывается, и еще много чего не забыл: мне говорили, что и в других книгах он вспоминал что-то из нашей молодости.

И еще: Лимонов пишет, не переставая,— как только управляется за всеми сопутствующими его политической активности обстоятельствами? Но он и много читает: по его просьбе я передавал ему из Америки английские книги — биографию Клинтона, еще что-то…

Что будет дальше с Лимоновым — один Господь знает. И, наверное, еще те, кто политическую активность писателя Лимонова принимает всерьез и близко с сердцу,— вот отсидел ведь он, хоть и не весь срок. Пока же при нашей арбатской встрече в отрощенной бородке и усах «а-ля Дзержинский» он стал почему-то мне напоминать не этого палача, но стареющего китайского кули. А он так и тянет телегу, в которую некогда впряг себя то ли из мальчишеского азарта, то ли из честолюбия. А телега эта своей тяжестью набирает инерцию и уже толкает его самого в направлении, которое, может быть, поначалу он и не выбирал. И с ним в упряжке — его ребята, во многом честные и отчаянные, этого у них не отнимешь, да что говорить — вон, все есть в газетах.

А вообще-то, кто скажет сегодня, что ждет страну, в которой снова живет Лимонов?

*

В самый недавний приезд в Москву я вёз Лимонову скопированные на компьютерную дискету фотографии четвертьвековой давности — где он с Наташей, здесь, в Лос-Анджелесе, где мы вместе на парижских улицах. И те, что сделала наша знакомая Люба, профессорша из Техаса — это когда мы с Эдом поминаем Наташу бутылкой «Гжелки»…

Не случилось передать ему эту дискету, хоть и два-три раза мы перезванивались — то он не мог, то я был занят. Квартиру Эд снова поменял, звал меня куда-то на Павелецкую, только предупредил, что у метро встретит не он, а некто и отведет «куда надо»… в бункер. Куда? Не поехал я к Павелецкой, сославшись на какие-то домашние обстоятельства, а если честно,— побоялся: пасут ведь его, как пить дать, соответствующие службы, а у меня въездная виза на год, хоть и «многократка» да долго ли ее закрыть. Была — и нету. Сын-то мой пока в Москве, внуки с ним.

*

Эду я что-то объяснял, наверное, он всё понял — ладно, говорит, мы друзья были и остаемся, я всегда помню присылаемые тобой очень нужные тогда доллары: ты печатал меня, а больше — никто…

На том мы тогда и попрощались. А вернувшись домой, я переслал ему фотографии электронной почтой — с третьего раза, вроде прошло: один из трех продиктованных им адресов, кажется, сработал. Я еще вернусь в завершение книги 2-й к Эдуарду Лимонову — моему, несмотря ни на что, доброму приятелю, чьей дружбой я по-прежнему дорожу.

А теперь — ну как удержаться от соблазна привести несколько страниц из недавно вышедшей в московском издательстве новой книги Лимонова. Название поначалу кажется странным — надо прочесть ее, чтобы понять почему — «Книга Воды». Может, она и не попала бы ко мне в руки — но кто-то позвонил, говорит — прочти непременно, там про тебя. Про меня? Оказалось, правда — про нас, точнее, молодых, про «тридцать лет назад». Вот они, эти строки.

«Тихий океан — Вэнис-Бич…

…В один из этих нескольких дней мы приехали на машине Олега на Вэнис-бич, где жил тогда Феликс Фролов, наш общий знакомый.

Все-таки, кажется, к Феликсу Фролову мы приехали в 1980 году, и приехали вчетвером: я, поэт Алексей Цветков (не путать с ответственным секретарем «Лимонки»), писатель Саша Соколов и редактор лос-анджелесской газеты «Панорама» Александр Половец. Собственно, ну и пусть, ну и черт с ним, с годом, важен Вэнис-бич, просторная местность, атмосфера парилки.

Кайф вечного отдыха, вечного фланирования, вечных неспешных разговоров хозяина магазина спортинвентаря с седовласым атлетом, остановившимся пожать руку. И через сто лет здесь будет так. Запах марихуаны над асфальтовым променадом, просветленные лица святых старых хиппи, усохших индейцев, запах бобов от мексиканской забегаловки (никогда не научился варить бобы).

Передо мною был проигран тогда (ну хорошо, сойдемся на 1980 году…) один из вариантов судьбы. Остаться здесь, найти легкий job, не найти никакого job, писать в газету «Панорама» статьи Половцу по 40 долларов штука, бродить по Вэнис-бич, пока жена — официантка в мексиканской забегаловке — не очень утруждается. Идти с ней купаться. Курить марихуану, думать до дури об ацтеках, о Монтесуме, о грибе «пайот», о вулкане Попокатепетль, произносить «Попокатепетль», «Попокатепетль», называть жену Кафи… а если выпьешь, «Катькой».

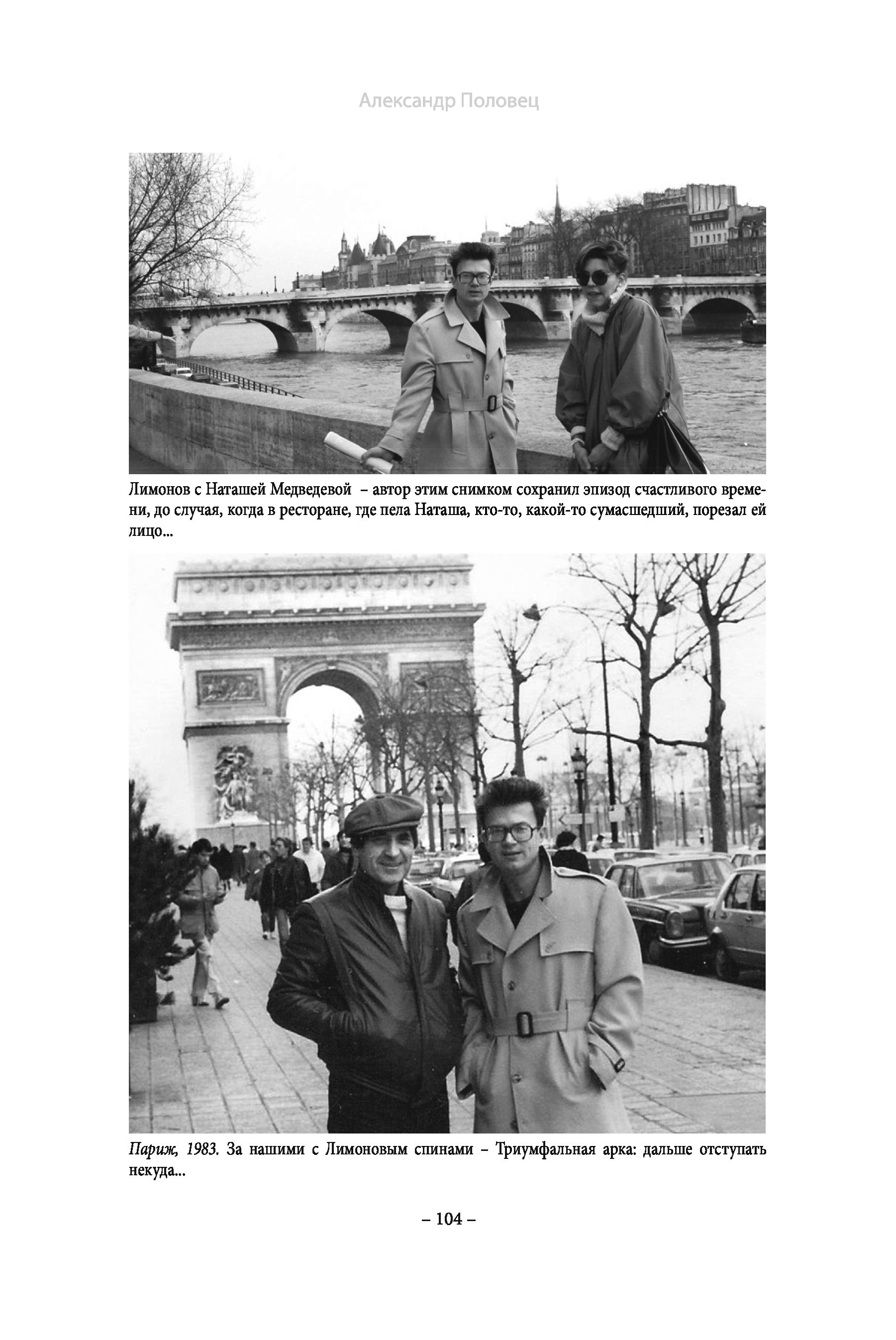

Тогда, в феврале 1980-го (я отпраздновал свой день рождения в Лос-Анджелесе), судьба приоткрыла передо мной свой театральный тяжелый занавес и показала мне будущее. Жену Наташу Медведеву вперед срока. За два с половиной года вперед. Вот как это случилось.

*

Ресторан «Мишка». Действующие лица и исполнители те же: Соколов, Цветков, Лимонов, Половец. Сидим в ресторане в отдельном зале на банкете. С нами еще два десятка людей. Время от времени дамы и господа встают и произносят тосты. Вдохновитель всего этого Половец. Подают шашлык. Хозяин ресторана Мишка — армянин, потому шашлык подается с толком. Дымно пахнет шашлыком — жженым уксусным мясом и жженым луком. Меня тоже заставляют говорить; я говорю, ведь заставляют. Табачный дым. Алкоголь. Самое время появиться женщине. Женщина на выход!

Банкет рассеивается, люди исчезают. Стоим у выхода, рядом с баром. Ждем: я, и Половец, и Соколов. Следовательно, ждем Цветкова, тот, хромая, отошел отлить в туалет. Из зала, противоположного тому, где происходит наш банкет, выходит высокая, стройная девушка, юбка до колен, шелковая блузка, длинные рыжие волосы, резкие движения. Всплеск юбки, всплеск волос. Подходит к бару: протягивает бармену широкий с толстым дном стакан. Бармен без слов доливает. Девушка берет стакан и подходит к стеклянной двери, задумчиво смотрит на освещенный Сансет-бульвар. Некоторое время стоит так. Не глядя на нас, уходит в тот зал, откуда появилась.

— Кто такая?— спрашиваю я Половца, не отрывая взгляда от решительной стройной фигуры, скрывающейся в табачном дыме.

— Наташа… Певица. Поет здесь.

— Хороша.

— Она не для тебя, Эдуард…

Я некоторое время обдумывал, что сказать.

Половец приходит на помощь:

— Хочу сказать, что она не нашего круга. С бандитами крутит.

— Ну, это еще не помеха,— говорю я.

И мы выходим из ресторана. На следующий день я улетаю в Нью-Йорк, у меня куплен обратный билет.

В октябре 1982 года именно Половец познакомит меня с Наташей здесь же, в ресторане «Мишка». И я, и он давно забыли о сцене у бара в 1980 году. Познакомившись, мы, конечно, прошлись по Вэнис-бич. Я ее пригласил.»

Закрыв цитату, добавлю, что спустя несколько лет Наташа признавалась мне, что всегда мечтала жить в Париже. И жила, и хорошая семья сложилась с Эдиком, хотя, конечно, не без коллизий — ну, это Эдик сам описывал в книгах, не раз возвращаясь к теме. А Наташа работала в хороших ресторанах — пела, пока какой-то шизофреник не изуродовал ей лицо, напав в фойе ресторана после очередного ее выступления.

Потом Наташа уехала из Парижа в Москву — ее стали печатать, приглашали выступить в клубах и клубиках, в светские (какими они представляются сегодняшним москвичам) салоны — со своими стихами тоже.

А потом — что было потом, об этом читатель уже знает… Славная она была девчонка, все, кто знал её, по сей день вспоминают добром Наташу. Царство ей небесное, разбитной компанейской девчонке, какой она всегда оставалась для своих — Наташке, поэтессе, певице, Наталье Медведевой.

1982–2006 гг.