.

•

/ 2-е издание, исправленное и дополненное

/ серия: «Литература и искусство»

// Москва: «Т8 Издательские Технологии»,

Санкт-Петербург: «Пальмира», 2024,

твёрдый переплёт, 326 стр., тираж: не указан,

ISBN: 978-5-517-10767-1,

размеры: 215⨉155⨉18 мм

Юкио Мисима стал широко известен в России с начала 1990-х годов, при этом одним из первых его читателей был Эдуард Лимонов, воспринявший не только литературные особенности японского писателя, но и его жизненное кредо — эстетическую систему в широком смысле.

Анализу этой творческой рецепции и посвящена настоящая книга.

На широком материале, включающем литературоведческий, культурологический, философский и политологический контексты, автор исследует, как эстетика Мисимы — темы героизма, войны, революции, идеализация молодости и прекрасного тела, наконец, феномен непостижимой красоты, неразрывно связанной со смертью, — отразилась в фигуре вечного бунтаря Лимонова. Обоснования сходства двух писателей не исчерпываются текстуальными перекличками, но также рассматриваются в плане их биографий (страстное увлечение всем западным в начале жизни и всем национальным в ее конце, эпатажный образ «неудобного писателя» и др.) и глубже - в сознательном жизнетворчестве, непреклонном следовании своим эстетическим идеалам.

Второе, исправленное и дополненное издание публикуется с приложением статей автора, конкретизирующих и расширяющих контексты исследования. Книга адресована литературоведам, философам, культурологам, а также всем интересующимся творчеством Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова.

•

•

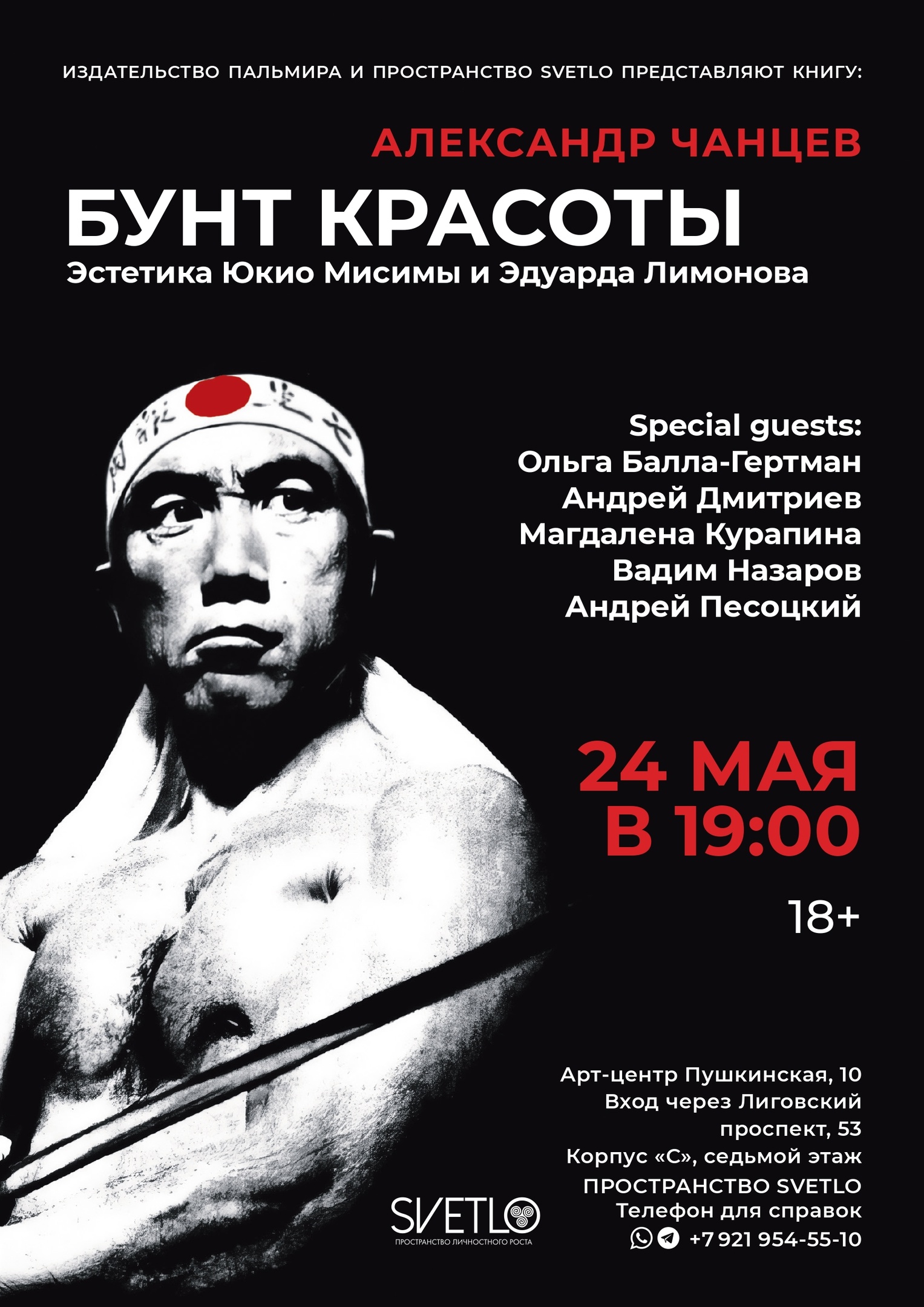

Издательство «Пальмира» и пространство «Svetlo» представляют книгу:

Александр Чанцев

БУНТ КРАСОТЫ. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова

Санкт-Петурбург, ул. Пушкинская, д.10,

(вход через Лиговский проспект, д.53)

корпус «С», 7-й этаж

Olga Balla added 53 new photos to the album: Бунт красоты

«Facebook», 25 мая 2024 года

•

Мысли о смерти ведут в храм. Мысли о перерождениях ведут в Буддийский храм. Там, в Петербургском дацане Чёрная Жемчужина Петербурга Магдалена Курапина поговорила с японистом Александром Чанцевым о переиздании его книги «Бунт красоты» и двух её героях. Да смерть!

«YouTube. Smerch Info», 28 мая 2024 года

Alexander Chantsev

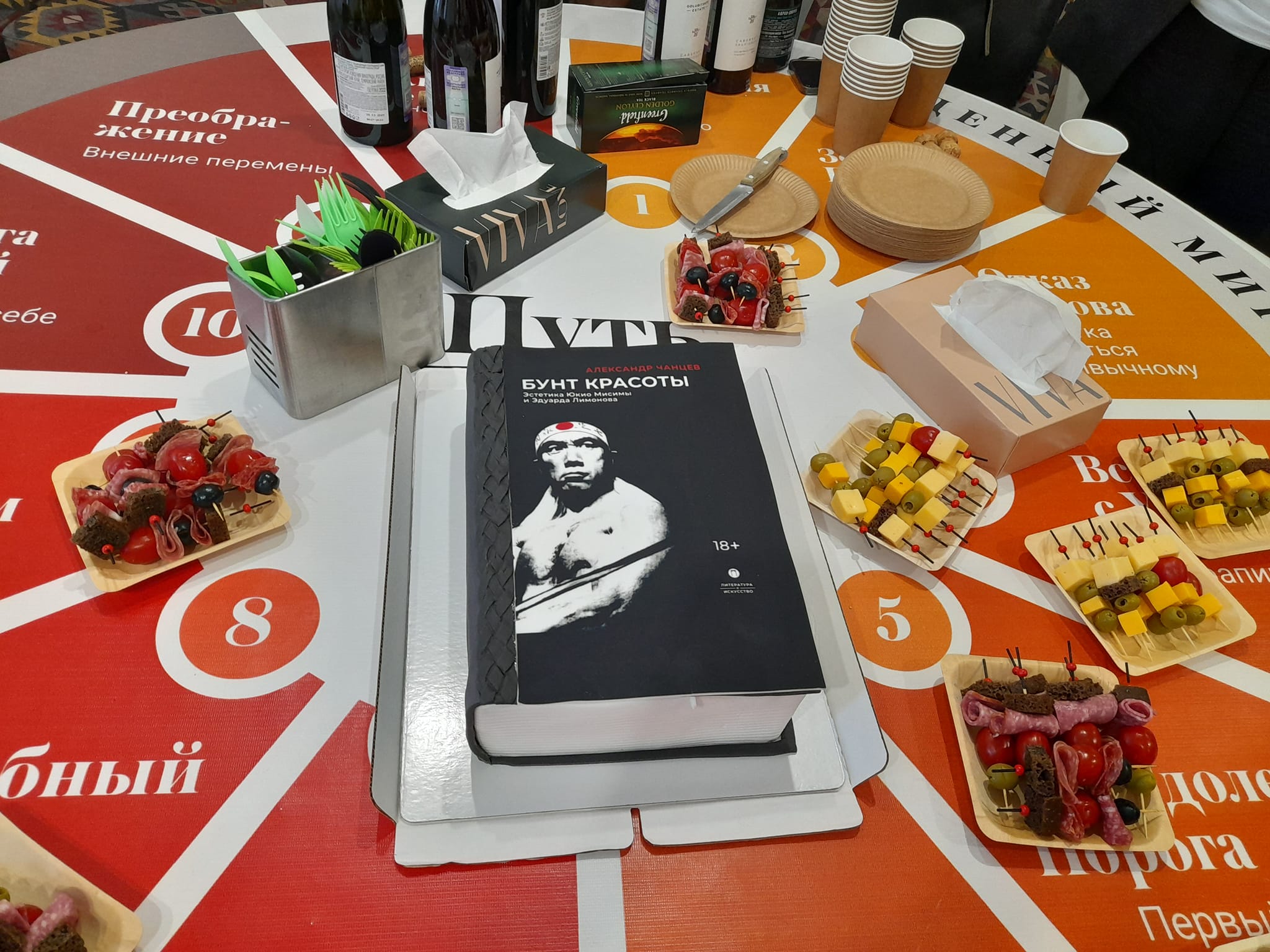

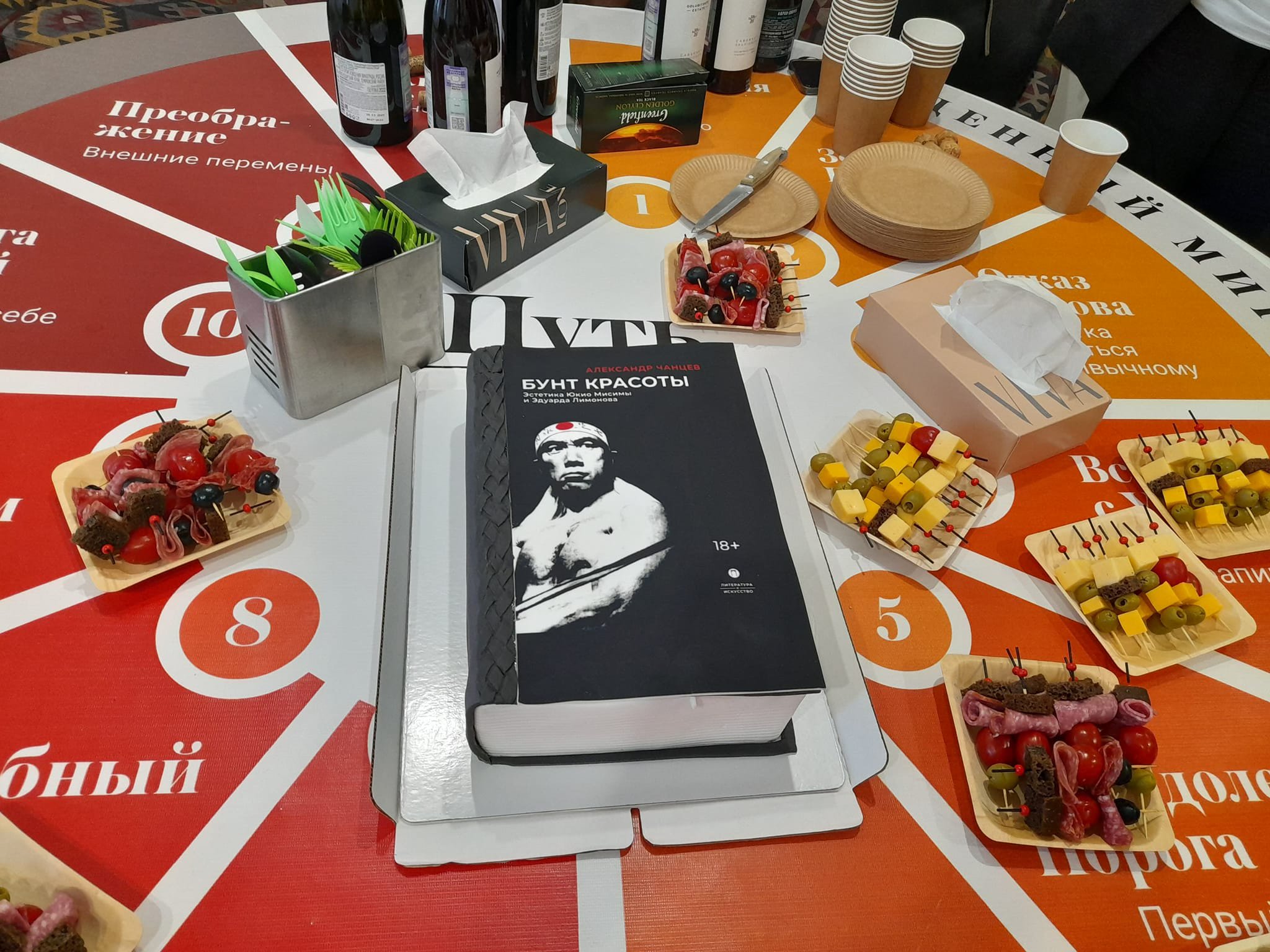

#bunt_k2 Презентация «Бунта красоты» в Петербурге прошла прекрасно, если честно. 25 человек и — без какого-либо фан-клуба (жен и детей спикеров), но те, кому это действительно было интересно в пятницу вечером в жарком Петербурге. Молодых много. Были же знакомые и еще не очень, кто раз и взялся помогать (Иван, спасибо!). Вадим Назаров говорил о том, как он первым издал Мисиму в России (черные книги «Северо-Запада,» да), до сих пор больше всего выпустил Лимонова (в «Амфоре»). Магдалена Курапина прочла очень личный отрывок из своей мемуарной книги о любви с Лимоновым. Андрей Песоцкий вспоминал, почему его заинтересовала «Лимонка» и партия — там печатался Лимонов, о Мисиме, Дугин. А я подумал — а ведь мы до сих пор обсуждаем их же (сейчас Лимонова в связи с фильмом Серебренникова, Дугина в связи с интервью Карлсону), никого ярче со времен 90-х не появилось. Андрей Дмитриев, хотя и знал Лимонова много лет и его биографию написал, захотел говорить о Мисиме, его непонимании первым переводчиком Чхартишвили (иноагент), а потом провел параллель между японскими ультраправыми и ультралевыми. И это тоже моя давняя мысль, что движения в крайних своих спектрах часто сближаются… Ольга Балла — которая второй раз специально приезжает из Москвы на мои презентации! — говорила о третьем герое вечере, то есть авторе «Бунта». Были действительно интересные вопросы — которые мы обсуждали еще и на фуршете — и вообще не было ни одного момента, который бы не понравился, как-то провисал. Майки с обложкой книги для спикеров и 3.5 кг торт с обложкой же (момент усекновения главы Мисимы был самым медийным, телефоны-камеры потянулись), приготовленные Ирой, имели крайний успех (и еще несколько дней эти фото ходили по телеграм-каналам). Нина — уж похвастаюсь еще чуть — говорила спасибо, в Петербурге давно такого не делали, а Вадим Назаров, что это лучшая презентация сезона. Пришли родители Магды и подарили мне цветы! Книги все раскупили, вино выпили, мы еще и кулуарах много о чем и с кем поговорили. Потом мне писали из разных городов и стран, просто увидев в ленте фото от спикеров-гостей и поняв, что презентация прошла круто, мы обсуждали, я дал экспресс-интервью о книге… Спасибо всем огромное, это действительно было очень здорово, низкий поклон!

«Facebook», 27 мая 2024 года

…

Мысли о смерти ведут в храм. Мысли о перерождениях ведут в Буддийский храм. Там, в Петербургском дацане Чёрная Жемчужина Петербурга Магдалена Курапина поговорила с японистом Александром Чанцевым о переиздании его книги «Бунт красоты» и двух её героях. Да смерть!

«YouTube. Smerch Info», 28 мая 2024 года

Alexander Chantsev

#bunt_k2 Легендарный соратник Э. Лимонова и писатель Сергей Гребнев придумал взять у меня интервью. О «Бунте красоты. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова», ее персонажах и презентации. И не где-нибудь, а в петербургском дацане Гунзэчойнэй. Взяла же его всегда легендарная Магдалена Курапина. А опубликовало издание Смерч-инфо. А мы еще, гуляя по буддийскому храму и окрестностям, среди паломников, обсуждали дела не Будды, а старых партийцев. Смотрите, пока не снес Ютьюб: https://youtu.be/…

«Facebook», 28 мая 2024 года

Alexander Chantsev

#bunt_k2

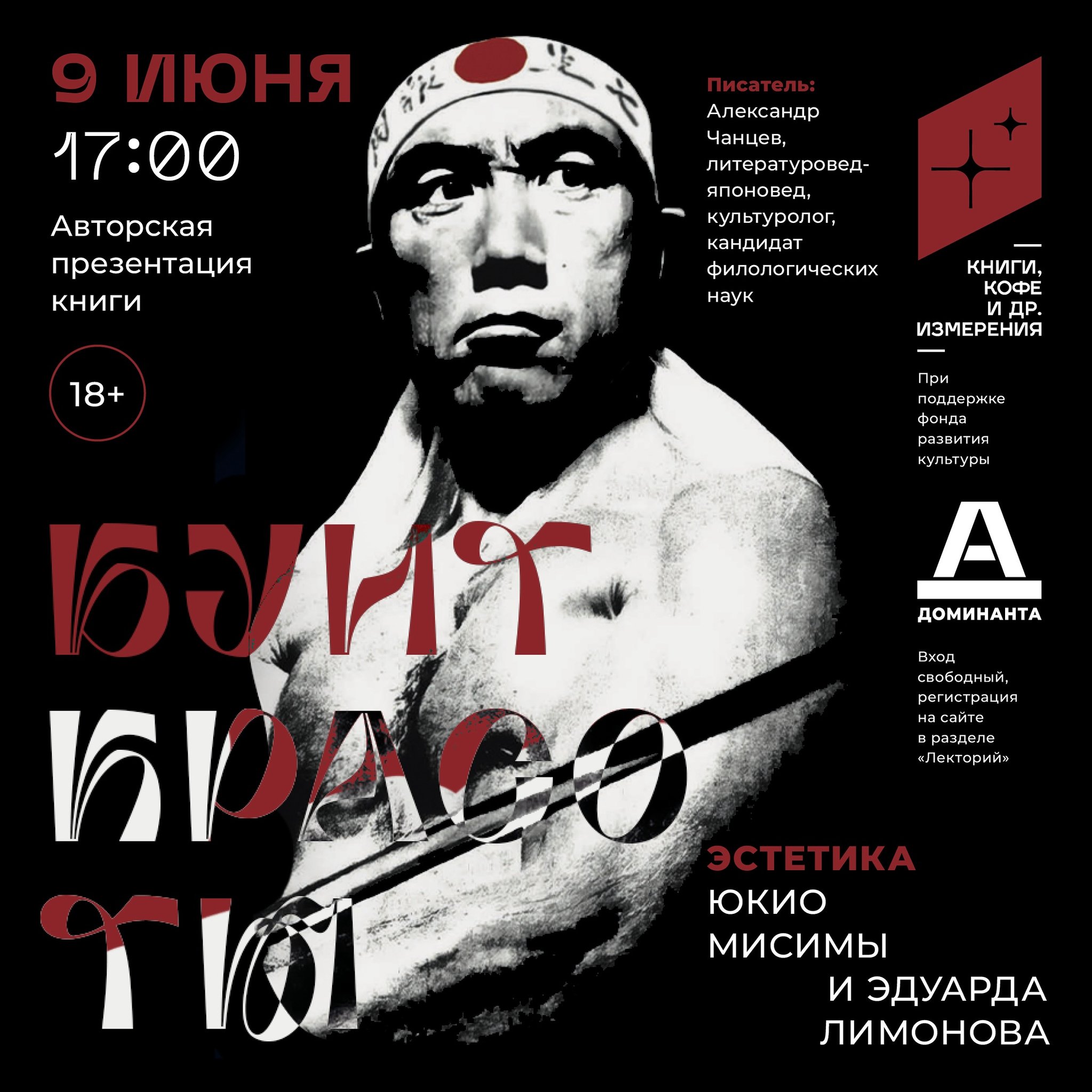

На литературном фестивале в Екатеринбурге буду выступать в паре с Романом Сенчиным в небольшой дискуссии на тему «Читать не вредно» (любимая книга вообще, современная любимая и «закройте это немедленно») 8 июня с 13:30 (шатер на стадионе «Динамо»).

На полях же фестиваля 9 июня в 17:00 состоится презентация моей книги «Бунт красоты» в книжном магазине «Книги, кофе и другие измерения» (Верхняя Пышма, Успенский проспект 99).

Регистрация: https://drugie-knigi.ru/…

«Facebook», 29 мая 2024 года

Александр Чанцев

«Бунт красоты. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова». Второе, исправленное и дополненное издание книги японоведа, культуролога и прозаика Александра Чанцева. Книга раскрывает загадочного японца со множества неожиданных сторон — в частности, в том, что и как повлияло на самого Мисиму, а также как и в чем он повлиял на других.

Special guests: Ольга Балла-Гертман, Андрей Дмитриев, Магдалена Курапина, Вадим Назаров, Андрей Песоцкий

«YouTube. Alexander Chantsev», 31 мая 2024 года

Валерий Шабашов

На этой неделе в нашем фокусе новые увлекательные книги об известных писателях.

Известный литературовед-японовед, культуролог, прозаик и литературный критик Александр Чанцев представил в Петербурге глубоко переработанную книгу «Бунт красоты: Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова» (18+). Эта книга выходила в 2009 году и стала букинистической редкостью. В переиздании, которое вышло в мае 2024 года, много новых глав. Получилась практически новая книга. Об известном японском писателе Юкио Мисиме на русском языке мало что можно найти. Нет у нас и большого числа теоретических работ об Эдуарде Лимонове, который отмечал, что «Мисима — самый неяпонский из японских писателей, парадоксальным образом явивший миру аутентичный самурайский дух».

⟨…⟩

«Петербургский дневник», 3 июня 2024 года

Игорь Сид

Путешествия Эдички, космический холод Юкио и мрачное будущее Японии.

В этом году вышло переиздание книги Чанцева «Бунт красоты. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова» (рецензию на книгу читайте в одном из ближайших выпусков «НГ-EL») в новой редакции и с бонус-треками — новыми главами. О впечатлениях от поездок в Японию, сходстве героев Юкио и Эдички, влиянии японской культуры на западную и о многом другом с Александром Чанцевым побеседовал Игорь Сид.

— Александр Владимирович, ваша кандидатская диссертация по филологии посвящена эстетике Юкио Мисимы. Расскажите, в чем заключались основные посылы или выводы? Были ли — в вашем восприятии — настоящие открытия?

— Она была довольно пухлой — за 250 страниц. И прослеживала линию такой проклятой по аналогии с поэтами эстетики, тех примерно троп, которыми ходили де Сад и Лотреамон, Бодлер и Гюисманс, Ницше и Эвола, Жене и Пазолини. От Томаса Манна, любимого писателя Мисимы, до Лимонова, Мисиму читавшего весьма страстно и по нему жизнь отчасти делавшему. Возможно, это звучит несколько неправдоподобно… Но просто сравните «Смерть в Венеции» и ее ремейк у Мисимы в романе «Запретные цвета». Совершенно те же характеристики красоты (демоническая, подавляющая, подчиняющая и в итоге губящая человека), те же ее символика и эмблематика (физическая, телесная, древнегреческая, солнце и золото). А маргинальная линия на то и маргинальная, что ей надо выживать в андеграунде под небоскребами мейнстримной культуры — посему она жизнестойка, возникает в разные эпохи и в разных странах, как шампиньоны и пляжи под асфальтом.

— Как вообще в вашей жизни возникла Япония?

— Япония никак не возникала, слишком уж тогда, в 90-е, она была далека, фантастичнее фантастичного. Возникла японская литература. Мисима, Кавабата и Танидзаки, Оэ и Абэ. Уж не говорю про дивные дзуйхицу и прочие средневековые прозы (ведь и первый в мире роман был написан в Японии). Они и соблазнили. С переводами же, особенно литературы нового и новейшего времени, ситуация тогда была далеко не такая благополучная, как сейчас: в советское время переводили поэзию, средневековое. Поэтому появилась идея выучить этот язык, безумно красивый и сложный даже на взгляд неофита. Вот и смотрю на эту «китайскую грамоту» (слова моего дяди, когда я поступил на японский) до сих пор.

— Поделитесь «авторскими» впечатлениями от поездок в страну? Меняет ли что-то в самоощущении при визите статус исследователя?

— Не буду, видимо, уходить в восторги от страны, где все говорят на японском, от ее природы (красивее сакуры, по-моему, багряный и желтый клен в прихрамовых садах), этих пляжей Камакуры, буколических просторов Хоккайдо, запаха сои в рамэне где-то за углом в узких токийских улочках… У Японии вообще сильный коэффициент воздействия. Кстати, разновекторный. Один мой знакомый японист очень долго не мог (сначала не мог, потом и не хотел) доехать до страны. Тем временем общался с японцами в Москве, читал японскую литературу, прессу, то есть узнал почти все, практически дистанционно жил там. И когда приехал в Японию, испытал сильнейшее разочарование, на грани идиосинкразии. Случай, конечно, крайний, но в чем-то характерный. Кто-то остается в буддийских храмах навсегда, кто-то бежит. Все тот же вопрос зависимости от абсолютной красоты, как у Мисимы, и способов преодоления оной.

— В своей монографии 2009 года вы сопоставляете Мисиму и Эдуарда Лимонова. В чем главные черты сходства Юкио и Эдички в жизни и в тексте? В чем главные различия?

— Возьмем основные узлы биографий — а для наших честолюбцев биография так же важна, как и книги, если не важнее. Невзрачное детство и юность, откровенные self-made men и отъявленные нарциссы, мегаломаны. Одержимы эросом и танатосом. Оба мигрировали из декадентов-западников в патриоты-традиционалисты. Увлекались культуризмом, бредили войной, иным парфюмам предпочитая запах ваксы на сапогах и потных портянок. Создавали сложные, синтетические художественные системы. Из писателей уверенно шли в сторону политики, идеологии, стремились в разряд гуру и учителей. Окружали себя молодыми учениками-поклонниками и обзавелись личными армиями. Пытались делать революцию, поднять восстание. Был важен не фактический успех, а порыв, слава, игра на метафизической границе. Достаточно? В их художественном мире сходств не меньше. А различие, если о кардинальных вещах, одно, но весьма существенное. Лимонов допускает в свою эстетическую систему пусть совсем небольшой, но этический элемент. А вот эстетика Мисимы ее абсолютно не приемлет, отталкивает даже. Так что получается, что циничному герою, едкому старику, позволявшему себе, например, регулярно говорить о мертвых не хорошо, а жесткую правду (серия лимоновских некрологических книг), далеко еще до Мисимы — от того вообще веет космическим холодом и блеском разящего меча.

— Лимонов был до преклонного возраста активным путешественником, в последние годы я видел его, например, среди верблюдов в Монголии. А до Японии он добрался? Сопоставлял ли он сам себя с Юкио? Отзывался ли как-то на вашу компаративистику?

— У него, насколько я знаю, была запланирована Индия, но смертельная болезнь заставила сдать билеты. Его ехидные (не восторженные же? Доля восторга, особенно под старость, у него выделялась только на себя самого) заметки о Японии я бы, конечно, с удовольствием почитал.

Где-то в «Харьковской трилогии», по-моему, есть фраза, что Эди-бейби любил создавать себе кумиров. А Мисима, самурай современных времен, запросто и так эффектно убивший себя ради вечного сияния славы, был изрядным кандидатом в кумиры. Позже, став великим, Лимонов этого уже помнить не хотел. Посему о моей книге сказал фи, что да, Мисиму знает хорошо, читал его еще на английском (раньше всех в нашей стране — фашист, милитарист и шовинист Мисима тогда был у нас под жестким запретом). Но степень влияния исследователь сильно преувеличил. Книгу он тем не менее купил буквально в первые дни после ее выхода. Заходил тут, сообщили мне в «Фаланстере», один из героев вашей книги.

— Лет 20 назад меня впечатлил в одном глянцевом журнале лонгрид одного япониста об антропологическом сдвиге у японцев: к концу XX века они повадились расти в высоту и при этом утончаться костью, плюс тенденция к долихокефалии. Сейчас, по прошествии четверти века, сохраняются ли эти тенденции «европеизации без метисации»? Что ученые говорят об этом сегодня?

— Тенденции есть, однако будет и метисация. Вечная закрытая Япония из-за проблемы старения общества вынуждена уже завозить иностранную рабочую силу, будь это обслуживающий персонал из ЮВА или топ-менеджмент с Запада. Япония очень долго жила в слишком комфортных условиях, которые были достигнуты путем слишком жесткой работы, сверхусилий под прессингом. А нынешняя японская молодежь совсем не хочет вкалывать, как их отцы и деды. В конце концов все империи клонятся к закату. Удастся ли Японии сломать это правило, еще и в этом веке, как во время Реставрации Мэйдзи в позапрошлом и во время экономического чуда после поражения в войне в прошлом, сможет ли она прыгнуть выше головы? Или же станет красивым ностальгическим заповедником своего былого величия (уже сейчас туризм — чуть ли не вторая статья доходов в бюджете)? Довольно скоро увидим.

— Японский язык сегодня — вице-чемпион мира после английского по числу распространяющихся неологизмов. Есть гипотеза, что главная тому причина — плодотворное столкновение архаичных элементов японской культуры с нюансами бытового применения технологий будущего. Что вы думаете по этому поводу как автор «Словаря культуры XXI века» и как японист? Усматриваете ли вы сегодня какие-то еще — невербальные — элементы влияния японской культуры на глобализирующуюся мировую? А на российскую?

— Японская культура, кстати, уже не первое столетие успешно влияет на западные. То направление Japonaiserie в живописи, то мода на японскую поэзию — в Европе позапрошлого века, то на театр — у нас в начале прошлого века, то на дзэн и боевые искусства — во второй половине века и повсеместно… Процесс этот взаимный. В японском, в свою очередь, зашкаливающее количество заимствований из английского. И то, что с ним происходит сейчас, это просто мечта лингвиста — или готовый язык для киберпанк-романа из далекого будущего, когда к старинным иероглифам добавляются заимствованные слова или даже на основе всего этого изобретаются какие-то неологизмы, английские выражения, которых нет в самом английском…

А вообще, как говорят сами японцы, суси в Москве едят чаще, чем в Токио, там-то это все же не ежедневная, а более уикендовая, праздничная еда. Японских аниме и манга, вполне возможно, употребляют у нас в сходных пропорциях. В бизнесе носятся с кайдзэн, TPS и прочим бережливым производством. Японцам, право, стоит заняться изобретением чего-то нового, а то имеющиеся их находки и обыкновения скоро станут во всем мире чем-то совсем обыденным и инкорпорированным, все и копирайт позабудут.

По сути, мы наблюдаем сейчас процесс, обратный тому, чем занимались и прославились сами японцы — они ведь всегда умели заимствовать, приспосабливать и «дорабатывать» чужое — от буддизма и иероглифики до бонсая, чайного действа и того же рамэна, завезенных из Китая, очень мало можно найти у них действительно автохтонных, оригинальных вещей. Колесо сансары повернулось, и нужно отдавать кармические долги.

— Отбросим банальный вопрос про творческие планы, спрошу про то, что вам интересно сейчас писать. Что сильнее всего волнует из делаемого сейчас?

— Есть такое действительно. Моя рубрика в журнале «Дружба народов», которую я веду уже несколько лет. Называется non-Fiction Pro. Я пишу в ней про философские, религиозные, теологические книги, действительно какой-то необычный нон-фикшен. А тему формулирую для себя как «альтернативно-религиозное». Ведь взять хотя бы Даниила Андреева (а персонажей у рубрики, в истории если покопаться, много и очень разных). Можно считать его сумасшедшим и жертвой лагерей или духовидцем и вестником, даже не важно. Но нельзя отрицать, что он вот совсем недавно еще предложил новую картину мира, этого и того, новую модель веры. Которую я бы охарактеризовал как такое сверххристианство, шаг немного дальше христианской веры. Или та же идея воскрешения мертвых Николая Федорова — она ведь не ушла, мне только недавно попались два современных западных фантастических романа ровно о том же. Или… В общем, все это как минимум безумно интересно и загадочно даже.

«Независимая газета. Ex libris», 7 августа 2024 года

Александр Владимирович Чанцев (р. 1978) — филолог-японовед, критик, прозаик, эссеист-культуролог. Окончил Институт стран Азии и Африки МГУ, обучался в буддийском университете в Киото. Кандидат филологических наук, автор восьми книг. Лауреат премии Андрея Белого, премий журналов «Новый мир» и «Дружба народов», Волошинского конкурса, имеет специальный диплом «За новизну и метафорическую емкость прозы» Международной премии имени Фазиля Искандера, финалист премии «Независимой газеты» «Нонконформизм». Работает в сфере российско-японской бизнес-дипломатии. Автор и консультант проекта «Словарь культуры XXI века».

Артём Комаров

Про крутой нрав и писательский дар Лимонова и Мисимы.

Писатель, литературовед-японист, кандидат филологических наук Александр Чанцев выпустил новое издание книги про эстетику мировоззрения Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова (именно в такой последовательности), дополнив прежнее издание бонус-треками — специальными свежими статьями, в которых большое место уделяется Мисиме и Лимонову, рецепции их подходов и идей, почерпнутых в том числе из произведений мировой литературы. Например, у Мисимы — ни много ни мало — из Томаса Манна, которого японский прозаик всячески обожествлял и любил. Основной корпус старой книги Чанцев не стал менять и оставил в прежнем виде. Как пишет сам автор в предисловии, Эдуард Вениаминович даже успел купить и ознакомиться с первым изданием книги в книжном магазине. Однако на него, как отмечает автор, сильного эффекта книга не произвела — кому понравится быть вторым в списке после Мисимы?

С выводами книги можно соглашаться или не соглашаться, но «Бунт красоты» — это акт любви к двум выдающимся писателям, каждого из которых автор считает высокими представителями культуры и искусства, отдавая должное их литературному таланту.

В книге исследуется бунтарская и яркая жизнь Эдуарда Лимонова, его основных произведений-текстов с литературоведческой стороны. Автор выделяет общее, что характеризовало Лимонова и Мисиму: эстетика молодости, прекрасного тела, тема героя, войны, революционного восстания, смерти и т.д.

С момента появления первого издания в 2009 году в России так и не вышло (не считая «жэзээловской» биографии авторства Андрея Балканского) полноценных книг о Лимонове. Он до сих пор находится, так сказать, в зоне «слепой видимости» — слишком уж большой была его фигура, и не прошло еще достаточно времени с момента его ухода в 2020-м. Для книги о Лимонове нужна большая смелость и честность. Увы, на это решаются не все.

До сих пор многие подробности жизни Эдички Лимонова неудобоваримы и требуют отдельного разговора в будущем, когда уже можно будет говорить открыто обо всех политических взглядах автора, деталях его жизни в России и за рубежом, его любовях и о многом другом. Сейчас еще живы многие его вчерашние современники, спутники, соратники, однопартийцы. Но ведь жизнь и Юкио Мисимы была тоже отнюдь не простой и гладкой: в чем его только не упрекали — в национализме, эпатажности и многом-многом другом! Это сегодня он неоспоримый классик, а тогда, при жизни автора, дело обстояло совсем иначе… Мисима смело мог бы называться современным термином «экстремист» в Японии. Как видится, во всем виноваты его крутой нрав и сила духа. А еще его огромный писательский дар.

Эдуарда Лимонова любили и ненавидели одновременно, причем за одни и те же вещи: за его натуру борца, за его непримиримый дух, за революционность идей и за многое другое. Но главное иное — Лимонов был пророком и еретиком в своем Отечестве задолго до реализации многих его идей и взглядов в современной реальности.

«Независимая газета», 28 августа 2024 года

Платон Беседин

К годовщине харакири Юкио Мисимы, 25 ноября 1970 года, писатель Платон Беседин поговорил с японоведом Александром Чанцевым, автором книги «Бунт красоты. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова».

— Эдуард Лимонов — один из двух героев вашей книги — сказал, что всё определят первые годы после смерти. Это сформирует дальнейшую известность. Какими были первые годы после самоубийства Юкио Мисимы? Вздрогнула ли Япония?

— Мир, как обычно и бывает, закончился «не взрывом, но всхлипом». Нет, массового траура отнюдь не было — слишком уж неудобным, выбивающимся из рамок был Мисима, а уж его смерть в том театрализованном восстании уж точно никак не соответствовала требованиям японского этикета не привлекать к себе внимания («Если гвоздь торчит, его забивают» — японская пословица). Отдельные вспышки были потом — например, подросток, посмотрев фильм по книге Мисимы, пытался заколоться мечом.

— Мы сегодня больше говорим о Мисиме, но и о Лимонове я должен спросить. Откуда такой колоссальный интерес к уже ушедшему Лимонову? Да, с одной стороны, он был культовой фигурой при жизни, но ведь сейчас куда ни посмотри — всюду Лимонов. Его вещи, точно у рок-звезды, уходят «с молотка»…

— Мне кажется, дело не столько в самом Лимонове, не в совпавших факторах (фильм Серебренникова о нем) и даже не в нашей традиционной особенности не замечать, стебать и гнобить при жизни, а после сразу громоздить памятники и называть в честь усопшего улицы, а в общей оптике смерти. Она высвечивает, чего нет, ярко и жестко дает почувствовать дефицит человека и его дел.

— Я сказал — «точно у рок-звезды». А можно ли вообще сказать, что и Мисима, и Лимонов были своего рода рок-звёздами от литературы в своё время?

— Думаю, да. Тут и не только факты говорят (общение Лимонова с Ramones, пластинка-трибьют в его честь, пара выступлений Мисимы в кабаре) и общий имидж (эпатажные наряды и фотосессии обоих), но то, что они все несли. Банально это говорить, но — вызов Системе, старым ригидным парадигмам. Или и не смешно, а Система приучила нас думать, что это смешно…

— Считается, что оба они self-made men, «сделали себя сами». Но насколько в их биографии была видна эпоха, были важны время и место?

— Мне кажется, очень видна. Оба были в гуще потоков — Мисима писал репортажи как журналист (недавно в Японии вышел сборник его репортажей об Олимпийских играх в Токио в 1964 году), Лимонов не только писал о политике, но и пытался, как мы знаем, ее делать. Вот интересно, кстати, оба выстраивали сложную, рафинированную эстетику, были снобами, а при этом любили маршировать в колоннах своих соотечественников. Оба любили запах кирзы. Видимо, это какие-то компенсационные процессы, система противовесов и подпиток…

— При этом оба — и Лимонов, и Мисима — начинали как западники и оба пришли к национальному. Я бы даже так сказал: оба стали категорично национальными. Однако не была ли, скажем так, русскость Лимонова слишком русской для России, а японскость Мисимы слишком японской для Японии?

— Да. Ведь в новейшее время идет амбивалентный процесс. Все страны должны быть на одно лицо, по одному лекалу. При этом, границы-заборы никто не убрал, национальные войны продолжаются.

— Памятников ни одному, ни другому в их странах нет. Положим, Лимонов ушёл четыре года назад; но Мисима-то — более полувека. Какое отношение к Юкио Мисиме в Японии прямо сегодня?

— Спокойное, почти равнодушное, я бы сказал. Да, вышел фильм по его роману «Весенний снег», да, выходят и книги о нем. Что его фигура и книги так уж нужны современным японцам, я бы точно не сказал. Возможно, в том обществе будущего, которым, несомненно, является Япония, посткапиталистическом, информационном или как его назовут, вообще никому не будет дела до пожелтевших страниц старых книг. Если книги и не отомрут, то кумиры будут из иных областей. Может, загрузивший свой мозг в Сеть и первым снискавший бессмертие Илон Маск?

— Можно ли сказать, что Мисима — тот, кто сформировал нынешнюю японскую литературу? Или, наоборот, это влияние совершенно неощутимо?

— Я и здесь полон пессимизма. Встречали ли мы у кого-то письмо, схожее с мисимианским? Да, какие-то вещи, если долго поискать, можно найти у Масахико Симады. Еще есть в Японии, до сих пор вручается, премия его имени. С ней, кстати, интересно. Она безусловно престижна, но и стоит чуть наособицу. Скажем, она так же, как и премия Акутагавы, нацелена не на массовую, а элитарную (японцы говорят — «чистую») литературу. Но при этом заходящую то в область постмодернистских, экспериментальных изысков, то, наоборот, в китч и кэмп. Что и справедливо, нарратив Мисимы состоял из примерно таких блоков-сегментов.

— Чем только не занимался Мисима: и литература, и театр, и кино, и культуризм, и политика. Можно ли говорить, что он был своего рода прообразом медийного человека будущего, где тесно и невыгодно быть только в одной сфере?

— Еще одна интересная аналогия, спасибо. С другой стороны, под старой луной ничего не ново, и нынешние селебритиз не выдумали ничего своего. Полимаха, универсального человека, пестовали еще в Древней Греции и в эпоху Возрождения, полимахами были Леонардо да Винчи, Ньютон, Ломоносов. Может, лучше ориентироваться на их вершины-пики? Тем более что современная эпоха чем дальше, тем больше воспитывает в нас мультизадачность и мультипотенциальность, скоро уже они станут дефолтным навыком.

— Вы пишете, что жизнь Юкио Мисимы — это своего рода путь к смерти. А у Мисимы мог быть другой сценарий? Мог ли он не делать того, что всё-таки сделал? Или он поступательно шёл к тому? Использовал ли, выражаясь терминологией Кастанеды, смерть как своего рода советчика?

— Смерти же, как известно, нет. Это даже не пустота, а скорее форма, которую каждый может наполнить содержанием по своему вкусу. Смерть как слабость или сила, конец или начало. Обоим нашим фигурантам, кажется, была любезна смерть как вызов. Вызов самому себе и другим.

— Тот же Кастанеда писал, что у воина есть четыре врага: страх, ясность, сила и старость. И лишь последнего победить нельзя. А всех ли этих врагов смог победить Мисима? И боялся ли он старости? В том числе, потому и сделал то, что он сделал?

— Старости точно боялся. Ее некрасоты, дряхлости, слабости. Как тот же Пазолини, переживший Мисиму на 8 лет, тайком ездил в другие страны делать себе пересадку волос — а потом все равно предпочел убить себя, и устроил, как я думаю, из своей смерти еще больший гиньоль, чем Мисима. Хотя стоит ли бояться старости, в ней просто иная красота и мудрость. Их практиковал Лимонов, в молодости писавший, что Эдди не может быть старым, а потом старость оценивший, просмаковавший.

— Юкио Мисима — сегодня, в нынешних реалиях — возможен? Если да, то, фантазируем, какими бы он был?

— Казалось бы, проще сказать, что совсем невозможен. С другой стороны, под давлением системы, энтропии, уравниловки должно что-то прорваться и просиять. Мисима же, возможно, засиживался бы в соцсетях — спорил, проповедовал свои взгляды и заливал бы много селфи и reels.

— А его будущее? В мире, в Японии? Ореол его будет со временем меркнуть, или, наоборот, тысячи и десятки тысяч вновь или впервые обратятся к Мисиме?

— Юноши бледные или, наоборот, румяные, культуризмом и политикой, как и Мисима, занимающиеся, взор свой горящий обращать будут, конечно. Как и юницы с не менее горящим. А будет ли их десятки тысяч? Да и надо ли? Когда хочется массовости, всегда можно вспомнить, что учеников у Христа было двенадцать, а не полные стадионы.

«Год литературы», 25 ноября 2024 года

Платон Беседин

На годишњицу харакирија Јукија Мишиме, 25. новембра 1970. године, писац Платон Беседин разговарао је са писцем, публицистом и јапанологом Александром Чанцевом, аутором књиге «Побуна лепоте: Естетика Јукија Мишиме и Едуарда Лимонова».

— Едуард Лимонов, један од двојице јунака ваше књиге, рекао је да ће све одредити прве године након смрти, колико ће неко остати познат или чак славан. Какве су биле прве године након самоубиства Јукија Мишиме? Да ли је она продрмала Јапан?

— Свет се, како то обично бива, завршио «не експлозијом, већ цвиљењем». Не, масовног туговања уопште није било — Мишима је био превише незгодан, неуклопљен, а његова смрт у том театралном устанку свакако није одговарала захтевима јапанског бонтона да се не привлачи пажња на себе. Касније је дошло до изолованих инцидената — на пример, младић је, након што је одгледао филм заснован на Мишиминој књизи, покушао да се убоде мачем.

— Данас више причамо о Мишими, али морам да питам и за Лимонова. Откуд сада тако велико интересовање за њега? Да, с једне стране, он је за живота био култна личност, али сада, где год да погледате, Лимонов је свуда.

— Чини ми се да ствар није толико ни у самом Лимонову, ни у поклапању разних фактора (као филм Серебреникова о њему), па чак ни у нашој традиционалној особености да некога за живота игноришемо, исмевамо и пљујемо, а да му онда после смрти гомиламо споменике и именујемо улице по њему. У овом случају се просто само од себе истиче оно што недостаје, јасно и снажно се осећа недостатак личности и његовог деловања.

— Да ли се може рећи да су и Мишима и Лимонов у своје време били својеврсне књижевне рок звезде?

— Мислим да може. Овде не говоре само чињенице (комуникација Лимонова са Рамонсима, трибјут плоча у његову част, неколико Мишиминих кабаретских наступа) и општа слика (упадљива одећа и фотосесије), већ и оно што су они собом носили. Отрцано је ово рећи, али то је изазов за Систем, за старе ригидне парадигме. Или оно што није смешно, али Систем нас је научио да мислимо да је смешно…

— Верује се да су обојица били селфмејд личности, они који су, «сами себе направили». Али у којој мери је у њиховој биографији била видљива епоха, колико ли су време и место важни?

— Чини ми се да је врло видљива. И једни и други су били у бујици времена — Мишима је писао репортаже као новинар, Лимонов не само да је писао о политици, већ је и покушавао, као што знамо, да се њоме бави. Занимљиво је, иначе, да су и један и други изградили комплексну, префињену естетику, да су били снобови, а истовремено волели да марширају у колонама својих сународника. Волели су мирис шаторског платна. Очигледно се ради о некаквим процесима компензације.

— При томе су и Лимонов и Мишима почели као западњаци и обојица су дошли до националног. Рекао бих чак и ово: обојица су постали категорички национални. Међутим, није ли, рецимо, Лимоновљева рускост била превише руска за Русију, а Мишимина јапанскост превише јапанска за Јапан?

— Да. Заиста, у модерним временима постоји амбивалентан процес. Све земље треба да буду исте, да користе исти образац, а истовремено, нико није уклонио границе и национални ратови се настављају.

— У њиховим државама нема споменика ни једном ни другом. Рецимо, Лимонов је отишао пре четири године; али Мишима — више од пола века. Какав је данас однос према Мишими у Јапану?

— Рекао бих миран, скоро равнодушан. Да, снимљен је филм по његовом роману «Пролећни снег» и излазе и књиге о њему, али дефинитивно не бих рекао да су његова фигура и његове књиге толико неопходни модерним Јапанцима. Можда у друштву будућности, што Јапан несумњиво јесте, посткапиталистичком, информатичком, или како год да се зове, никоме не требају пожутеле странице старих књига. Чак и ако књиге не изумру, идоли ће бити из других области. Можда Илон Маск, који је свој мозак поставио на интернет и први стекао бесмртност?

— Можемо ли рећи да је Мишима тај који је обликовао модерну јапанску књижевност? Или је, напротив, овај утицај потпуно неприметан?

— И овде сам пун песимизма. Да ли сам икада наишао на писмо слично његовом? Ако тражите довољно дуго, можете пронаћи неке ствари од Масахика Шимаде. У Јапану и даље постоји награда која носи Мишимино име. То је свакако престижно признање, али помало особено. Као и награда названа по Акутагави, није усмерена на масовну, већ на елитну (Јапанци кажу «чисту») књижевност. Али истовремено залази или у област постмодерне, експерименталних трагања, или, напротив, у кич и камп. Што је поштено, пошто се Мишимин наратив састојао од отприлике истих таквих блокова или сегмената.

— Мишима се бавио свачим: књижевност, позориште, биоскоп, бодибилдинг, политика. Можемо ли рећи да је био својеврсни прототип медијске личности будућности, где је скучено и неисплативо бити само у једној области?

— Још једна занимљива аналогија, хвала на томе. С друге стране, то није ништа ново, а садашње познате личности нису измислиле ништа оригинално. Полимат, универзални човек, негован је још у старој Грчкој, а током ренесансе су ти били Леонардо да Винчи, Њутн, Ломоносов. Можда је боље да се фокусирамо на њихове врхунце? Штавише, модерна ера све више подстиче мултитаскинг и мултипотенцијалност, па ће то ускоро постати подразумевана вештина.

— Пишете да је живот Јукија Мишиме нека врста пута у смрт. Да ли је Мишима могао да има другачији животни сценарио? Зар није могао да уради то што је урадио? Или се он прогресивно кретао ка томе? Да ли је он, да употребим Кастанедину терминологију, користио смрт као неку врсту саветника?

— Као што знамо, смрти нема. То није чак ни празнина, већ форма коју свако може испунити садржајем по свом укусу. Смрт као слабост или снага, крај или почетак. Чинило се да су оба наша јунака дочекала смрт као изазов. Изазвати себе и друге.

— Кастанеда је написао да ратник има четири непријатеља: страх, видљивост, снагу и старост. Да ли је Мишима успео да победи све ове непријатеље? И да ли се бојао старости? Да ли је зато урадио то што је урадио?

— Дефинитивно се плашио старости. Њене ружноће, оронулости, слабости. Као што је Пазолини, који је надживео Мишиму за осам година, тајно одлазио у друге земље да би урадио трансплантацију косе — а онда је ипак изабрао да се убије и, мислим, направио још већи гињол од своје смрти од Мишиме. Мада зашто да се плашимо старости, она једноставно има другачију лепоту и мудрост. Практиковао их је Лимонов, који је у младости писао да Еди не може бити стар, а онда је старост научио да цени и уживао у њој.

— Да ли је Јукио Мишима могућ данас, у садашњим условима? Ако јесте, хајде да замислимо како би то изгледало?

— Лакше би се могло рећи да је то потпуно немогуће. С друге стране, под притиском система, ентропије, нивелације, нешто мора да се пробије и заблиста. Мишима би вероватно проводио доста времена на друштвеним мрежама — свађајући се, проповедајући своје ставове и постављајући много селфија и рилсова.

— А његова будућност? У свету, у Јапану? Да ли ће његов ореол временом избледети, или ће се, напротив, мноштво њих поново или први пут окренути Мишими?

— Бледи или, напротив, румени младићи, који се баве бодибилдингом и политиком, попут Мишиме, свакако ће и даље окретати свој пламени поглед ка њему. Као и ништа мање пламене девојке. Хоће ли их бити мноштво? И да ли је ти уопште потребно? Када желите масовност, увек можете да се сетите да је Христос имао дванаест ученика, а не пуне стадионе.

«Шраф / Šraf», 25 новембра 2024

Превео Владимир Коларић

Роман Богословский

Бог не смог бы войти в души Лимонова и Мисимы из-за их эго.

В этом году в издательстве «Пальмира» вышло переиздание книги Александра Чанцева «Бунт красоты. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова». Для чего писатель и критик соединил в одной книге этих двоих людей, только ему известно. Однако в приближении я вижу одно яркое сходство Лимонова с Мисимой — это парадоксально энергичное многостаночничество. Что один, что второй, конечно, не были просто писателями. Это и борцы за свободу, и критики общества, и поэты. Мисима даже моделью успел поработать, а Лимонов исполнял на сцене вместе с Сергеем Курёхиным невообразимый авангард. Одним словом — оба радикальные субъекты. Именно такие люди-персонажи и вращают Землю. О них и книге — беседа с автором.

— Книга «Бунт красоты» — это переиздание. Почему именно сейчас ты это сделал, что вообще подтолкнуло перевыпустить её?

— Пока я не подготовил новых книг, мой издатель Вадим Назаров предложил переиздать прошлые. Я подумал о «Бунте» — книгу и физически уже не достать, и до сих пор, после её выхода в 2009 году, мне пишут о ней незнакомые люди, где-то обсуждают. Недавняя смерть Лимонова, фильм Серебреникова о нём или какой-то общий контекст-амбьянс, но идея сыграла: как сказал Назаров, книга стала одной из самых продаваемых в «Пальмире» в этом сезоне.

— И Лимонов, и Мисима носили в себе политические амбиции. Насколько у обоих получилось повлиять на реальную политику своих стран? Как вообще измерить политическое влияние писателя?

— Никак не получилось. Можно, конечно, вспомнить о том, что патриотические идеи Лимонова оказались востребованными в наши дни, а в его время были никому не нужны и стали даже поводом для ареста, но это, так сказать, факт скорее альтернативной истории. Мисиме же, есть у меня подозрение, вся политика нужна была скорее как некий антураж и повод для красивого и громкого самоубийства. Вообще же, хотя некоторым писателям удавалось совмещать политику и литературу (Мальро, Гари), в целом я бы не советовал писателям размениваться на сиюминутное.

— Оба литератора обладали так называемым революционным сознанием. Лимонов всё время куда-то призывал и вёл учеников, Мисима с двумя самурайскими мечами пытался противостоять вооружённым силам Токио… Как, по-твоему, нужны ли литератору качества революционера и бунтаря, важны ли они для дела именно литературы?

— В этом вопросе ты скорее говоришь о пассионарности, жизненной силе, амбициях, даже мегаломанстве. Они, безусловно, пользительны, как мы видим, для литературной карьеры и самореализации.

— Тема танатоса для Лимонова и Мисимы. Насколько по-разному они оба относились к смерти? Это был для них некий концепт или всё же неизбежность, «ничто, которое ничтожит»?

— Это был эстетический концепт, отчасти протестный, ведь как в жизни, так и в эстетике смерть не самый привлекательный для масс продукт. Возможно, Мисима к смерти относился серьёзнее, со всей японской ответственностью — он пошёл до конца и приобщился к ней по своей воле. Лимонов же, играя и заигрывая (от пассажей в ранних вещах вроде «Дневника неудачника» до партийной речёвки «Да, Смерть!»), в конце жизни, очевидно, хотел «ещё пожить», примерить на себя амплуа пожилого пророка, ещё попутешествовать, помыслить и написать об этом.

— Можешь развернуть тему отношения Лимонова к Мисиме? С одной стороны, он вроде как был его поклонником. С другой — бывало, что и отрицал его влияние и величие. А есть какая-то однозначность в этом вопросе?

— Однозначность вряд ли возможна в хорошей литературе вообще и в том, что касается сложных её делателей. И для ответа мне бы пришлось сейчас пересказать книгу… Если кратко, Мисима значительно повлиял на Лимонова. От творческих вещей (тема красоты, молодости, эстетического бунта, той же смерти) до иных жизненных стратегий. Мисима когда-то для Лимонова был одним из тех, по кому он «строил жизнь». Эдди-бой с харьковских окраин, катапультировавший себя в большой мир и литературу, постоянно на него оглядывался. Но когда сам стал великим, влияние это уже было не с руки, оно жало, как юношеский пиджак на раздавшихся бронзовых плечах. Это хорошо заметно по реакции Эдуарда Вениаминовича на мою книгу — дескать, да, Мисиму прочёл рано и знаю хорошо, но степень влияния автор преувеличил.

— Однажды в интервью я задал Лимонову вопрос о возможности заиметь друзей, когда сидишь за решёткой. Он ответил вот так: «За решёткой, как в строгом монастыре, из каждой тени выглядывает Бог. Не христианский, конечно же, но Бог. В тюрьме хорошо, потому что там до Бога — рукой подать». Это, конечно, больше метафорический ответ. А если развёрнуто — какие отношения были с Богом у обоих литераторов? Ну и с друзьями тоже.

— Неожиданный вопрос, как и ответ Лимонова. Мне кажется, в обоих щуплых телах наших героев гнездилось слишком большое эго, чтобы туда вольготно зашёл Бог. Лимонов пришёл к осмыслению идеи божественного под старость. Мисима — плюс вся размывчатость, явно не монотеистичность религиозных воззрений японцев — тоже однозначно пылко верующим был весьма вряд ли. С друзьями же понятно. Мисима по ходу жизни/карьеры откидывал тех, кто переставал быть ему нужен, из кого он «вырос». С Лимоновым я лично не общался, но подозреваю, что и для него было много вещей приоритетнее простых посиделок со школьным другом за распитием пива на кухне.

— Если смотреть сквозь призму двух этих фигур, можно ли распознать какую-то схожесть в японском и российском культурных дискурсах? Иными словами, в какой точке наши культурные коды могут пересекаться, если могут, конечно.

— Обсуждаемые фигуры вряд ли для этого подходят, они всё же были исключениями — тот же западнический вектор обоих вначале, например имидж аутсайдеров-фриков. Коды же, и я давно об этом думаю, где-то точно пересекаются. В точке интеллигенции, отношения к природе, а если идти дальше и вглубь, то много фактических совпадений у дзэна и исихазма.

— Какова читательская судьба книги? Я имею в виду сейчас и профессиональных читателей, критиков, и всех остальных. Ты доволен отзывами? И вообще — понимают ли книгу, обсуждают ли, дискутируют?

— Если говорить о первой книге, то всё было вполне успешно — около 25 рецензий: от академическо-развёрнутой в «Новом литературном обозрении» от нашего ведущего японоведа А.Н. Мещерякова до пары абзацев в формате глянца, от восторженных до резко ругательных. И, главное, как уже говорил, что даже приятнее: мне до сих пор пишут какие-то фанаты Мисимы, молодые учёные, просто нашедшие (ищущие) книгу и желающие сказать спасибо. А с переизданием интереснее и амбивалентнее. Рецензий как таковых — кот наплакал и нарыдал. Видимо, сработала стоп-матрица, что это переиздание, а писать надо только о новинках, в такие тонкости, что книгу я значительно переработал, да и звучит она в акустике времени совершенно иначе, уже никто не вдавался. Но внимание результирует иначе. Я, кажется, за всю жизнь не дал столько интервью, сколько по поводу этой книги. Письменных, на радио, ТВ — их было столько, что я счёл, что уже много, и начал отказываться. Звали с её презентацией в разные географические точки, даже экзотические для меня — Тольятти, Верхняя Пышма. Таким не формальным, а живым интересом я доволен.

— И последний вопрос. Лично мне кажется, что Лимоновым посмертно интересуются несколько меньше, чем мы, писатели последней волны нового реализма, ожидали. Будет ли его фигура укрупняться со временем, как считаешь? И какие есть точки и пролегомены для этого укрупнения и укрепления, для памятников в бронзе по всей стране?

— Вот только не надо памятники ставить и улицы называть! Когда так делают, то не помнят писателя, а, отдав долг, забывают. Тем более что Лимонов, на мой взгляд, и так уже слишком посмертно признан — от фильма на Первом канале до изданий-переизданий. Все, кто при жизни не признавал, не писал о его книгах, глупо шутил про брюки и негра, признались в любви. Есть его книги, а в них — всё для того, чтобы загорелся взор ещё одного юноши.

«Литературная газета», №48(6.962), 4 декабря 2024 года

Алексей Черников

Писатель, самурай, нарцисс и эротоман Юкио Мисима родился 100 лет назад — 14 января 1925 года. Корреспондент «Сноба» Алексей Черников побеседовал с писателем и японистом Александром Чанцевым, автором книги «Бунт красоты», о том, как Мисима и Эдуард Лимонов превратились из рафинированных западников в страстных патриотов, почему сегодня эстетами могут быть только люди правых взглядов, за что современный мир так не любит нарциссов, в каких случаях художник ответственен за опасные мифы, которые он создает, и всегда ли романтические герои обречены на жизненный крах.

— Мисима эстетизировал смерть. Этим же занимались и проклятые французские поэты, и Оскар Уайльд, и еще много кто. Что отличает Мисиму от понятных представителей декаданса в этом вопросе? Его можно назвать декадентом?

— Те, о ком мы говорим через век или два после их смерти, не укладываются в формальные определения, а, скорее, задают векторы сами. Декадент ли Мисима? Возьмем последний его перевод на русский — «Девушку из хорошей семьи». Эта книга относится скорее к тем вещам, которые Мисима писал в коммерческих целях, — такой женский роман на потребу широкой аудитории и для пополнения своего банковского счета. Он берет совершенно банальную историю, плоских персонажей, настоящих обывателей: девушка хочет замуж, выйдя же, начинает переживать, что муж ей может изменять, но все заканчивается блестящим happy end. При этом Мисима вскрывает такую психологию, доходит до таких глубин патологических фантазмов, что «Мадам Бовари», «Камера обскура» или даже Кафка по сравнению с ним становятся простым и легким чтивом. Декаданс ли это? Своего рода — да.

Но это само по себе, как и гимн смерти и даже стремление к ней, не новость. В конце концов, смерти искали Д’Аннунцио и даже Сент-Экзюпери, тихо уморили себя Гоголь и Симона Вейль. А вот всю жизнь писать о смерти, о влюбленности в нее, о том, что смерть — это абсолютное воплощение красоты и высший эрос, чтобы потом пойти и убить себя, — здесь нужна честность, решимость и настоящая вера в то, о чем пишешь. У Мисимы они были, он подтвердил, что был готов отвечать за свои слова. Такое очень мало кому удается, недаром его публичное самоубийство шокировало даже самих японцев. И это уже сложно назвать декадансом. Политики тех лет называли его идиотом, сводили все к эпатажу неуравновешенного писателя, а с тех пор самый распространенный эпитет в отношении Мисимы — это наклейка «хэн», «странный». Действительно странно — быть искренним в ХХ веке, идти до конца в тех убеждениях, которые были перпендикулярны общепринятым.

— Как рафинированный японский мальчик, с жадностью впитывавший все западное, превратился в страстного патриота? И почему вообще Мисима (как и Лимонов, его русский брат-близнец) решил вдруг закалять тело, обрастать мышцами, формировать собственную армию и влиять на историю?

— Можно сказать, например, что сработал такой компенсаторный механизм: слабый от рождения, но честолюбивый юноша хочет признания, хочет стать своим среди настоящих мужчин, будь то районные пацаны, бандиты или воины. Он перекраивает свое тело и мышление. Но это «готовая схема» и общее место. Рассуждения в таких категориях не дают всех ответов, когда мы говорим о действительно выдающихся личностях, новейших демиургах.

— В их случае мы имеем дело с высокохудожественным нарциссизмом, которому стало тесно в рамках литературы, или с реальной политической волей?

— И Мисима, и Лимонов были очень умными людьми. И странно предполагать, что они всерьез могли думать о политических успехах. Мисима и до, и тем более после захвата военной базы и провального выступления перед ее солдатами точно понимал, что Япония не избавится от всего того некрасивого современного капиталистического морока, ненавистного ему, не откажется от унизительной послевоенной конституции, не вернет императору божественный статус и не вернется к самурайским идеалам. А поздний, вернувшийся в Россию с Запада Лимонов понимал, что вопреки его мечтам наша страна не «откатит» назад перестройку, не станет той могущественной империей, где все было просто, честно, грубо, но мощно и по-своему красиво.

— По итогам ХХ века складывается ощущение (и Мисима тут — едва ли не главный пример), что радикальные эстеты могут быть только людьми с правыми взглядами. Вы верите во взаимосвязь политических симпатий человека и его чувствительности к красоте?

— В новом и новейшем времени победили левые взгляды, они стали тем выбором, когда выбора нет. Все экономические и политические платформы сейчас строятся вокруг капитализма и демократии. Нам говорят, что это лучший выбор, альтернативы этому нет. Как это стыкуется с настоящей демократией, когда должен быть выбор? Каждый пусть подумает сам — или вспомнит высказывание Армина Молера: «Именно потому, что я выступаю за свободу, я против либералов».

Поэтому даже не правая и консервативная, а традиционалистская мысль стала альтернативой, в том числе эстетической. Эстетический компонент выражен в ней живее и разностороннее. Все мыслители традиционалистских взглядов говорили, по сути, об одном — и наши герои их по большому счету повторяли. Лимонов — несколько плоско и прямолинейно, для тех лишних юношей из рабочих кварталов, что шли за ним в его политический лагерь. Мисима — нагнетая собственную эстетику смерти, добавляя поверх какие-то традиционные японские представления и даже эзотерический буддизм.

Мисима и Лимонов вслед за философами-традиционалистами говорят о том, что мир не горизонтален, а вертикален. По-настоящему человек реализуется не в возможности голосовать за трех одинаковых политиков (а неодинаковых к выборам никто и не допустит) или выбирать из трех десятков товаров. Человек по-настоящему свободен только в служении, устремлении вверх. Он должен быть направлен не горизонтально (полки с товарами в супермаркете расположены горизонтально, демократично расположены), а вертикально (все религиозные постройки, будь то буддийская пагода или христианский храм, устремлены ввысь, в небо).

Это и есть полная духовная самореализация, раскрытие человека, стяжание им небесных, потусторонних потенций. И тут сразу становится понятно, почему нынешний капиталистический мир так боится этих простых и давних истин. Потому что сам этот мир становится такому духовно пробужденному, реализовавшемуся человеку попросту не нужен. Гармоничной личности не нужны эти миллионы покупок, не нужны индустрия развлечений и психоаналитики, БАДы, да даже болеть без стрессов он будет меньше. И, конечно же, он не будет воевать.

В конце концов, об этом говорили все мудрые — от алхимиков до русских космистов Федорова и Циолковского. Над ними принято смеяться, крутя пальцем у виска, как и над финальным восстанием Мисимы. Но они не только не были глупы (в конце концов, наработки той же алхимии прекрасно использовали и современные фармацевты, и даже коммерсанты-изобретатели), а если бы были — мы бы не говорили о них столько веков.

Это и есть настоящая свобода и настоящая красота. Об этом можно прочесть у Лимонова в «Дисциплинарном санатории» (так он называет нынешнюю цивилизацию), а лучше в оригинале — у черного барона Юлиуса Эволы в «Восстании против современного мира».

— Левые, с увлечением формировавшие в прошлом веке новую эстетику (футуристы, битники и т.д.), сегодня деконструируют само понятие эстетики, заменяя ее «принятием» и толерантностью ко всем внутренним и внешним проявлениям человека. Почему они так упорно сражаются против красоты? Это популистская попытка привлечь «некрасивых» и «обычных» на свою сторону?

— Это все та же парадигма капиталистической демократии под знаменами постмодернистской философии. Об этом все сказал еще Ницше. Современная западная цивилизация развивалась по христианской модели — это данность, иные варианты мы не рассматриваем (хотя как интересно было бы попытаться представить себе мир, построенный, например, на идеях зороастризма, суфиев, джайнов или даже друидов, к которым, кстати, апеллируют сейчас и не самые радикальные экологи).

Но человечество выбрало не подлинное служение и любовь, не христианство высокой готики, соборов, духовной музыки, а такой «демократический» вариант религии рабов и толпы. Быть развитым господином, настоящим брахманом или кшатрием сложно, не каждому по плечу. Быть в толпе, рабом (раньше подчинялись феодалу и монарху, сейчас — фирме и государству) гораздо проще. Маленьким людям отгружают хлеба и зрелищ, чтобы они не задумались о чем-то не том. Раньше маленький человек шел на бой гладиаторов, сейчас смотрит о них сериал HBO или читает книгу Пелевина о приключениях ИИ в Древнем Риме. Ничего не изменилось.

Своеобразным оружием в борьбе с красотой стала новая французская философия — она занимается самыми разнообразными концептами, но с темами веры или искусства работает плохо, вообще она лучше деконструирует, чем строит. И если предположить, что человек все же состоит не только из развившейся обезьяны, но и из более тонких материй, то придем к выводу: на все его проклятые вопросы эта философия нового времени просто ответить не может.

— Сейчас художественная одаренность человека ценится гораздо меньше, чем его попадание в социально приемлемые способы самовыражения. В какой момент и из-за чего интерес к нарциссам (к тому же Мисиме и Лимонову) сменился резким осуждением и даже постановкой диагнозов?

— Само это слово — «нарцисс» — нам внушала система, от Фрейда до нынешних психоаналитиков и коучей с прокачанными скиллами. Но ведь можно назвать «нарциссов», например, пассионариями (с приветом уже Льву Гумилеву), и тогда становится немного понятнее, что пытаются сообщить миру такие люди.

Взять опять же призыв Мисимы вернуться к идеалам настоящей, древней Японии. Экстравагантный писатель, сумасшедший, что с него взять? Система смеется, ей все понятно. Но давайте посмотрим на идеи Мисимы и его образ под другим углом — не как на больного фантазера. История будет на его стороне.

Именно средневековая Япония породила все то, за что мы ее и любим,— изысканную литературу, искусства, духовные практики (от дзэна до чайного действа, каллиграфии, боевых искусств и т.д.). А чем в культурном плане похвастается нынешняя Япония? Аниме, манга, J-Pop, сериалы-дорама, какие-то гаджеты. Литература? Поп-писатель Мураками.

Сейчас все принято измерять экономикой? Давайте посмотрим на нынешнюю Японию и с этого ракурса. Экономический бум остался далеко позади, Япония скатывается в рейтинге ведущих экономик мира, в корпорациях-дзайбацу все не так гладко, проблема старения населения и еще куча нерешенных социальных и политических вопросов. По модной цифровизации Токио уступает Москве, большинство гостиниц старые и обшарпанные, потому что строились еще во времена экономического бума, вообще очень много старого, ветшающего, отслужившего свой срок.

Выходит, нездоровый «нарцисс» Мисима дал самую адекватную оценку обществу, которому он принадлежал. И ему хватило зоркости разглядеть из панциря своего «нарциссизма» все эти вещи.

— И Мисиму, и Лимонова обыватель легко обвиняет в том, что они сломали жизни многим своим фанатам и политическим сторонникам. Художник должен быть в ответе за созданные им мифы и показанные жизненные стратегии? Где та грань, после которой реально можно говорить о вине перед обществом, если уголовных преступлений художник не совершал?

— Мне приходилось слышать такие упреки в адрес Лимонова в связи с его юными политическими союзниками. Их ждали настоящие преследования, потому что и борьба их была настоящей. Однажды я общался с человеком, который давно отошел от всего этого и зажил другой жизнью. Но его глаза горели, когда он вспоминал о своей молодости. С высоты накопленного жизненного опыта он точно трезво мог оценить испытанное в юности влияние лимоновской харизмы, но он ни о чем не жалел. Пускай конкретный человек сам для себя решает, какова мера ответственности художника перед ним. Я не могу судить о таких вещах.

— Если человек ощущает в себе пассионарность и потребность трансформировать мир, но не решается стать совсем уж героем, какие другие интересные пути ему может предложить искусство и философия? Жизнь по Мисиме — не единственная ведь стратегия пассионария?

— Кто-то идет и другим путем, не тем, который прокладывали Мисима и Лимонов. Они предлагают выходить не на улицу или в блог, а «уйти в Лес», как советовал еще Юнгер, настоящий визионер и мудрец. Он предлагал иной формат сопротивления, нонконформизм другого свойства. Индивид, который не хочет быть массовкой в обществе спектакля, уходит от него, старается максимально выйти из системы, найдя укрытие во «временных автономных зонах» (Хаким Бей). Трезво и стоически смотрит на мир со стороны, работая над изменением себя. Остается одиночкой или объединяется с группой других одиночек. Постепенно накапливает в себе силу и, как Заратустра из пещеры, выходит наконец из этого самоуглубления. Вполне возможно, чтобы проиграть в финальной битве, но в этом он отдает себе трезвый расчет.

— Япония чудовищно отдалилась от всего, что было мило для Мисимы. А стала ли Россия идеальным воплощением фантазий Лимонова — и геополитических, и эстетических?

— Не стала. Лимонов по психотипу близок Летову, который «я всегда буду против». Летов боролся с СССР, но, когда тот распался, начал ностальгировать по нему. И это не вечный подростково-рокерский протест. Просто он увидел, что современность еще хуже. Легко представить, что Лимонов и сейчас бы писал каждый день ворох постов в Telegram. Что-то из того, о чем Лимонов говорил, государство действительно реализовало (вернуло Севастополь, заговорило на антизападном языке о каком-то национальном строительстве, провозгласило курс на выход из «глобальной деревни»), но не поменялось главное, суть. Государство, любое государство в его нынешнем понимании, не может, не хочет изменить себя. Посему вспоминается опять же летовский девиз «убей в себе государство». Вот Лимонов и жил с этим девизом.

— Мисима — ярчайший пример хрестоматийного романтического героя. Почему такие герои всегда обречены на жизненный крах? Возможно ли стать героем, пришедшим не только к художественному, но и к жизненному триумфу — или удавшаяся личная жизнь несовместима с безумием и романтикой, с красотой и высокой мечтой?

— Современный мир, как мы уже выяснили, практически невозможно изменить. Пока люди не изменят кардинально сознание, не совершат метанойю, «перемену ума», все остальное — восстания, революции, государственные реформы — бессмысленно. Посему поражение героев неизбежно. Это знали еще средневековые японцы, у которых даже был концепт прекрасного поражения. Об этом можно прочесть переведенную книгу «Благородство поражения. Трагический герой в японской истории» Айвана Морриса. Говоря о поражении и особой японской «поэтике горести», я всегда вспоминаю красивый иероглиф 愁. Он состоит из элемента «осень» над элементом «сердце».

С другой стороны, Мисима описывал восстания самураев, которые шли горсткой людей с мечами на правительственные войска, вооруженные ружьями и пушками. Они шли, чтобы проиграть и умереть. Их поражение было победой, только отложенной. Ведь «нужно уметь все, даже смерть, использовать для целей нашей жизни», как писал Шестов. И как, кстати, похожи этические установки бусидо с его максимой «путь самурая — это смерть» на девиз европейского рыцарства «делай, что должен, и будь, что будет» (сегодня же моральным императивом стал, кажется, девиз Кроули «делай, что хочешь, таков весь закон»)… Мы помним и говорим о них, этих новых и последних самураях, а не о тех, с кем они сражались. Так что это действительно победа.

«Сноб», 31 января 2025 года

Алексеј Черников

Интервју са Александром Чанцевом

— Мишима је естетизовао смрт. Исто су урадили и француски уклети песници, Оскар Вајлд и многи други. Шта разликује Мишиму од уобичајених представника декаденције по овом питању? Може ли се он назвати декадентом?

— Они о којима говоримо век или два након смрти не уклапају се у формалне дефиниције, већ сами постављају векторе. Да ли је Мишима декадентан? Узмимо његов најновији превод на руски — «Девојка из добре породице». Ова књига је више од онога што је Мишима написао у комерцијалне сврхе — женски роман за потребе широке публике и за попуњавање свог банковног рачуна. Он узима потпуно баналну причу, равне ликове, обичне људе: девојка жели да се уда, али када се уда, почиње да брине да би је муж могао преварити, али се све завршава срећним крајем. Истовремено, Мишима открива такву психологију, достиже такве дубине патолошких фантазија, да «Мадам Бовари», «Камера Опскура» или чак Кафка постају једноставно и лако штиво у поређењу са њим. Да ли је ово декаденција? На неки начин, да.

Али ово само по себи, као и химна смрти, па чак и жеља за њом, није ништа ново. На крају крајева, Д’Анунцио, па чак и Сент-Егзипери, тражили су смрт, а Гогољ и Симон Вајл су се тихо убили. Али писати цео живот о смрти, о заљубљивању у њу, о томе како је смрт апсолутно оличење лепоте и највишег ероса, а онда отићи и убити се — то захтева поштење, одлучност и праву веру у оно о чему пишете. Мишима је све то имао, потврдио је да је спреман да одговара за своје речи. Врло мало људи то успева, а није ни чудо што је његово јавно самоубиство шокирало чак и саме Јапанце. А ово је тешко назвати декаденцијом. Политичари тих година су га називали идиотом, сводећи све на шокантно понашање неуравнотеженог писца. Заиста је чудно бити искрен у 20. веку, ићи до краја у оним убеђењима која су била супротна општеприхваћеним.

— Како се префињени јапански дечак, који је похлепно упијао све западно, претворио у страственог патриоту? И зашто је Мишима (као Лимонов, његов руски брат близанац) одједном одлучио да ојача своје тело, напумпа мишиће, формира сопствену војску и утиче на историју?

— Могло би се рећи, на пример, да је посреди компензациони механизам: слаб по рођењу, али амбициозан младић жели признање, жели да постане један од правих мушкараца, било да су то дечаци из комшилука, разбојници или ратници. Он преобликује своје тело и своје размишљање. Али ово је опште место. Расуђивање у таквим категоријама не даје све одговоре када говоримо о заиста изузетним личностима, новим демијурзима.

— Да ли у њиховом случају имамо посла са високоуметничким нарцизмом, коме је постало тесно у оквирима књижевности, или са стварном политичком вољом?

— И Мишима и Лимонов су били веома интелигентни људи. И чудно је претпоставити да би могли озбиљно да размишљају о политичком успеху. Мишима је, и пре, а посебно после заузимања војне базе и погубног говора пред њеним војницима, јасно схватио да се Јапан неће ослободити све те ругобне модерне капиталистичке суморности коју је мрзео, да се неће одрећи понижавајућег послератног устава, да неће вратити цару његов божански статус нити се вратити самурајским идеалима. А покојни Лимонов, који се са Запада вратио у Русију, схватио је да, супротно његовим сновима, наша земља неће «преокренути» перестројку, неће поново постати оно моћно царство у коме је све било једноставно, поштено, сирово, али моћно и лепо на свој начин.

— Крајем 20. века постоји осећај (а Мишима је овде можда главни пример) да радикални естети могу бити само људи са десничарским ставовима. Да ли верујете у везу између нечијих политичких симпатија и његове осетљивости за лепоту?

— У модерним и савременим временима, левичарски ставови су победили, они су постали избор када нема избора. Све економске и политичке платформе су сада изграђене око капитализма и демократије. Речено нам је да је ово најбољи избор, да нема алтернативе. Како се ово уклапа у праву демократију, када би требало да постоји избор? Нека свако мисли својом главом — или се сетите изјаве Армина Молера: «Управо зато што се залажем за слободу, ја сам против либерала».

Стога, чак ни десничарска и конзервативна, већ традиционалистичка мисао постала је алтернатива, па и естетска. Естетска компонента је у њему израженија и разноврснија. Сви мислиоци традиционалистичких погледа говорили су, у суштини, о истој ствари — а наши јунаци су их, углавном, понављали. Лимонов је помало раван и директан, он је за оне осујећене младиће из радничких насеља који су ступили у његов политички табор. Мишима, који доноси сопствену естетику смрти, томе додаје неке традиционалне јапанске идеје, па чак и езотерични будизам.

Мишима и Лимонов, следећи филозофе традиционалисте, кажу да свет није хоризонталан, већ вертикалан. Човек се заиста остварује не у могућности да гласа за три идентична политичара (а нико неће дозволити да различити учествују на изборима) или да бира између триста производа. Човек је истински слободан само у служењу и тежњи према горе. Не треба га усмеравати хоризонтално (полице са робом у супермаркету су распоређене хоризонтално, демократски), већ вертикално (сви верски објекти, било да је то будистичка пагода или хришћански храм, усмерени су навише, у небо).

Ово је потпуна духовна самоспознаја, откривање особе, стицање небеског, оностраног потенцијала. И ту одмах постаје јасно зашто се садашњи капиталистички свет толико плаши ових једноставних и дугогодишњих истина. Јер тако духовно пробуђеном, оствареном човеку овај свет просто постаје непотребан. Хармоничној личности нису потребни ови милиони одлазака у куповину, не требају им индустрија забаве и психоаналитичари, дијететски суплементи, а и од стреса ће ређе оболевати. И, наравно, он неће имати потребу да ратује.

Уосталом, о томе су говорили сви мудраци — од алхемичара до руских космичара Фјодорова и Циолковског. Навика нам је да им се смејемо, као да су полудели, као код Мишимине последње побуне. Али не само да нису били глупи (уосталом, развоје исте алхемије су савршено користили савремени фармацеути, па чак и комерцијални проналазачи), а да јесу не бисмо о њима причали толике векове.

Ово је права слобода и права лепота. О томе можете читати у Лимоновљевом «Дисциплинарном санаторијуму» (тако он назива садашњу цивилизацију), или још боље, у оригиналу — у «Побуни против савременог света» црног барона Јулијуса Еволе.

— Левица, која је у прошлом веку са ентузијазмом формирала нову естетику (футуристи, битници итд.), данас деконструише сам појам естетике, замењујући га «прихватањем» и толеранцијом за све унутрашње и спољашње манифестације човека. Зашто се тако жестоко боре против лепоте? Да ли је ово популистички покушај да се «ружни» и «обични» привлаче на своју страну?

— Ово је иста та парадигма капиталистичке демократије под заставом постмодернистичке философије. Ниче је већ рекао све о овоме. Савремена западна цивилизација се развила по хришћанском моделу — то је дато, ми не разматрамо друге опције (мада колико би било занимљиво покушати да замислимо свет изграђен, на пример, на идејама зороастризма, суфија, џаина или чак друида, којима се, иначе, сада диве многи еколози).

Али човечанство није изабрало истинску службу и љубав, не хришћанство високе готике, катедрала и сакралне музике, већ ову «демократску» верзију религије робова и гомиле. Бити развијен мајстор, прави браман или кшатрија је тешко, не може то свако. Много је лакше бити у гомили, роб (раније су се људи покоравали феудалцу и монарху, сада — компанији и држави). Малим људима се даје хлеба и игара да не мисле ни на шта друго. Некада је мали човек ишао на гладијаторску борбу, сада гледа ХБО серију о томе или чита Пељевинову књигу о авантурама вештачке интелигенције у старом Риму. Ништа се није променило.

Нова француска филозофија је постала својеврсно оружје у борби против лепоте — бави се широким спектром концепата, али лоше функционише са темама вере или уметности уопште, боље деконструише него што гради. А ако претпоставимо да човека не чини само особине развијеног мајмуна, већ и суптилније ствари, онда долазимо до закључка да ова философија нове ере једноставно не може да одговори на сва његова проклета питања.

— Данас се уметнички таленат човека цени много мање од његове или њене способности да се уклопи у друштвено прихватљиве начине самоизражавања. У ком тренутку и због чега се интересовање за нарцисе (укључујући Мишиму и Лимонова) променило у оштру осуду, па чак и дијагнозу?

— Саму реч «нарцис» нам је усадио систем, од Фројда до данашњих психоаналитичара и тренера напредних вештина. Али «нарцисима» можете, на пример, назвати и пасионаре (са наклоном Лаву Гумиљову), и тада постаје мало јасније шта такви људи покушавају да кажу свету.

Узмите рецимо Мишимин позив на повратак идеалима правог, древног Јапана. Екстравагантан писац, лудак, шта уопште можете очекивати од њега? Систем се смеје, све му је јасно. Али погледајмо Мишимине идеје и његову слику из другог угла — не као болесног сањара и историја ће бити на његовој страни.

Средњовековни Јапан је изнедрио све због чега га волимо: изузетну књижевност, уметност, духовне праксе (од зена до чајне церемоније, калиграфије, борилачких вештина, итд.). Чиме се савремени Јапан јможе похвалити у културном смислу? Аниме, манга, Ј-Поп, ТВ серије, драме, неки уређаји. Књижевност? Поп писац Мураками.

Данас се обично све мери економијом. Погледајмо данашњи Јапан из ове перспективе. Економски бум је одавно прошао, Јапан се спушта низ ранг листе водећих светских економија, ствари не иду тако глатко у заибатсу корпорацијама, проблем старења становништва и гомила других нерешених друштвених и политичких питања. Што се тиче модерне дигитализације, Токио је инфериоран у односу на Москву, јер су изграђени у време општег економског процвата.

Испоставља се да је нездрави «нарцис» Мишима дао најадекватнију оцену друштва коме припада. И он је био довољно заинтересован да све те ствари сагледа из љуске свог «нарцизма».

— Просечан човек лако оптужује и Мишиму и Лимонова да су уништили животе многих својих следбеника и политичких присталица. Да ли уметник треба да буде одговоран за митове које ствара и животне стратегије које показује? Где је граница после које се заиста може говорити о кривици пред друштвом ако уметник није починио ниједно кривично дело?

— Чуо сам такве замерке упућене Лимонову у вези са његовим младим политичким савезницима. Они су се суочили са правим прогоном јер је њихова борба била стварна. Једном сам разговарао са човеком који се одавно удаљио од свега овога и почео да живи другачијим животом. Али очи су му засветлеле кад се сетио младости. Са висине свог нагомиланог животног искуства, он је свакако могао трезвено да процени утицај Лимоновљеве харизме коју је искусио у младости, али није жалио ни за чим. Нека свако сам одлучи колико је уметник одговоран према њему. Не могу да судим о таквим стварима.

— Ако се човек осећа страствено и треба да трансформише свет, али се не усуђује да постане херој, које друге занимљиве путеве уметност и философија могу да му понуде? Живот према Мишиминим примеру није једина стратегија за страствену особу, зар не?

— Неки људи иду другачијим путем од оног који су поставили Мишима и Лимонов. Они предлажу да се не излази на улицу или да се пише блог, већ да се «иде у шуму», како је саветовао Јингер, прави визионар и мудрац. Предложио је другачији формат отпора, неконформизам другачије природе. Појединац који не жели да буде статиста у друштву спектакла напушта га, покушава да се што више извуче из система, налазећи уточиште у «привременим аутономним зонама» (Хаким Беј). Трезвено и стоички гледа на свет споља, радећи на промени себе. Остаје усамљеник или се придружује групи других усамљеника. Постепено акумулира снагу у себи и, као Заратустра из пећине, коначно излази из ове задубљења у себе. Сасвим је могуће да ће изгубити последњу битку, али он о томе трезвено калкулише.

— Јапан се монструозно удаљио од свега што је Мишими било драго. Да ли је Русија постала идеално оличење Лимоновљевих фантазија — и геополитичких и естетских?

— Није. Лимонов је по психолошком типу сличан Летову, који каже «Увек ћу бити против тога». Летов се борио против СССР-а, али када се распао, почео је да осећа носталгију за њим. И ово није вечити тинејџерски рокерски протест. Једноставно је видео да су модерна времена још гора. Лако је замислити да би Лимонов и даље сваки дан писао гомилу постова на Телеграму. Држава је заправо спровела нешто од онога о чему је Лимонов говорио (вратила је Севастопољ, почела да прича антизападним језиком о смеру некакве националне конструкције, прогласила курс за излазак из «глобалног села»), али оно главно, суштина, није се променила. Држава, било која држава у њеном садашњем схватању, не може и не жели да мења саму себе. Ово подсећа на Летовљев мото «убиј државу у себи». Тако је Лимонов живео по овом моту.

— Мишима је одличан пример романтичног јунака из уџбеника. Зашто су такви јунаци увек осуђени на неуспех у животу? Да ли је могуће постати херој који је остварио не само уметнички већ и животни тријумф — или је успешан лични живот неспојив са лудилом и романтиком, са лепотом и високим сновима?

— Савремени свет, као што смо већ схватили, готово је немогуће променити. Док људи радикално не промене своју свест, док се не подвргну метаноји, «промени мишљења», све остало — устанци, револуције, државне реформе — бесмислено је. Стога је пораз јунака неизбежан. То су знали чак и средњовековни Јапанци, који су чак имали концепт лепог пораза. О томе можете прочитати у преведеној књизи «Племство пораза. Трагични херој у јапанској историји» Ајвана Мориса. Када причам о поразу и посебној јапанској «поетици туге», увек се сетим прелепог хијероглифа 愁. Састоји се од елемента «јесен» изнад елемента «срце».

С друге стране, Мишима је описао устанке самураја, у којима је шачица људи са мачевима напала владине трупе наоружане пушкама и топовима. Отишли су да изгубе и умру. Њихов пораз је био победа, само одложена. На крају крајева, «морамо моћи да искористимо све, чак и смрт, у сврху нашег живота», како је писао Шестов. И колико су, иначе, етички принципи Бушида са његовом максимом «пут самураја је смрт» слични мотоу европског витештва «ради шта мораш, а биће што буде» (данас је, чини се, моралним иперативом посао Кроулијев мото «ради шта хоћеш, то је једини закон»)… А ето, сећамо се и говоримо о њима, овим новим и последњим самурајима, а не о онима са којима су се борили. Тако да је то заиста победа.

«Stella polare», 31 januara 2025

Превод текса: Владимир Коларић